オリジナル武器をスタジオで作ろう!!!

はじめに

キャラメイクで自分の想いを込めて作った子をスタジオでカッコいい戦闘SSを撮りたくなりますよね!?

スタジオにある武器アイテムをそのまま使っても、何かキャラにあってないような…思い描いたものとちょっと違う違和感を感じた事があるでしょう。

この違和感、スッッッキリ解決するには…そう!オリジナル武器を作ることです。そこでこの私、オリジナル武器をアホほど作ったコイカツユーザーとして、そのノウハウをまとめてみました。

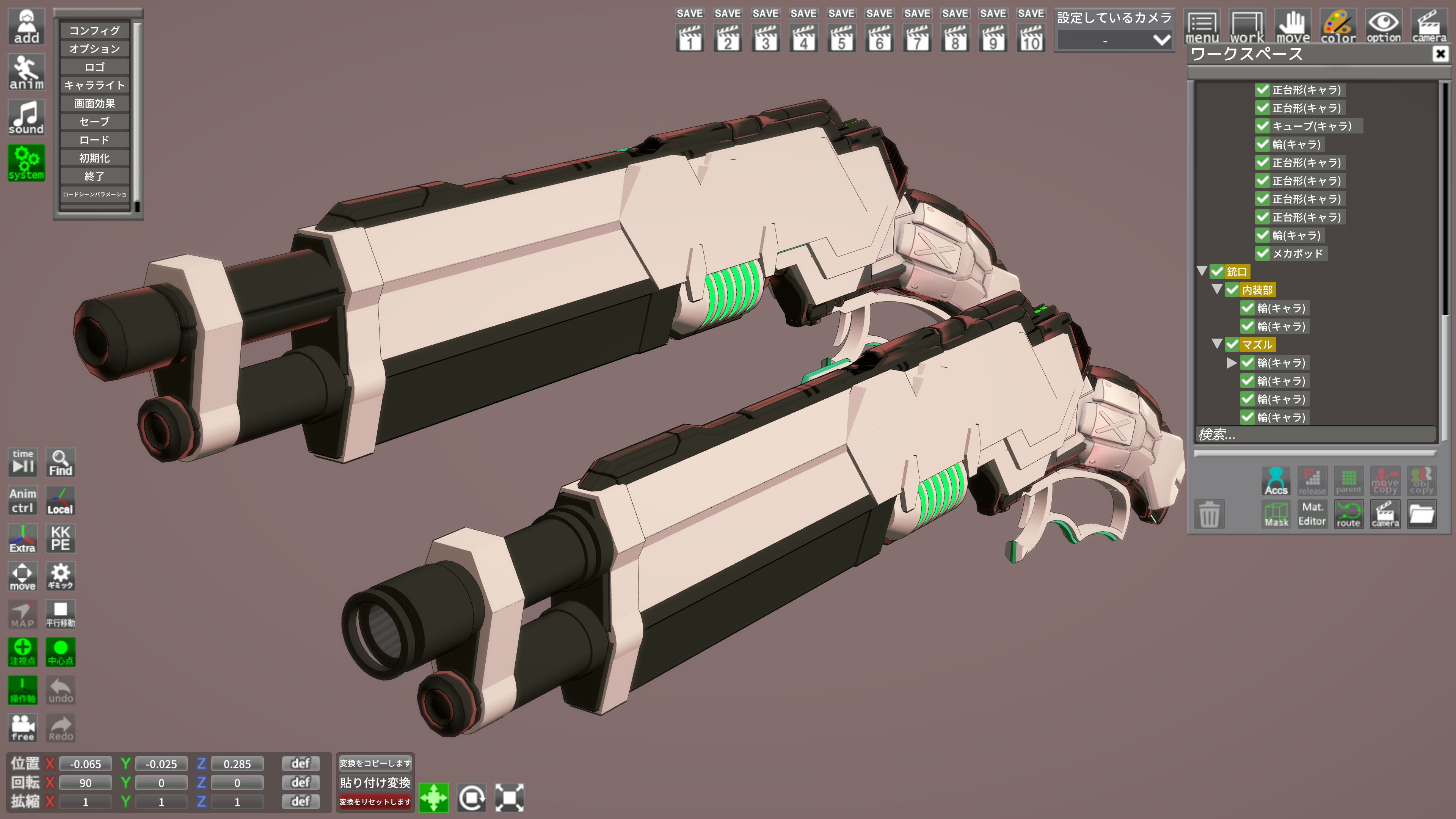

スタジオ戦闘力の方は全然クソザコですが、少しでも、“スタジオで作る楽しさ”を味わっていただけたなら、幸いでございまする。今回は、私が作った下の画像の銃の武器の作成過程を例として、アイデア出しから完成までを紹介させていただきます。

※MODなしの環境でも製作できますので、あしからず。

1章 アイデアを出そう 企画書&参考資料

※スタジオを開かないつまらない章なので、飛ばしてもろて…

まずは、作る武器のアイデア出しに関する事を話してみますが、ここで話される事は、武器作りの工程として実際なくても良いところになります。取り敢えずスタジオ開いて、思いのままに作ってもよろしいのです。

しかし、作る武器が明確に分かっていない状態で作り始めると、完成までかなりの時間が確実に費やされます。

この章では、まず何を作るかを明確化する作業を、スタジオを開く前にやっておこうということになります。

やり方は、多種多様な方法がありますが、ここでは私が実践しているやり方をお教えします。

まずは、企画書を書きましょう。。。

えっ?面倒くさい?いやいや、簡単なものでいいのですよ!

企画書の内容についてですが、以下の事を書いていくだけで大丈夫です。

・武器種はなにか?

剣でも槍でも銃でもカッツバルゲルでも…

・どんな目的で使用するか?

どういうアクションを求められているか

・武器仕様は?

スペックです。大きいor小さい、物理orビームなどなど…

・誰が使用するのか?

使うキャラクターとその特徴を・・・

・何色(3,4色)を使うか?

キャラクターの衣装に使った色でもOK。メイン、アクセント、ベース、グローの4色を。

この5項目を取り敢えず決めていきましょう。この項目以外でかけるアイデアがあれば、どんどん決めていきましょう。

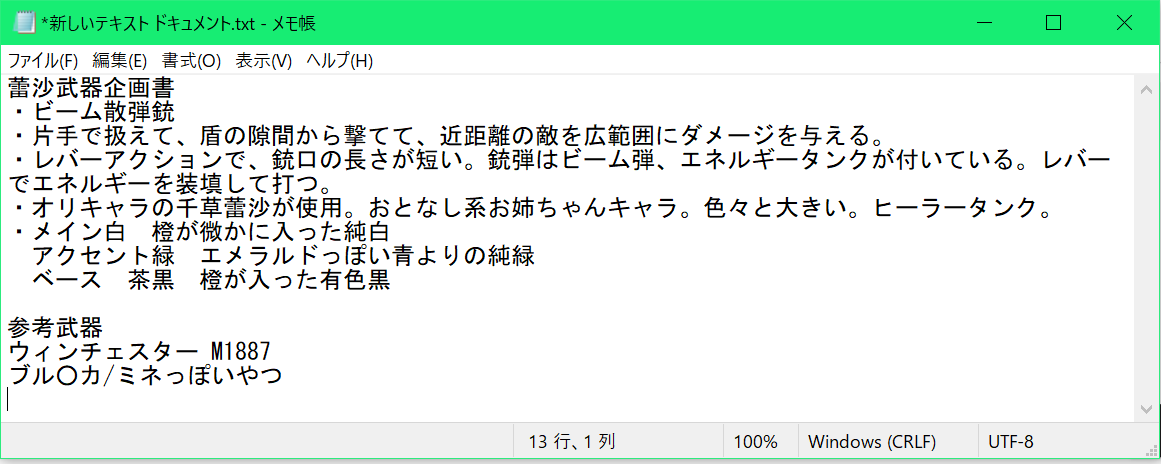

例として、私が作成したしょぼい企画書を載せておきます。

このように5項目を抑えつつ、それぞれの項目に関しての詳細を書いていく事をおすすめします。

またアイデアを具現化するために、自分で簡単な絵を書いてもいいですが、まず参考資料を探してみましょう。元々参考にする武器があって作ろうと思っている場合なら手っ取り早いが、そうでない時は出したアイデアの一部をググって、検索結果から作る武器に近しいものを見つけてみましょう。

例として、私が作った企画書から見つけた参考資料として、

・ウィンチェスターM1887

・ブル○カのミネの武器(ブルア○は参考資料として優秀)

これらの面倒くさい事前準備をすることにより、格段に作業スピードがあがります。体感的に約6割以上完成までの時間が削減できたと思います。

2章 形を決めよう

さぁ、面倒くさいアイデア出しが過ぎました。飛ばした人は、ここからが第1章ですよ!スタジオ開いて、よっしゃ~作っていくぞ!

でも、どこからつくっていこうか…?

そうこの作り始めで躓いた人、結構いるんですよね。武器に関わらず、何か作ろうとするとどこから手を出したらいいか分からない。じゃ、どうしようか?

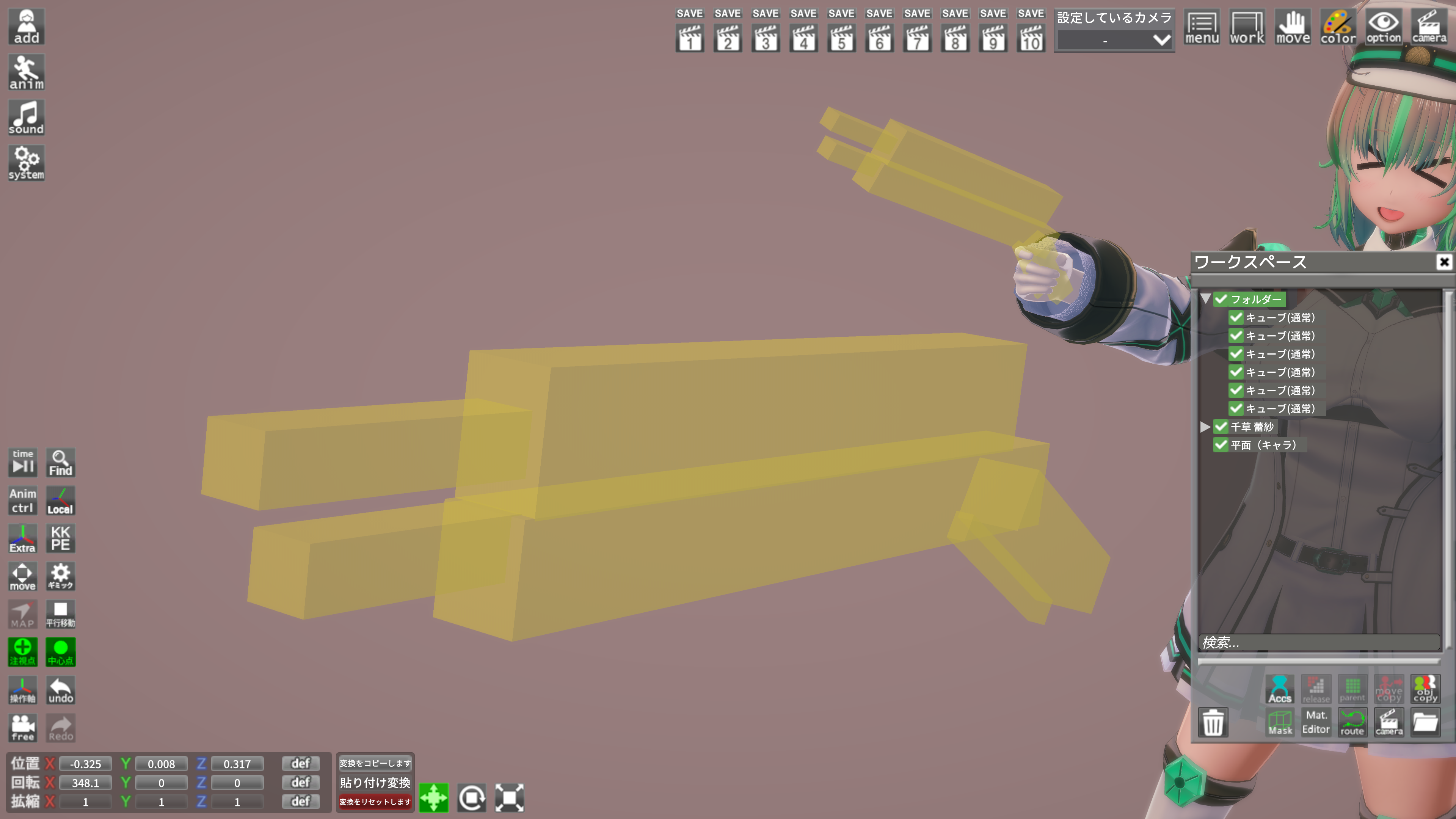

ざっくりとした形を決めましょう!

まずアイデア出しの際に思い描いた武器の大きさを使用するキャラクターにあわせましょう。ここで使用するアイテムは、透けることができる基本図形(普通)を選びます。例ではキューブ(普通)を使い、大きさを決めましょう。この時、キューブ(普通)の透過度を0.6くらいにすると、後ほど便利になります。

大きさが決まりましたら、基本図形(普通)を使って大まかな形を作っていこう。企画書に合うように、ちょっとずつ解像度をあげて、細かく形を作って行きましょう!

3章 根幹部を作ろう

ここからが武器作りの本番になります。さぁ盛大に作っちゃいましょう…

いや、だからどこから作るんだよ…

わかります。すっっごくわかります。だからこそ、形の基礎となる部分を作っていこうじゃないか。企画書を再度みて、インナーフレーム?内装部?根幹部とかそう呼ばれている所から始めましょう。

使うアイテムは、メカアイテムと呼ばれるものを使用する事をおすすめします。ある程度の形とディテールがあって、とても使い易い。特におすすめするのは、メカシザーとメカポールとメカポットという神アイテムです。ちょっと難しいからもっと簡単にする方法に、既存の武器を使う裏技があります。

ここで前章で作った透過させた基本図形の上にアイテムを配置していきましょう。

主にメカシザーを使って全体的に形を作って、長物にメカポール、機関部にメカポットを使ってみましょう。ここの色は、ベース色だけを使いましょう。ですが、必ずしも基本図形に完璧に合わせてメカアイテムを使う必要はありません。自由に自分の感性を信じて作っていきましょう。

ここで、企画書で書いた武器の仕様を組み入れていきましょう。

例からいえば、レバーやエネルギータンクを形や配置位置だけでも作っておきましょう。

ここでコイカツにおいて当たり前だが大事にしたいアイテム配置の考え方を述べます。コイカツはアイテムを一部消す、削るマイナスの手順が出来ないので、常に足す、加えるプラスの手順で造形するしかないという事です。思い描く造形を作りたい場合は、常にプラスの手順で表現しなくてはならない事を理解しましょう。

4章 外装を作ろう

ここまでの下積みができ上がれば、あとは企画書どおりに作ってみましょう。。。

だが、ここが一番悩ませる工程です。

私もこの工程が一番苦手で、的確なアドバイスを与える事ができません。

それでも確実に言えることは、まずはざっくりとメカアイテムなどで作って完成させてみましょう。

そこからどんどん細かく、基本図形(キャラ)なども使って作っていきましょう。

前章で作った部分の上にアイテムを配置していきます。アイテム同士の干渉を気にする事なく、思うままに付けちゃいましょう!おすすめアイテムは、メカシールドⅡとメカ装甲3、メカ装甲6です。盛々アイテムをつけちゃいましょう!

この時、出来るだけ同じ色(メイン色)にしてアイテムを配置して、最後に彩色しましょう。

5章 ディテールアップしよう!

よっしゃ~武器できた!けど、何か思ってたのと違う。もっと細かくしたい!

既存のアイテムだけだと、やはり限界があります。…ですが、そこを上手く誤魔化してイクぅ〜ノウハウがございます。ここでは、そのテクニックをお教えいたします。

・色を増やす

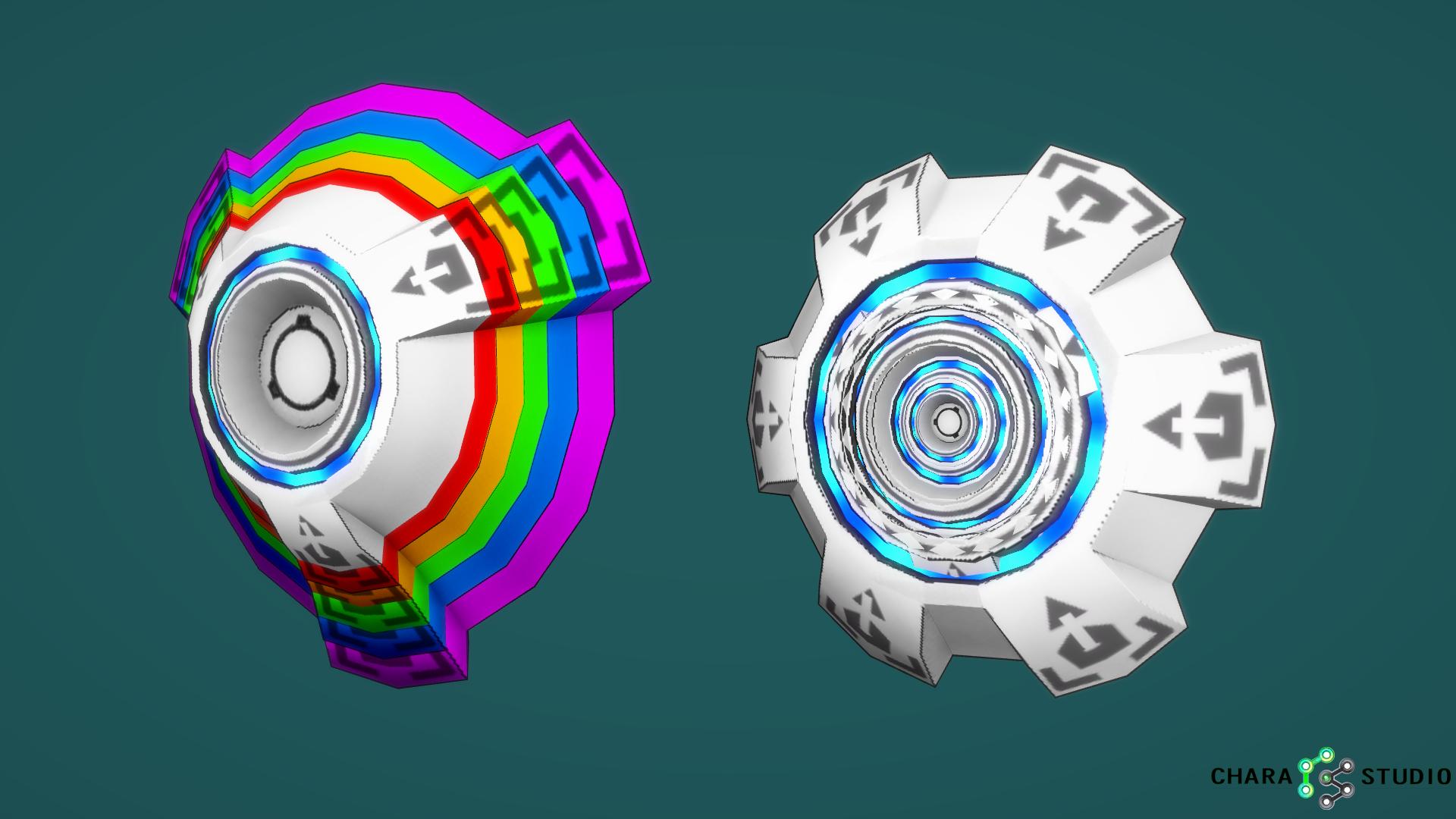

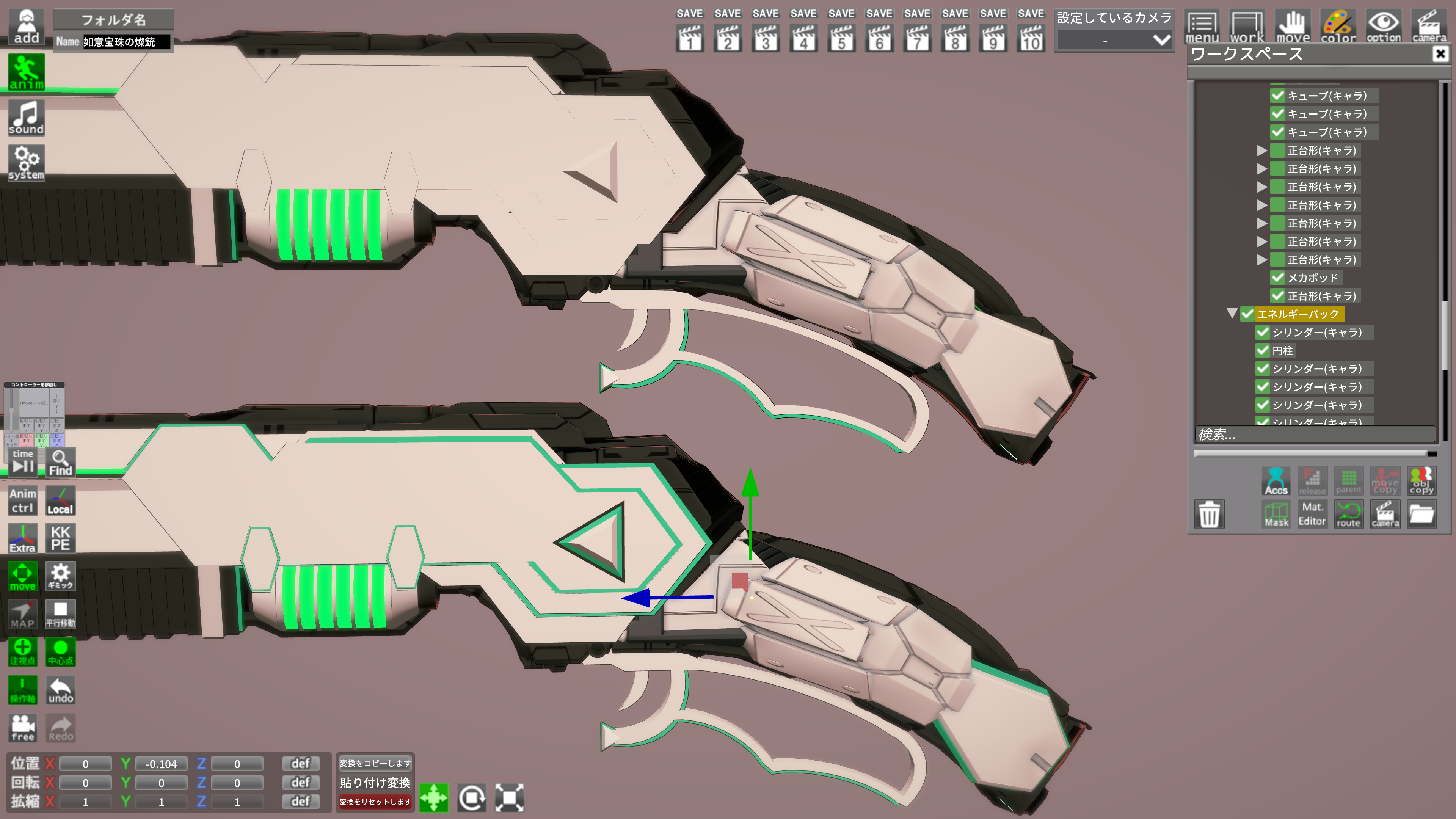

私の製作物の大体は、この方法でディテールアップしております。一つのアイテムに設定できる色を擬似的に増やして、ディテールアップをする方法です。。言葉で説明しにくいもののため、下の画像のメカサークルを例に説明していきます。

これは、メカサークルを親付けして重ね、片方の位置をずらしたり、拡縮を大きくしたりして、同じ2つのもので1つの元々のメカサークルの用に構成させる技術です。これにより、重なった2つのアイテ厶の色をそれぞれ設定できるため、縁の色をつけたり、色を増やしたりできます。

・アイテムを重ねよう

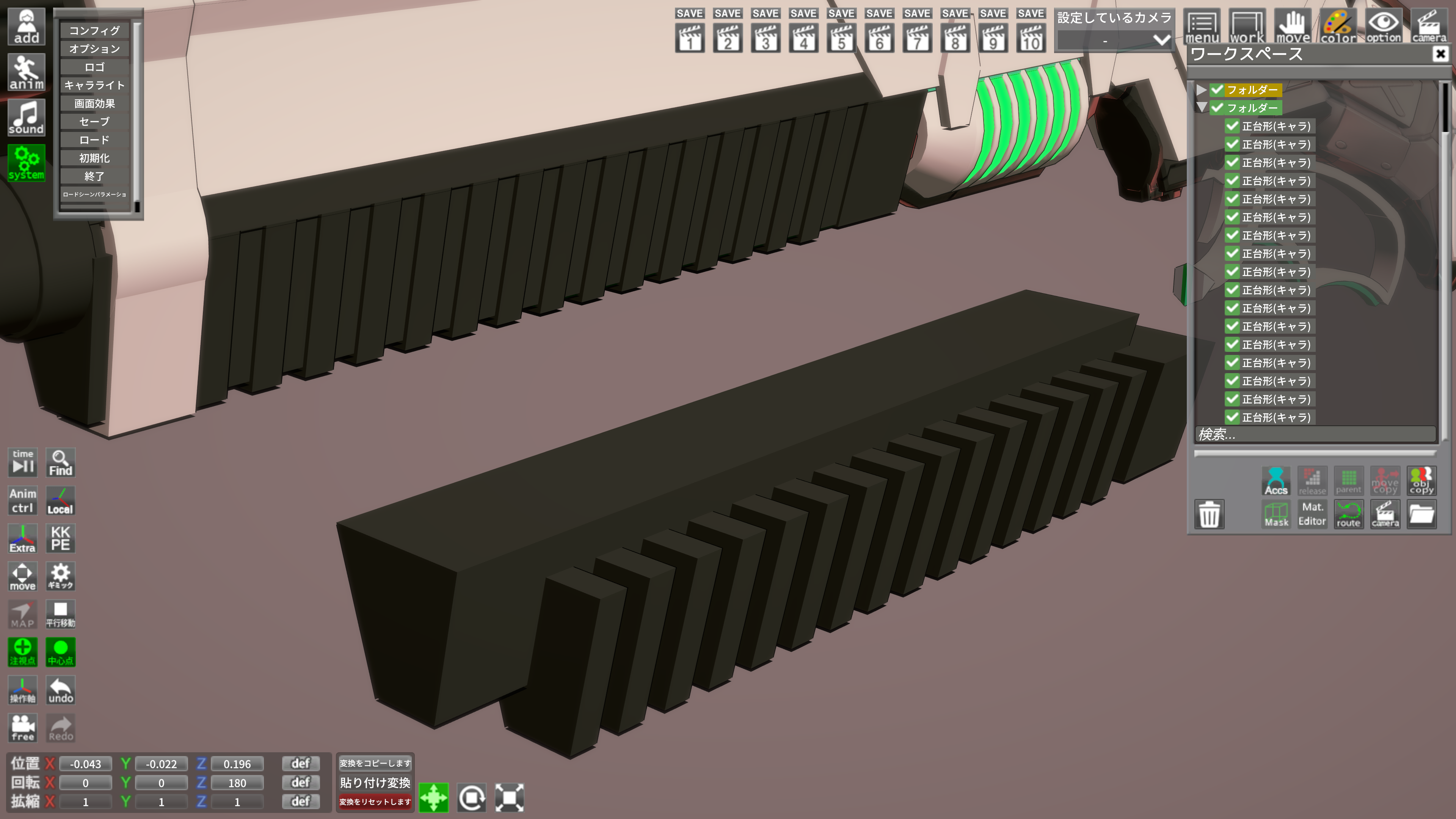

前述した色を増やす方法と同じで、基本的な事ですが、大事ですので説明します。これも下の画像を参考にみていきましょう。

ここの部分をフラットな形から凹凸をつけてみましょう。ここに使用されているアイテムは、正台形(キャラ)で、これを基準にして作りましょう。まず、同じ正台形を複製し、XYZの拡縮を少し大きくしましょう。次にXの拡縮だけを小さくした正台形を、基準にした正台形に対して一定間隔で配置する事で凹凸を表現しています。

このように同じアイテムなどを使って詳細な造形を簡素に表現できます。

・縁取りしてみよう

“色を増やす”&“アイテムを重ねよう”の応用です。同じアイテムを複製して、複製元のアイテムより少し大きく拡縮を調整して、

アクセント色で彩色することで疑似的に縁取りできます。画像のように、上から下のように形をはっきりみせる事ができます。

・メカアイテムを基本図形で作る

例では、銃口をメカポールにしてありますが、これを基本図形(キャラ)の輪(キャラ)に変えて作る事ができます。このようにメカアイテムを基本図形で作って、より細かな造形を再現できます。

・エンブレムを作ろう

専用の武器っぽくする最短の方法。ステッカーのように画像版を使って貼っても良いし、基本図形で作るのも良い。例は基本図形で作ったものである。

・固着具をつけよう

ねじとかボルトとかリベットとか…パーツ同士を接合する部品を取り付けるだけでも、かなりディテールがあがります。

・グローアイテムを使おう

グローアイテムを使うことで、影になっているところでも光り輝くようになり、よりカッコよくなる。また、グローアイテムだけでなく、メカアイテムや影色を明るくした基本図形などでも、光らすことができます。

6章 フォルダでまとめて完成

やっと完成したぞ!と思ったあなた。実際に使ってみたら、手との位置が合わせにくいとか、修正しようにもどこのアイテムかわかりにくい事があります。そこでフォルダを使ってアイテムを整理しましょう。

まずは、細かい所からフォルダをまとめてみよう。例から、内装部、外装部、銃口などに細かく分けると、後から修正する場合に役立ちます。これらをまとめるフォルダを3つの階層に親付けしてます。

1層目は全体をまとめるフォルダ、2層目は位置調整用のフォルダ、3層目は角度調整用のフォルダに分けています。これらは手に持たせた時にかなり位置調整がやりやすくするためです。

これにて完成です。唯一無二のオリジナル武器を持って好きなポーズを撮ってカッコいいSSを取ろう。自分なりにこだわったものが作れると、創作欲が満ちて気持ちいいはずです。

最後に

いかがでしたでしょうか。私自身、あまり文章を書くのが苦手なもので、分かりづらい所が多かったと思います。

それでも読んで、簡単に武器を作れそうだと思われたなら、書いて良かったと思います。

…いや流石にいきなりは無理!こんなに上手くは作れないよ〜。と思われる方もおられるでしょうが、始めは誰だって上手くいかないです。…というより上手くなくてもいいんです。やってて楽しかった!作ってて面白かった!と、純粋にコイカツというゲームを楽しめる事が、一番大事だと思います。私自身、一番純粋に楽しんでいるコイカツユーザーである自信があります。

戯言は、さておき以上になります。質問などがあれば、twitterのDMにて対応しますが、この記事はあくまで参考程度に読んでください。武器作りの指標となるだけで、色々なやり方があるのですから。

最後に、完成したこの武器を配布しますので、参考になれればと思います。

それでは、良きコイカツライフを!!!