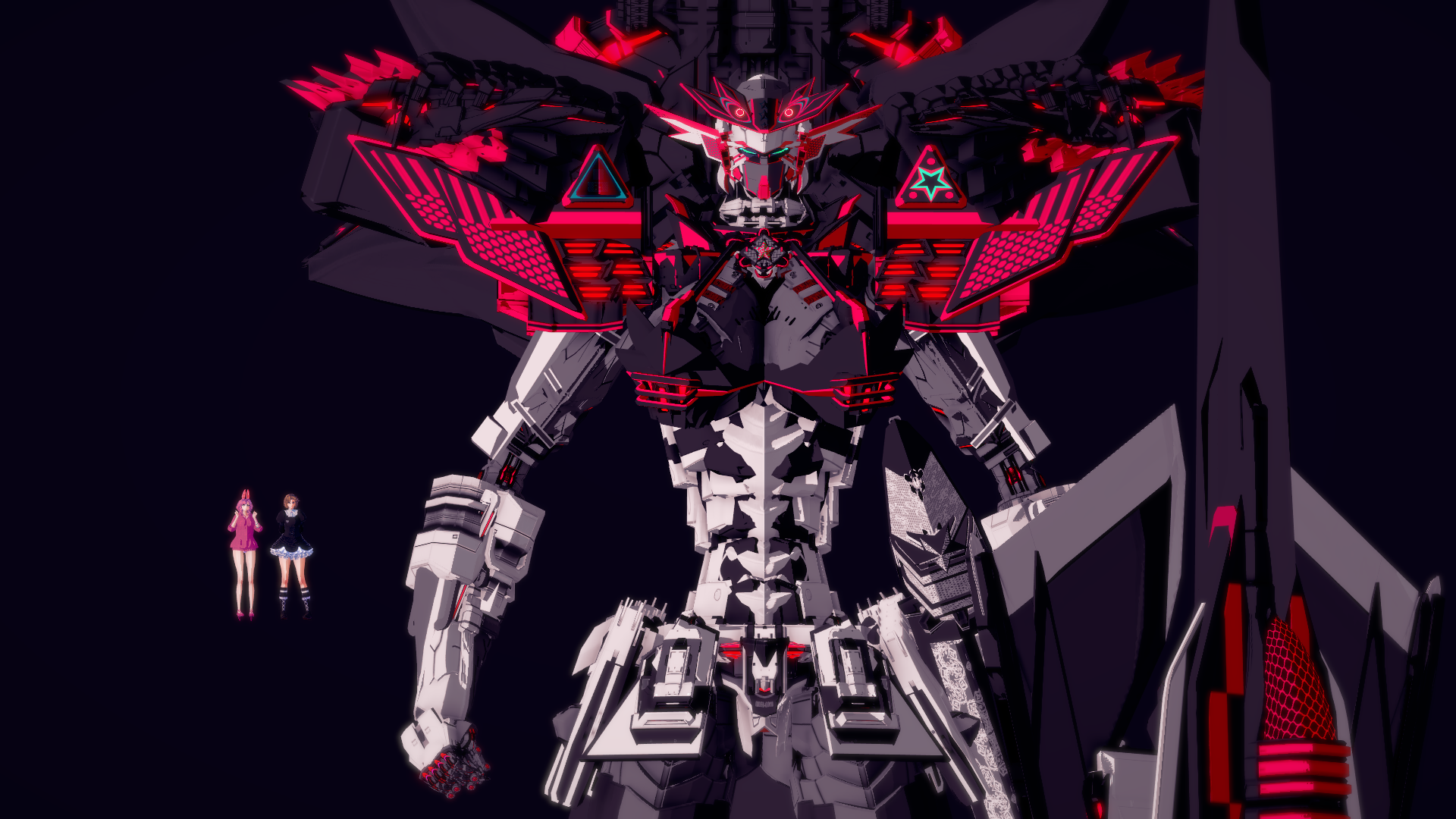

スタジオで

ロボットを作ろう

接触篇

《恋活紳士諸君へ》

-ロボカツスタジオワーク開催のお知らせ-

突然で恐縮だが、上記の通りこの記事ではスタジオ内でロボットを作っていく過程を紹介する運びとなった。

故に、恐らく他の記事より趣味性が高い記事となるだろう。

かく言う私も、五年前の自分は行く行くこんな遊びをしているとは想像もつかなかった。

あの時受けた衝撃と今の喜びを少しでも多く他者に還元したい!

正直大した内容の記事ではないので叩かれるかもしれないが、

諸君のメカカツ・ロボカツ参加を心待ちにしているぞ(偉そう)。

追記:こういうのはBlenderでやれよという指摘も一部あるだろうが、

(一々屁理屈を述べるまでもなく)でもそれって違うよな?

大変恐縮だが、分かってくれる諸君のみこれからの記事に目を通して欲しい。

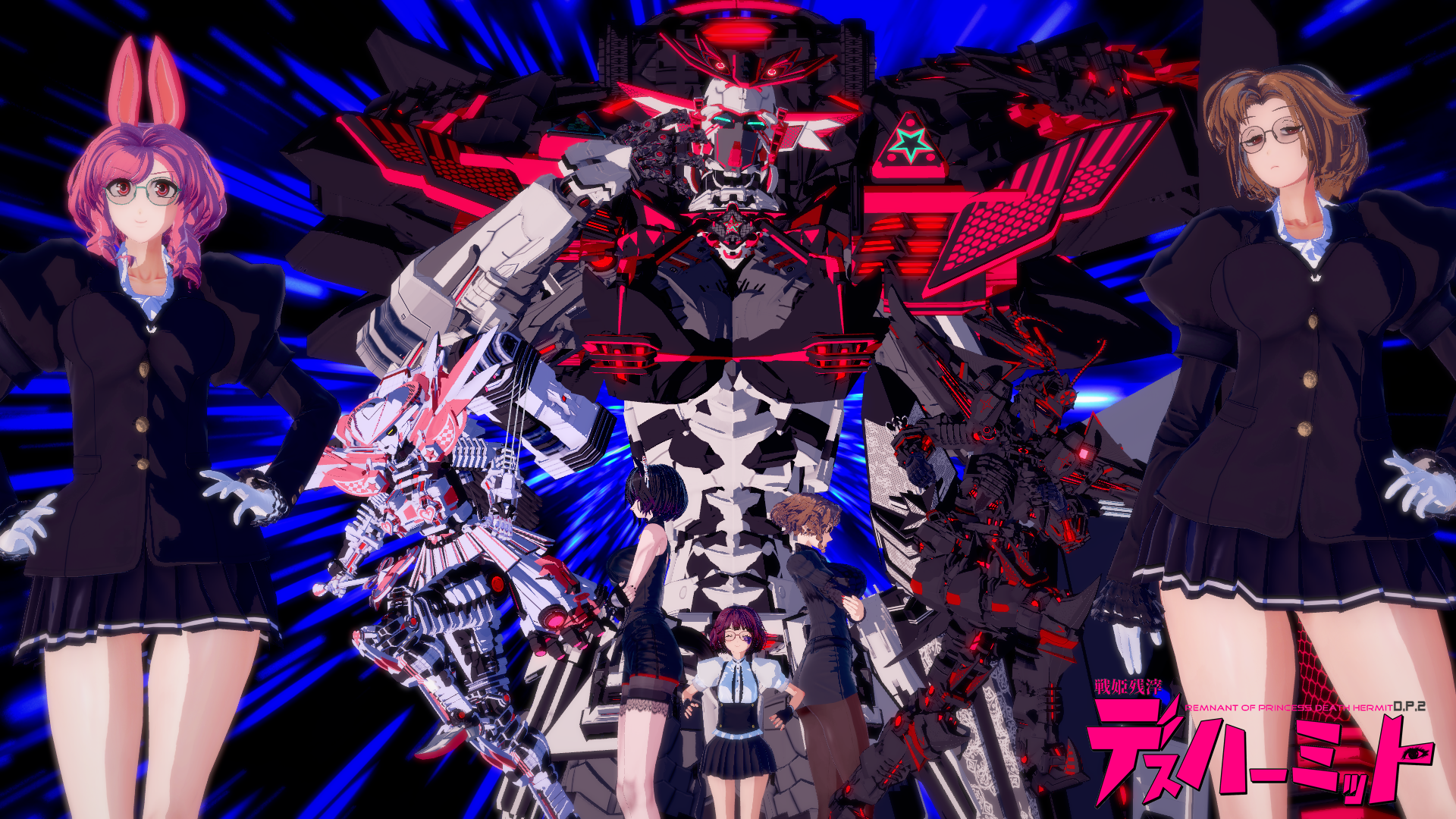

Robokatsu History Dynamite

下準備

まずはどのようなものを製作するのか決めるのだ。

絵が下手でも、メモ用紙に適当なシルエットを殴り書きしたりして大体の検討をつけるのだ。

あるいは、ネプろムム氏のように企画書を鬼のように書くのもいいだろう。

この辺は各個人の感性に頼る部分が大きいだけに、一概にどうしろと言えるものではない。

何だと?初っ端からこんな説明で先が思いやられる?バカめ、ここはあくまでイメージの問題だ。

イメージが固まる程迷いもなくなる。作っていく上で多少試行錯誤しても問題ないが、これはやる気の問題でもある。

BC同時押しでゲージを溜めている時のような準備段階。童心に帰ってお前だけの欲張りセットを作りだせ!

スタジオではどんなに欲張っても許されるのだ(スペック的な限界はあります)

ロボットを製作する上での具体例で言うと

・人型なのかそうでないか

・コクピットの造形や位置について

・サイズに関して(パワードスーツやレイバーからモビルスーツまで自由自在)

・変形機能を付与するのか

・武器に関して

これらを踏まえた上で、ここからは作りながらでも構わないが

・各関節の可動域の問題

・カラーリングに関して

・グローアイテムを使用した発光箇所(影を当てた場合のシルエットの問題)

等までこの段階で煮詰めていけば、より具体さが増すだろう。

ガンプラやフィギュアが好きな諸君は感覚的に想像が出来るのだろうな!ハ!レップーケン

製作(真面目)

なりきり遊びでお茶を濁してましたが(スベってんぞおっさん)、そろそろめんどくさくなってきたvanillaです。

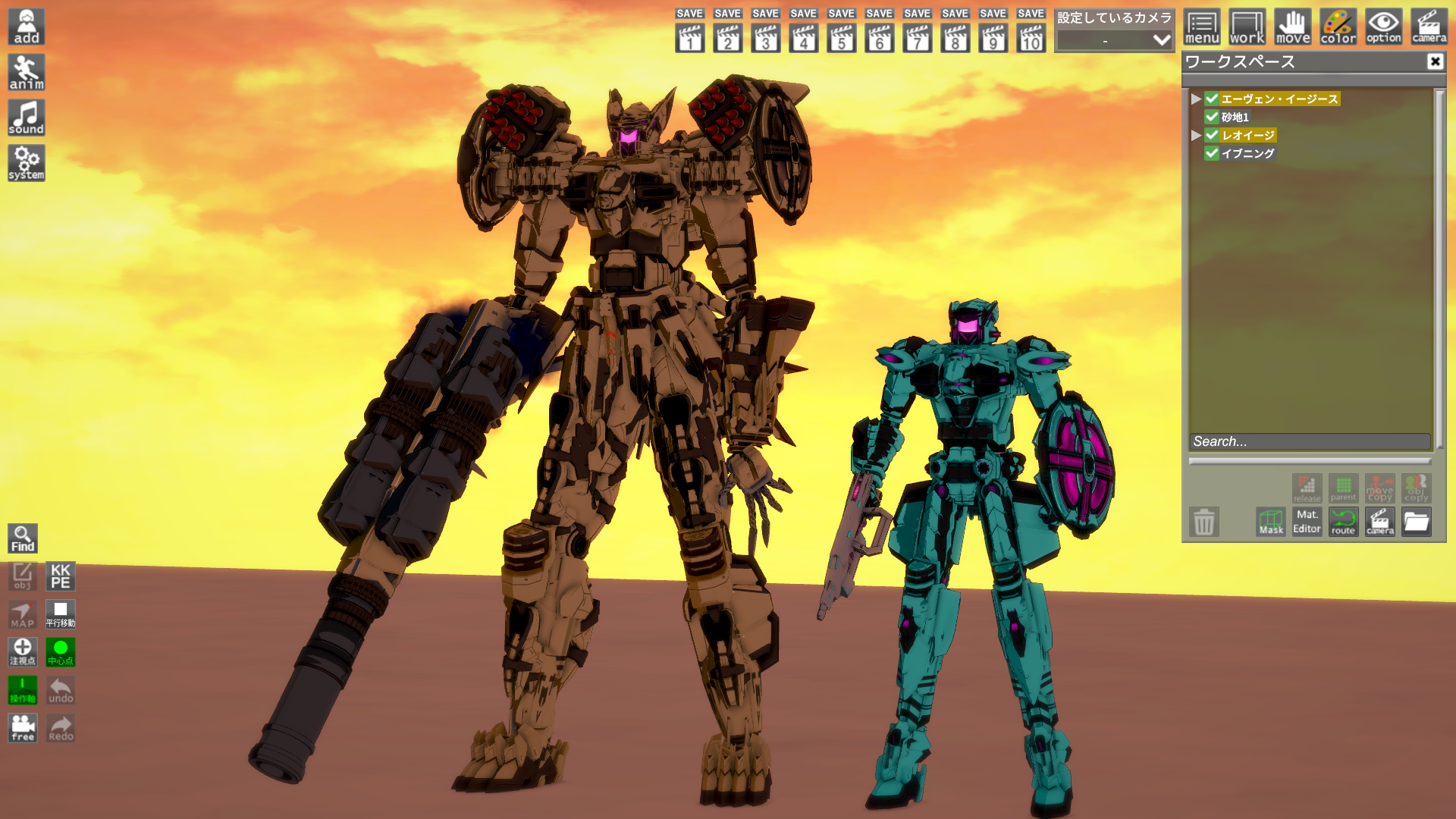

気を取り直して、造形に関する解説をいたします。

以下はKK環境のスタジオワークの解説になります。KKSスタジオに関してはインターフェースが若干変更された為自分はKKS購入後も結局KK環境で制作して現在に至ります。その為以下の解説、特に数値のコピペ等の解説はKKS環境では参考にならない可能性もありますのでご了承ください。

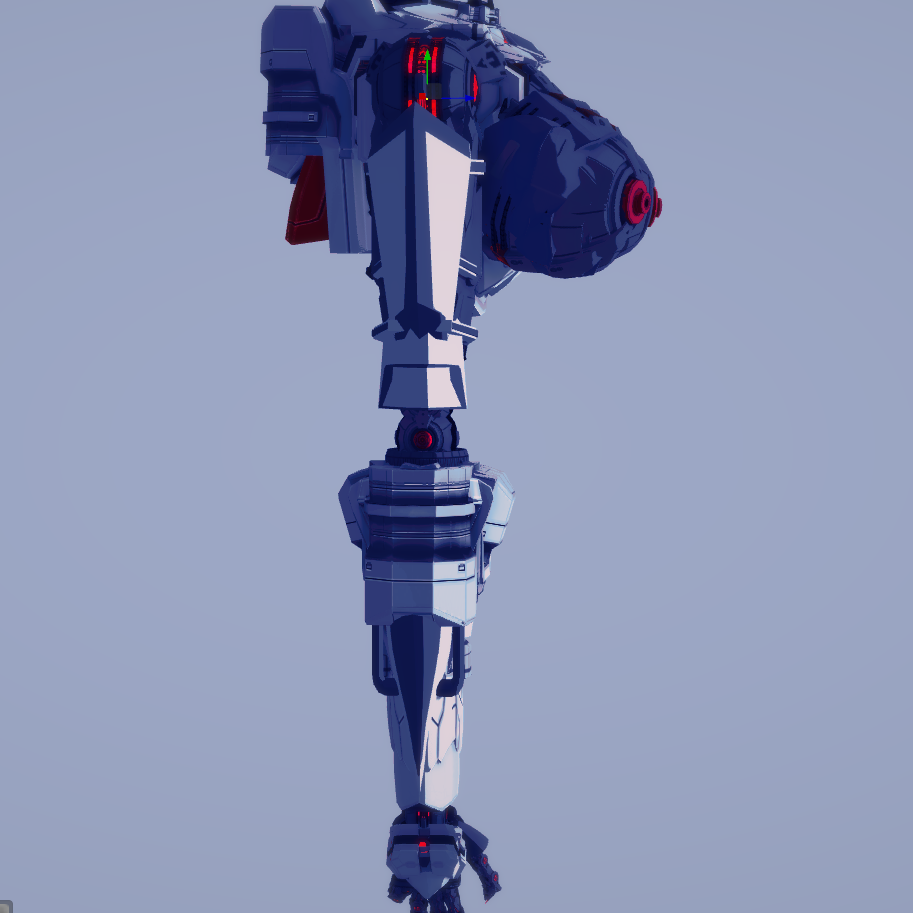

まずは大きさに大体の検討をつける為仮の骨組みを作ってみましょう。フォルダーを複数用意してそこに基本図形等の単純なアイテムを仮入れして、必要な数値に拡大していきましょう。

胴体の幅を決め、その端に支点となるフォルダーを紐付けし、二の腕・大腿部>足先>頭部、といったように大体の検討をつけましょう。

関節の可動域は、最近のガンプラのように肩と股関節にまで細かい機能を付けるかどうかは兎も角として、肘と膝に関しては二重関節にしてコの字に折り畳めるようにしておくのが無難です。後は胴体には最低1箇所か2箇所可動域を入れておくとポージングが決まるのでお勧めです。まぁその何ていうかお好みで。

大きさに大体の検討をつけたら造形を始める部位はどこからでも構いませんが、個人的には胴体がお勧めです。胴体を作る事によって、四肢の支点を明確に決める事が出来るからです。またコックピットを内蔵する場合は、内部から作ることによって無理のない造形にする事が可能です。

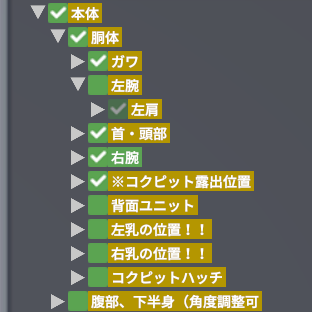

コクピットを作って胸部の大きさに目星をつけつつ胴体を作り首下から腰までを作りましょう。アイテムは基本図形(キャラ)とメカパーツを中心に造形していきます。「上半身」等の名前のフォルダの中に複数のフォルダを紐付けし、腹部に可動域をつけます。更に腰を作って「下半身」のフォルダに纏めましょう。支点になるフォルダを正常な位置で回転軸0に出来るようにしておくこと。

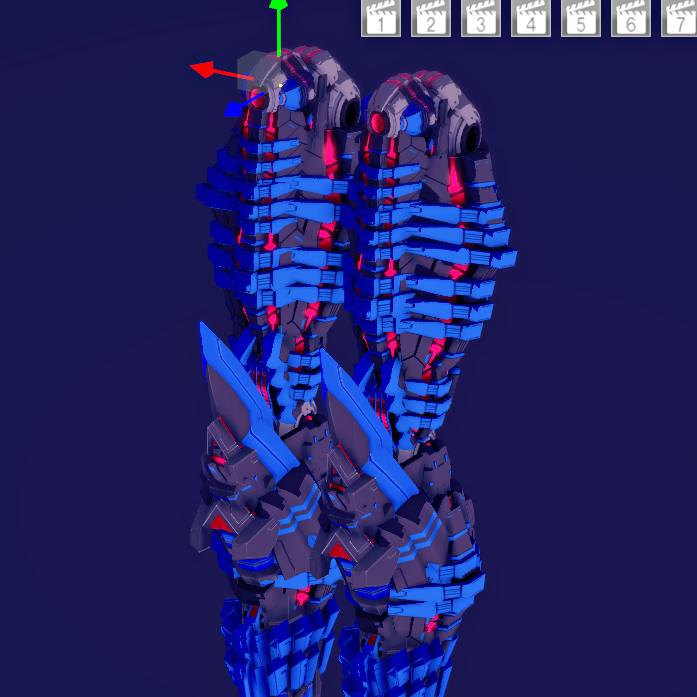

そして胴体が完成したら、「上半身」「下半身」のフォルダの適当な位置に肩と股関節を支点としたフォルダを作ります。これを起点に今度は四肢を造形していきます。腕と足はコピペが可能な部位でもあることから、早いペースで結果が出る為割とサクサクいくかもしれません。

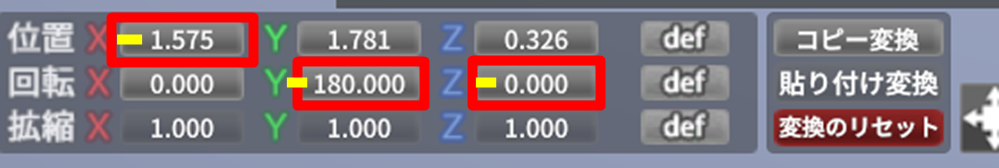

基本的には側面を向けた状態でまず製作していきます。その後、回転Y軸で向き(90度or270度)を整え、決められた位置・決められた角度に移動します。移動したら、作った腕や足を丸々コピーし片方の位置X軸・回転Y軸とZ軸の数値に「-」を付けて左右対称に整え、更に「-」で移動した方の回転軸が「0/0/0」になるように、支点のフォルダの中身の紐付けを一旦解除し、回転軸を初期化し0値にして、そのフォルダに中身を戻します。

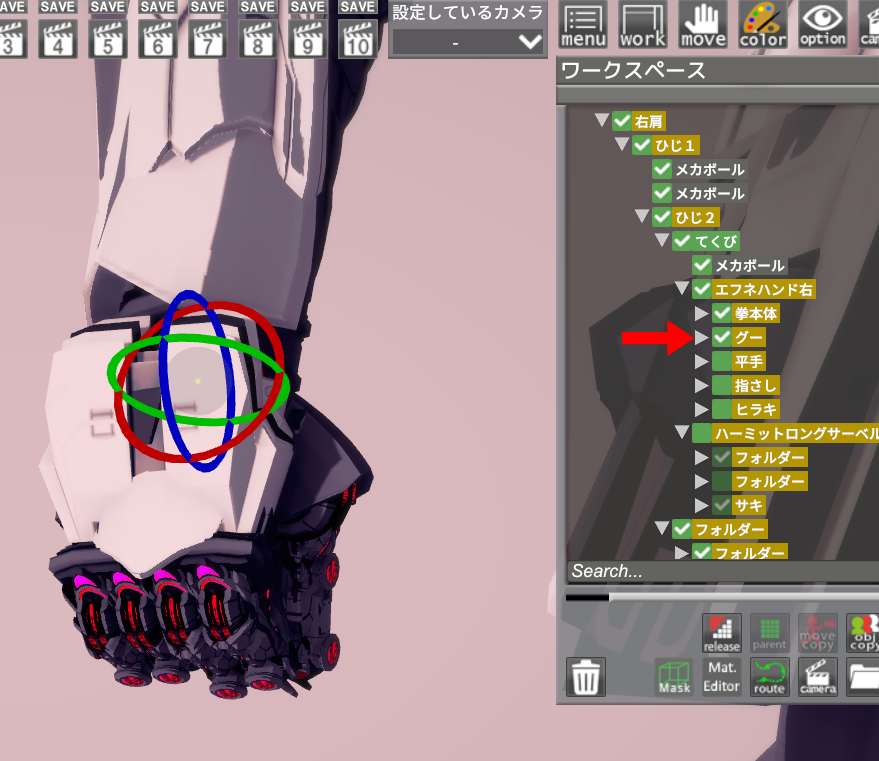

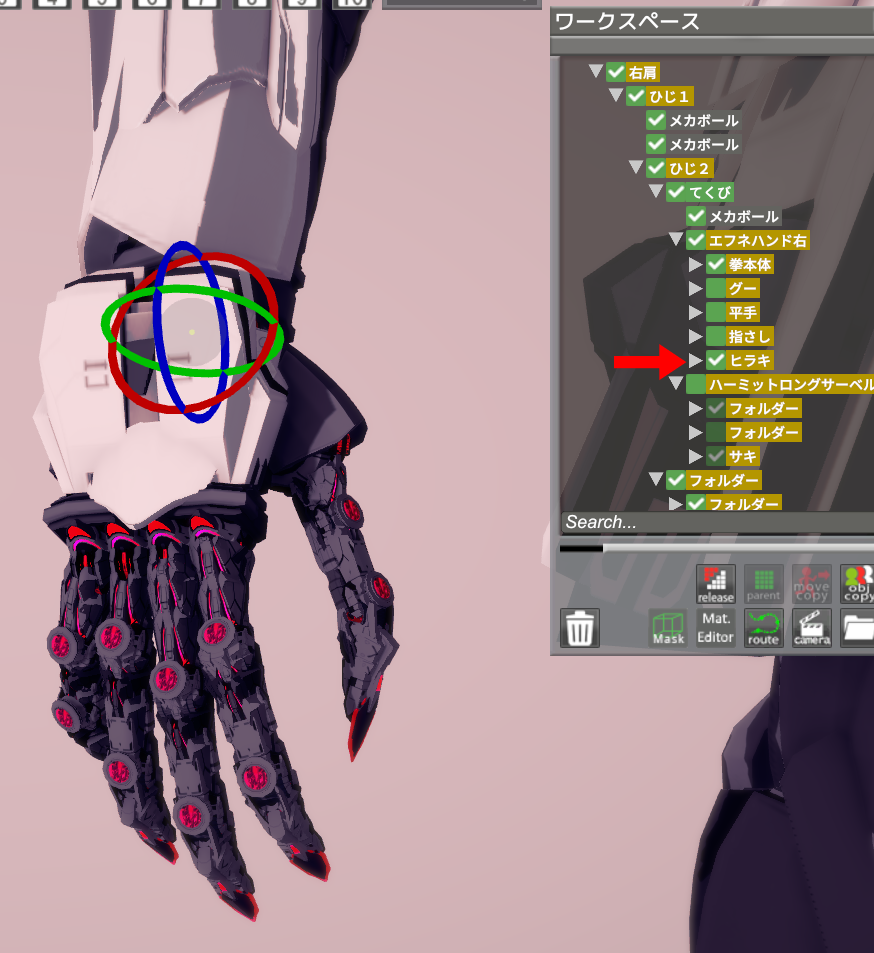

これを二の腕と大腿部の造形でまず行い、その後二重関節を用意した後に腕と足、更に手首と足首といったように造形していきます。一気に腕全体を作ってしまうと、左右対称に整えた時の各関節の作業がややこしく感じるかもしれません。まぁ細かい点はお好みで。

ちなみにこれは他の部位にも言える事ですが、一発で左右対称にならない部分(斜めの角度等)は基本のパーツとは別に製作してアクセントとして角度調整をした上で盛り付けていきます。フォルダ内に複数のパーツフォルダが出来上がりますが、こうした部分は後々直したりマイナーチェンジを施す上で分解がし易くなる為同じフォルダに配置した後も統合せず「パーツA」「パーツB」といったようにそのままにしておくと便利です。

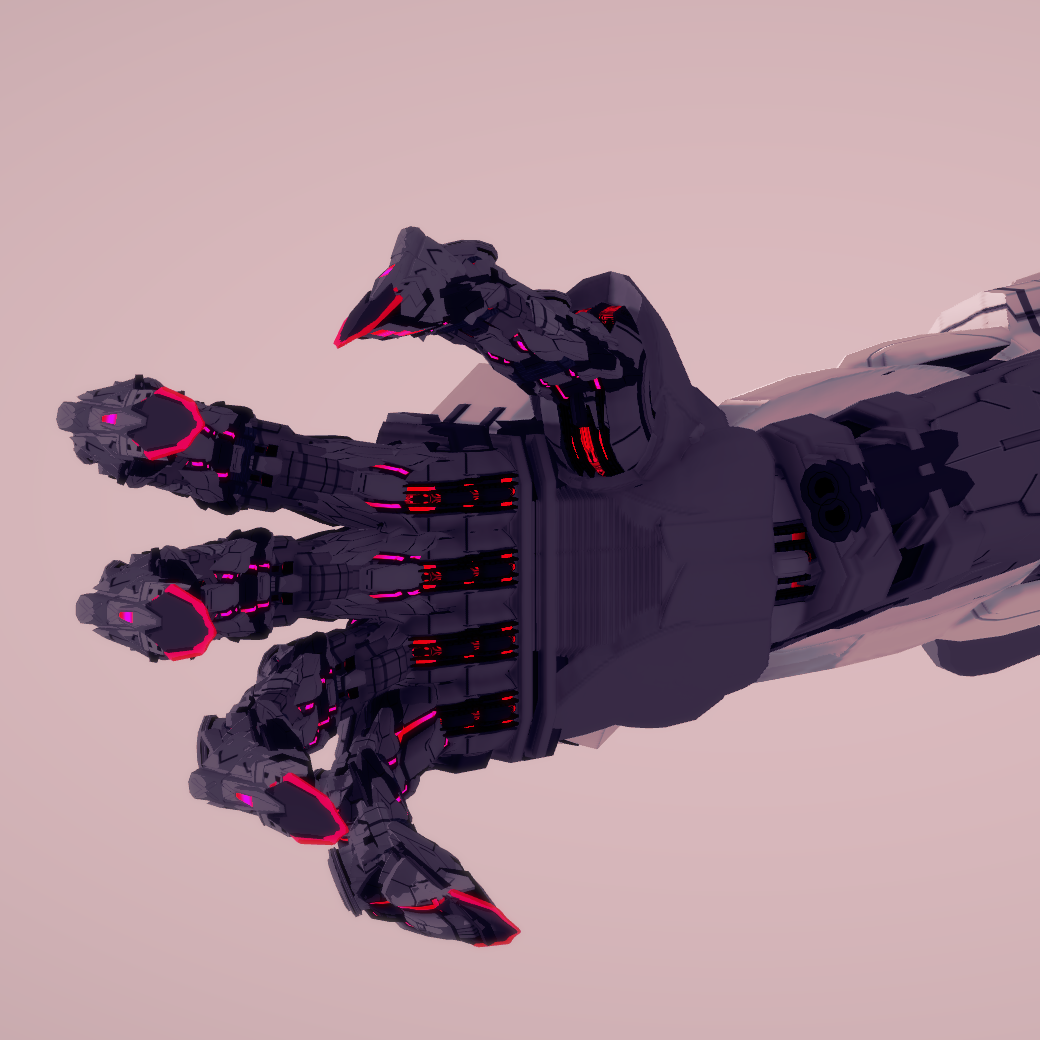

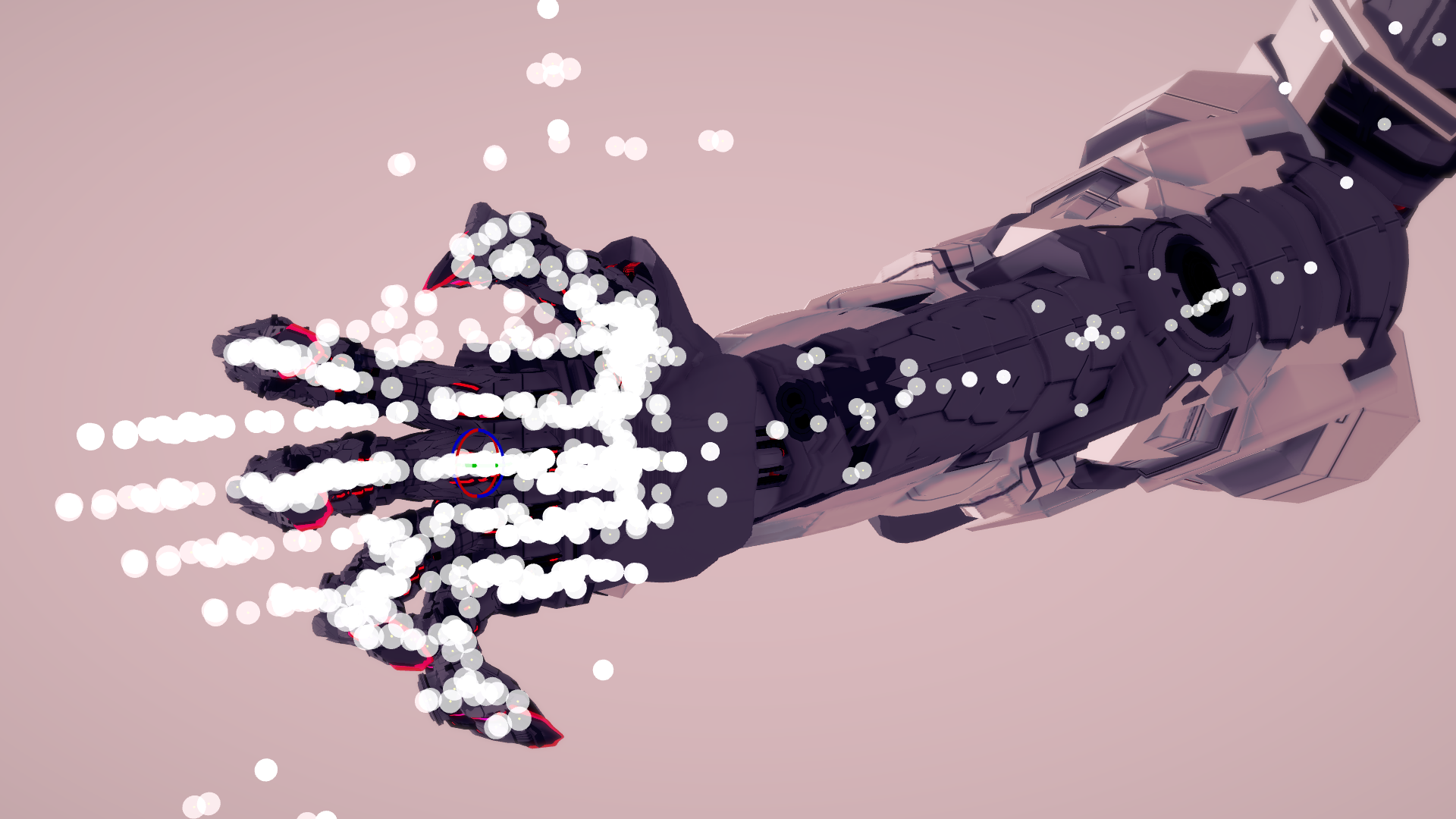

ちなみにメカアームを使用すれば手首は簡単に再現可能ですが、あえて手首を自分で作る事も選択肢に入れてみてはどうでしょうか。特にテーマ性を持ったロボットを作る場合は手首の拘りが画になる為多少面倒ではありますがお勧めします。

胴体と四肢が完成したら、頭部、バックパック、その他装飾を製作して本体を仕上げていきます。

この辺りを作りながら全体のシルエットを整えていきます。修正箇所が必要なら抜かりなく胴体も微調整します。武装や追加パーツを取り付ける為のハードポイントも確保しておきます。肩アーマーは上腕と同じフォルダに配置して製作。スカートアーマーは腰のフォルダに配置し更に5~7つ程度のフォルダに分けてそれぞれを個別に可動出来るようにします。

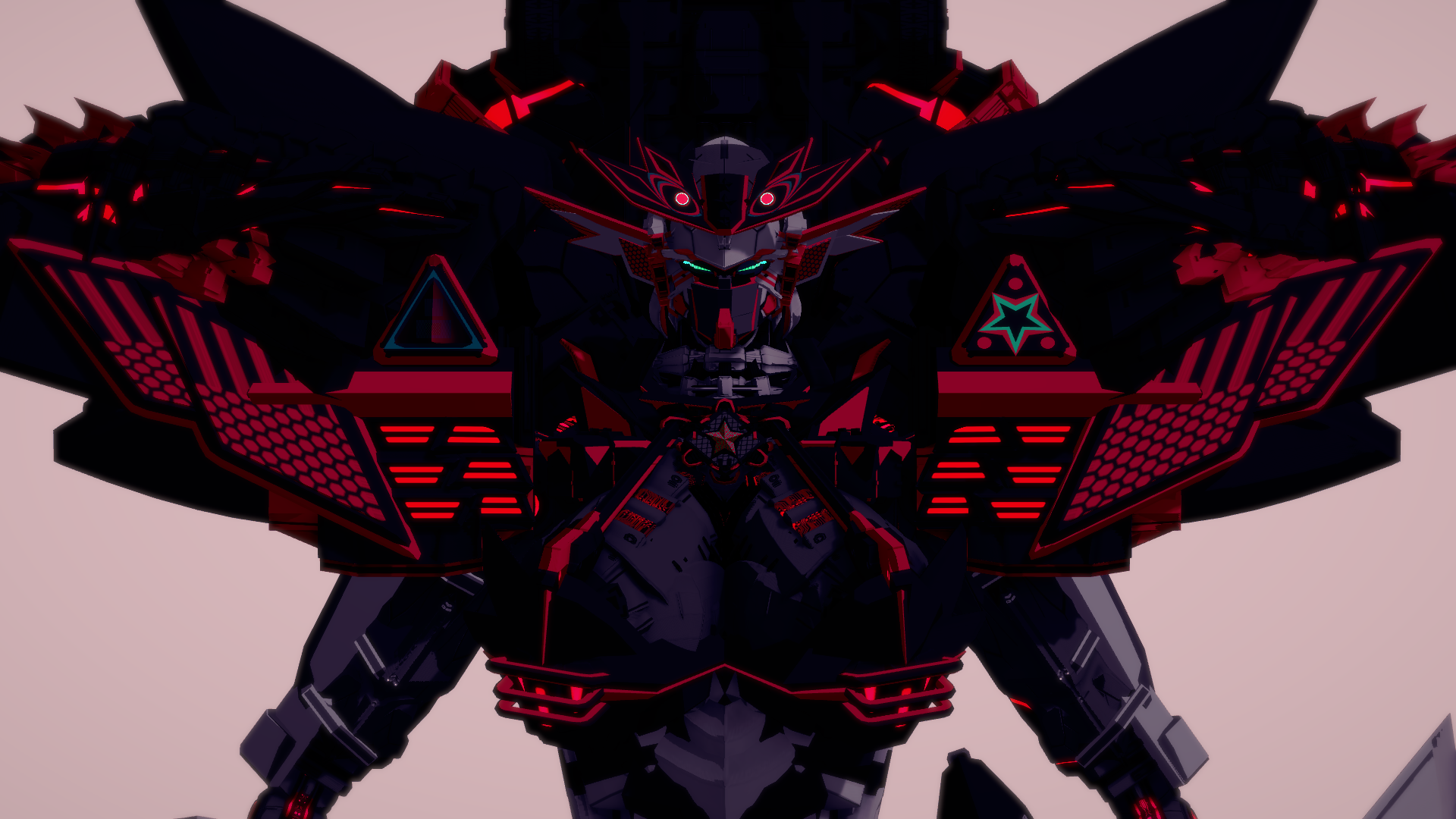

カラーリングも大体決定しましょう。基本図形なら柄も付けられます。

またこの段階である程度各パーツを合体させたら、コックピット等の内部ギミックに違和感が無いかどうかも確認します。干渉していてパーツが大事な部分に突き抜けていないかをチェックします。

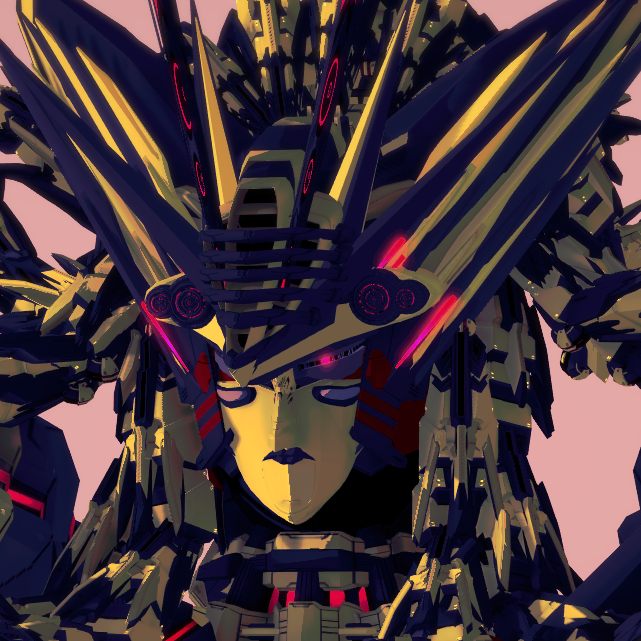

頭部はショートケーキのイチゴのような部分であるため製作には抜かりなく行うのをお勧めします。「フェイスオープン」的な演出も可能な為「ガンダムタイプ」「ヒューマンタイプ」の顔をそれぞれ用意しておくと満足度が増します(当社比)。

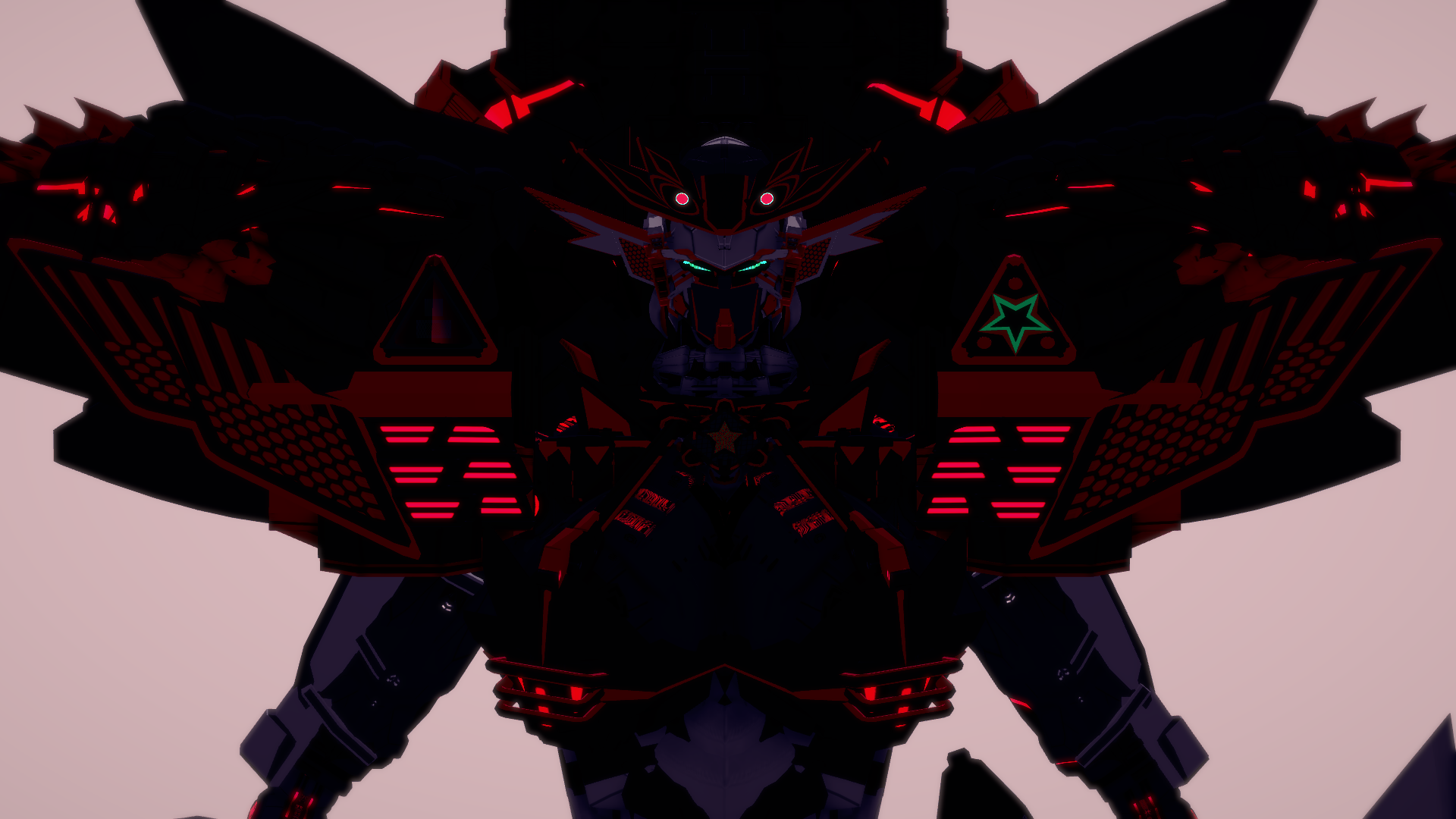

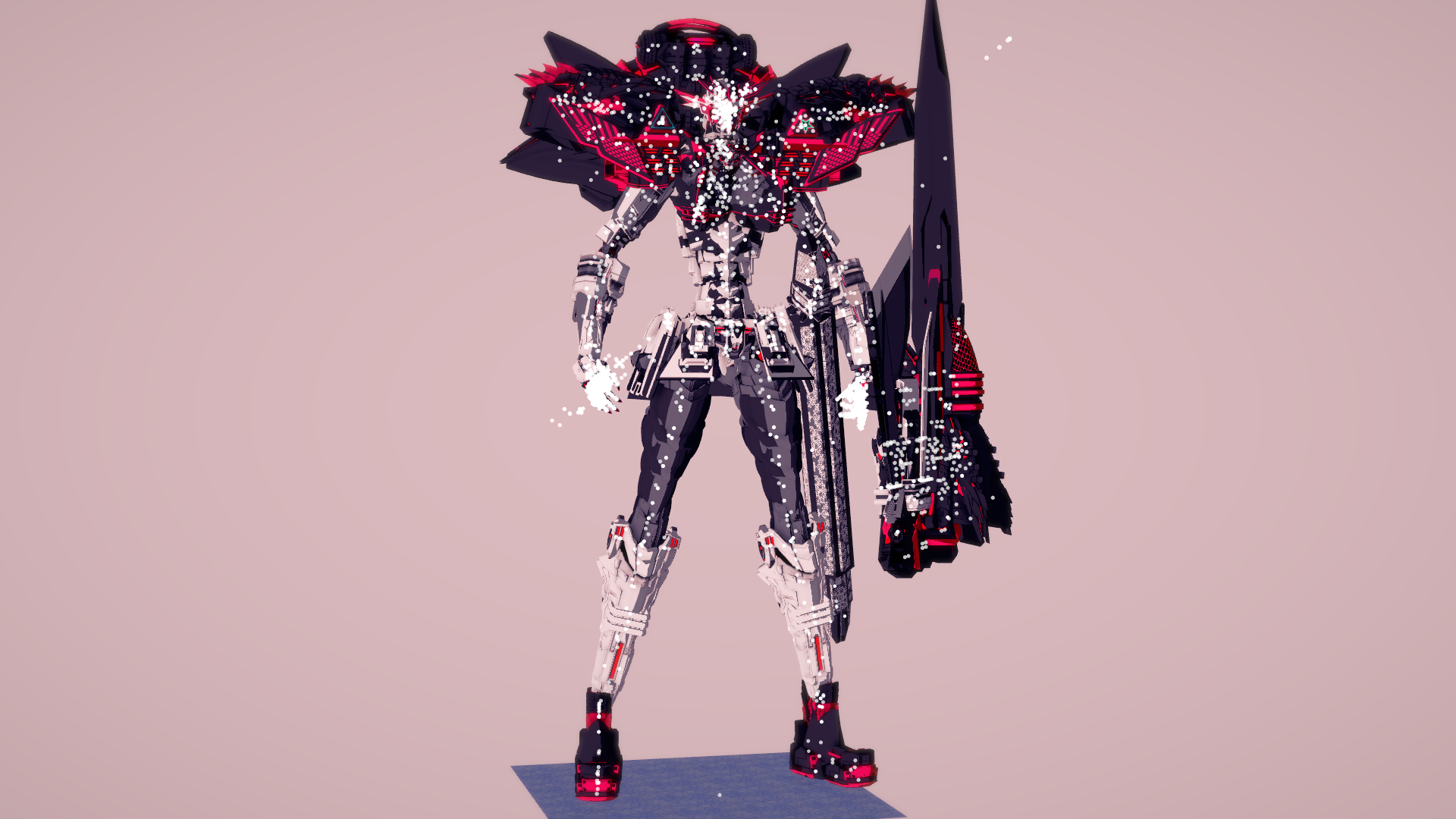

影を当ててグローアイテムの加減もよくチェックしておきます。カメラアイの輝きを強調したいのなら目の色と他の色は別にするとか、必要以上に輝かせないとか、自分の中のセンスを駆使して直感的にコレだと思うまで弄りましょう。グローアイテムや基本図形(通常)等で光らせる事ができます。

本体の造形が出来たら武器をひとつふたつ作ってみましょう。

人間サイズと全く作り方は一緒です。ギミックアイテムを駆使し、ジェネレーターや刃や砲身の回転を表現したり、エフェクトアイテムを使用して光や煙を付与するとより効果的にキマります。

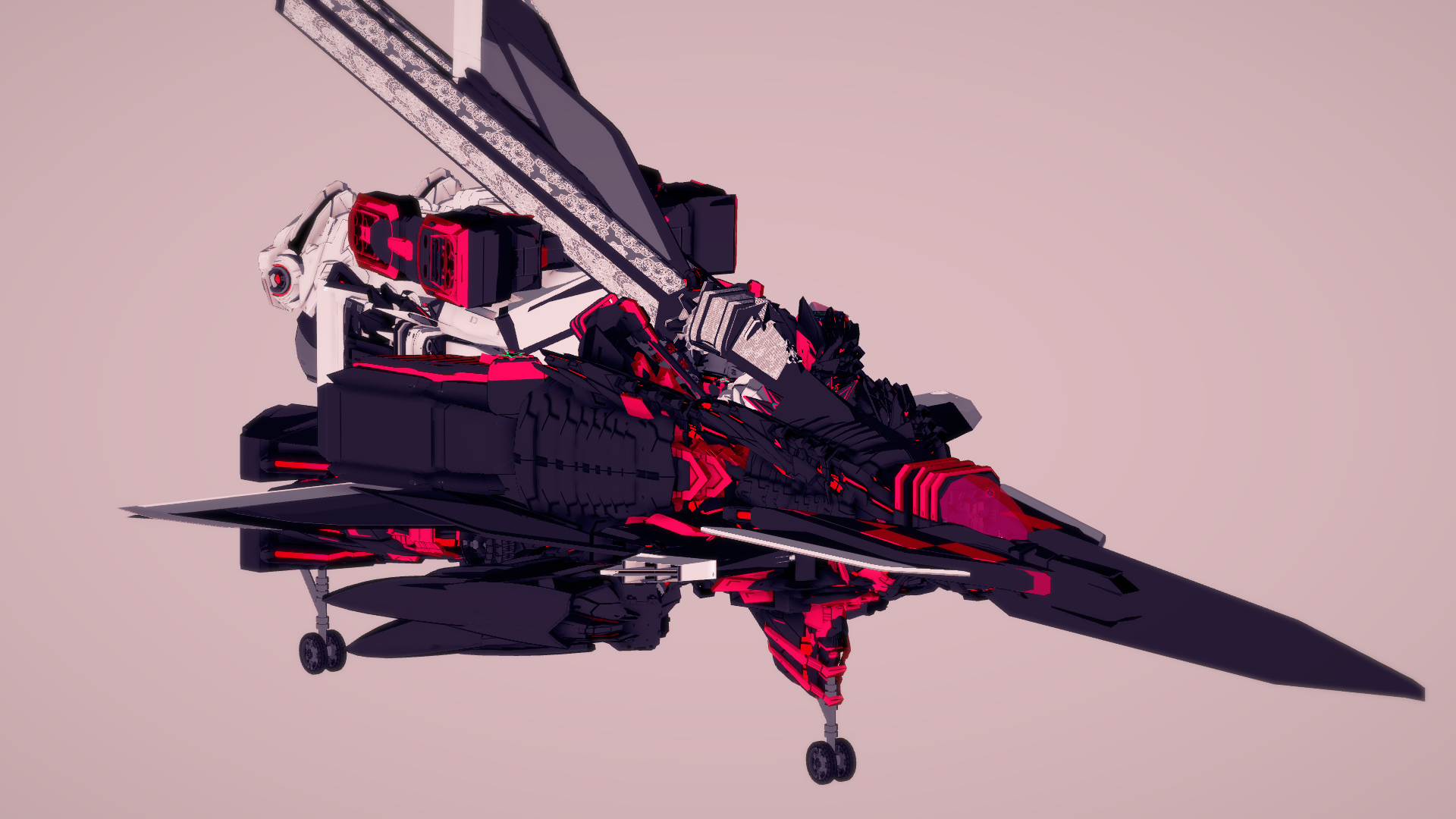

変形合体系のロボットはこの段階で変形ギミックの確認や余剰パーツの製作に取り掛かるのもいいでしょう(変形前と変形後どちらを重視するかにも拠りますが)。

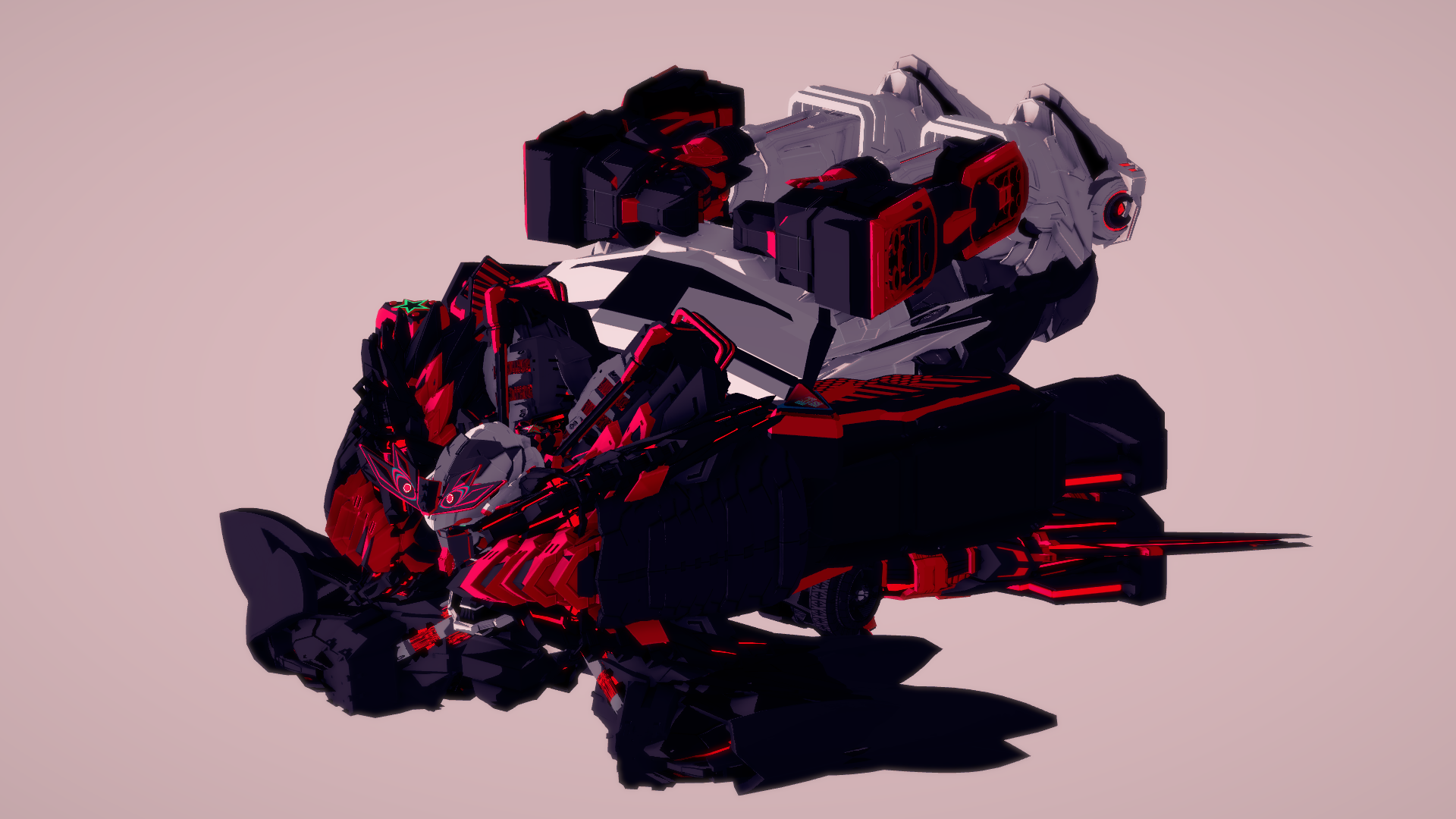

グレンダイザー()に余剰パーツを付けて飛行形態の完成。余剰パーツはシールドにできるように改造したりとか

製作が一通り終わったら、カラーリングの調整、影色の指定ミスがないか、左右対称部位の位置調整ミスがないか等チェックしていきます。またスタジオの動作が極端に重くなっていないかもチェックしましょう。大抵はギミックアイテムやグローアイテムの多用が原因ですが、フォルダの紐付けのし過ぎ等も重さに直結するようです。またコックピット内のキャラも露出撮影時以外は呼び出さないでおく方が良いでしょう。

完成、反省

完成後も、一晩寝て起きたら調整なんてことが何日か続くと思いますが、時間かけて良かったなくらいの出来には間違いなくなるでしょう。作り始めてゾーンに入ると、休日丸一日頑張ってしまうかもしれませんが、大分進みます。

時間さえあれば、それこそ小さいロボを変形させて胴体とヘッドオンさせるとか、ウェザリングを施すとか、ムーバブルフレームにするとか、タイムラインで動かすとか、いくらでも出来るんでしょうが、時は金なり。この記事自体もそうですが最大の敵は時間です。皆さんも自分の時間の許す限りの範囲でお楽しみ下さい。知り合いにも居るけどリモートワークの人、マジで羨ましい………。

でも撮影してナンボですから達成感があって楽しいんですよね。プラモデルと違ってゴミの始末もないし金もかからないし。

作ったのを撮ってスマホ用の待ち受けにしたりとかね。他人に覗かれて何それって言われたら不敵に笑って返す訳です(ニチャアエッチなゲームで作りましたと説明できないからなんだけどね

さて、講座なのかチュートリアルなのかようわからん記事になってしまいましたが、次回以降はもう少し的を絞って具体的なネタを披露できたらと思います。

ここまで読んで頂きありがとうございました。