はじめに

この記事は、私が2018年にコイカツと出会って以来の6年間を振り返るコラム記事である。コイカツ発売から5年後の2023年には開発会社だった旧イリュージョンが活動終了した。コイカツをめぐる一つの時代が終わったといえる。

今日までに私がコイカツの中で作り出してきた作品とそれをめぐる懊悩を一つの記事にまとめることで、「SD製作者としての山之民」を総括したい。いわば回顧録である。

この記事を書き始めた理由は2つある。1つめは私自身の過去の業績を冷静に見つめなおすためである。ここ数年の私はSD製作者とは言い難い。ほとんど新作SDを作成・公開しておらず、ひたすらうちの子を愛でる「うちの子勢」というのが実態である。SD製作者としての活動を始めてから6年が経過したいま、(今後同様の活動をコイカツで続けるか否かに関わらず)私自身の業績に一つの区切りをつけるべきではないかと考えたのである。

2つめはSD製作者の同胞に経験を共有するためである。五年史執筆を決めた時の私は「SD制作の袋小路」にあり、私自身の過去と現在地を明らかにしたいとかねてより考えていた。加えて、その営みを通じてほかのSD製作者の参考になることはないだろうかと考えたのが理由である。

2つめの理由からわかる通り、これは私の過去の業績を整理する内容だけではなく、当時の私の考え方や製作上の葛藤といった創作論的な内容も含まれる。楽しい話ばかりではないという点を予めご了承願いたい。

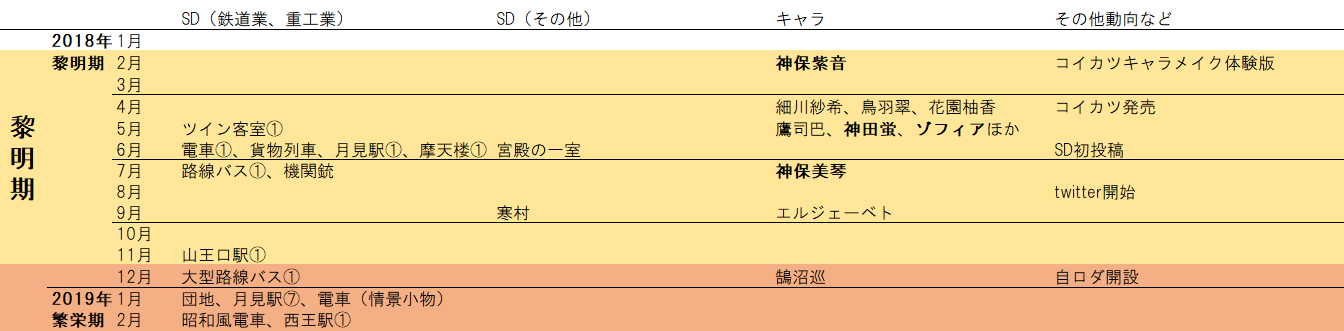

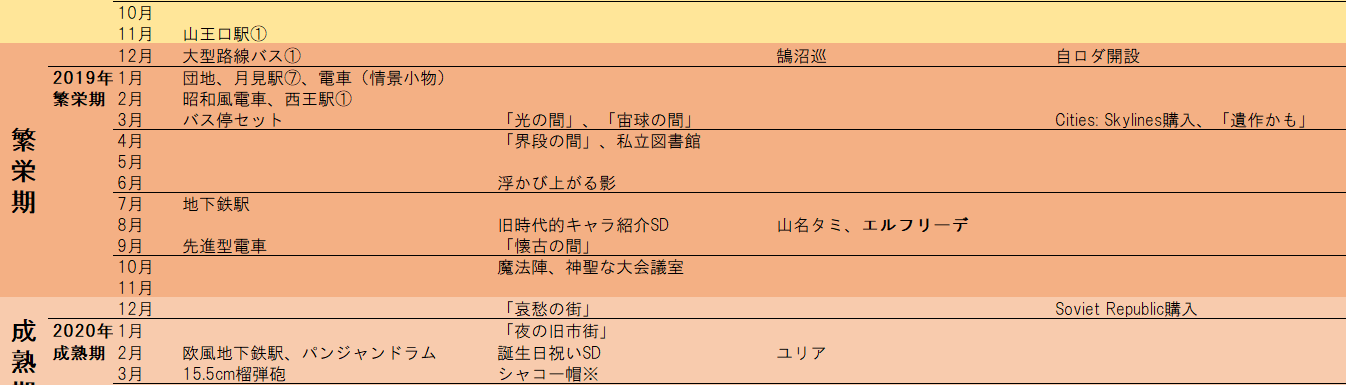

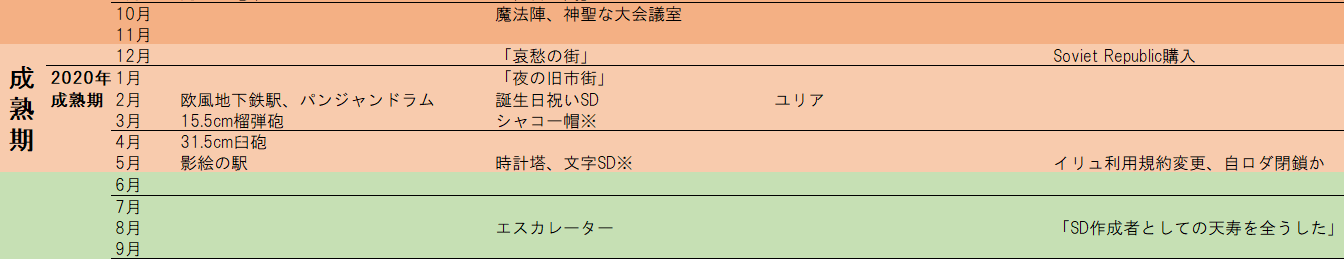

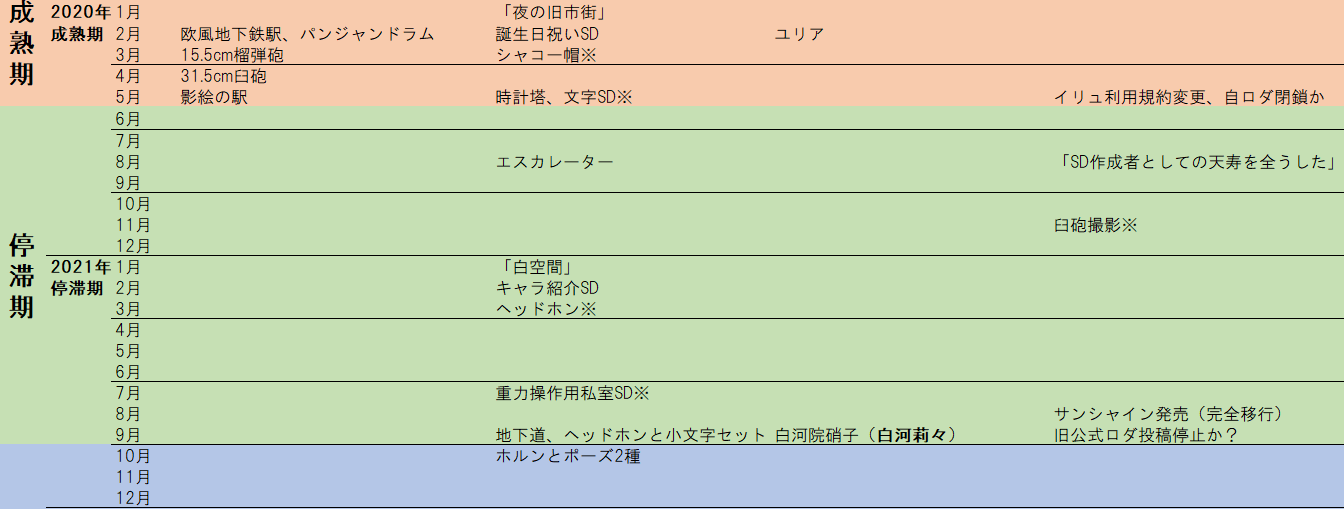

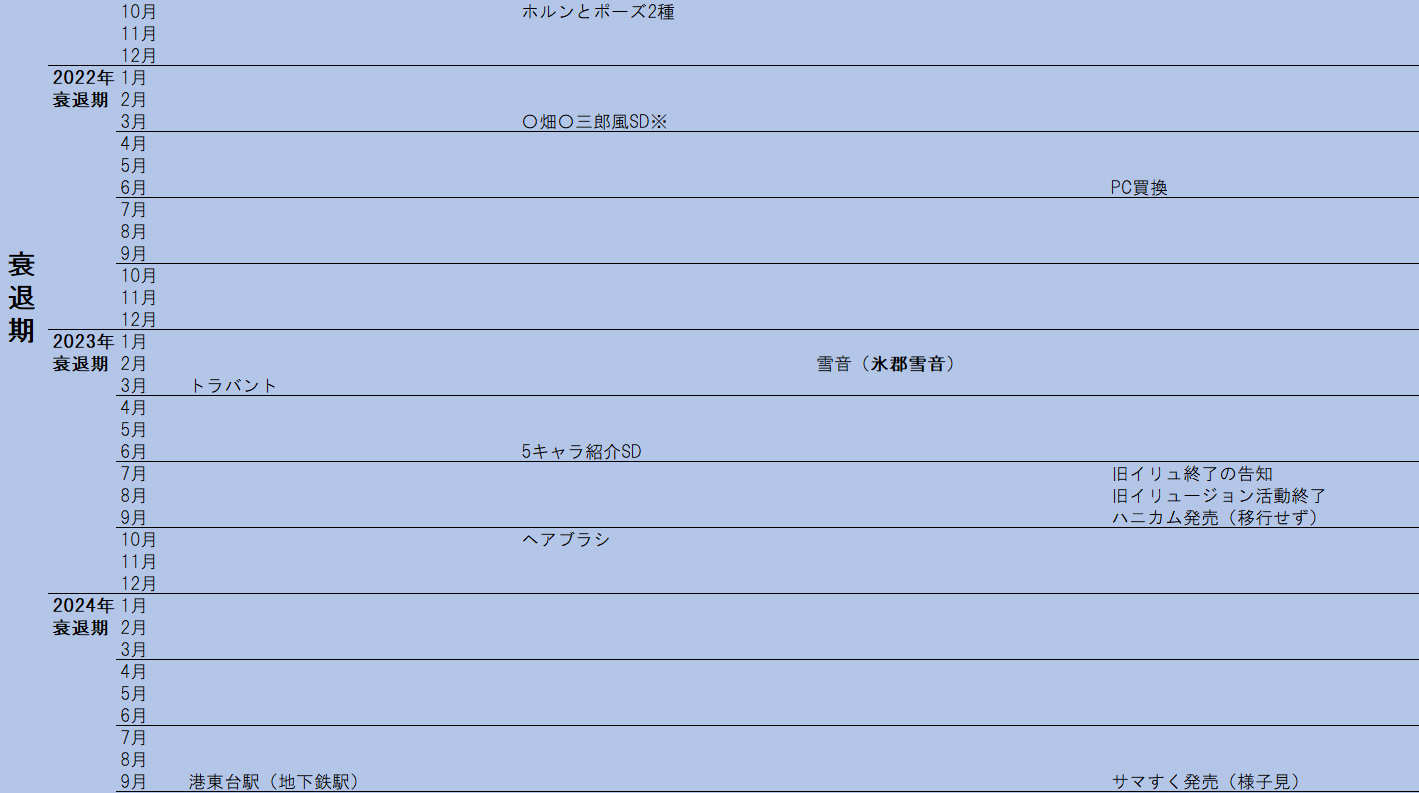

本記事は5章構成となっている。第1章はエネルギーに満ちた「黎明期」、第2章は黄金時代を築いた「繁栄期」、第3章は技術が高度に発達した「成熟期」、第4章は創作上の課題に直面した「停滞期」、第5章はSS撮影が中心となった現在の「衰退期」である。第1~3章は活発にSD製作を行っていた時期(2018~2020)であり、第4~5章は活動ペースが緩やかになった時期(2020~2024)である。

気になる箇所だけ読んでもいいが、できれば最初から読むことをお勧めする。当時をうかがい知れる画像を多数掲載しているので、画像に目を通すだけでも山民重工の6年間を俯瞰できるはずである。

この記事が、読者のみなさんにとって一つでも参考になるものであれば幸いである。

【注記】

(1)この記事を執筆した2024年10月現在、コイカツを始めてからすでに丸6年が経過しているが、社史の類は五年か十年刻みで刊行されることが多い。ネーミング的に五年史の方がキリがよかったので五年史としている。

(2)この記事で使用している画像は、原則として当時撮影されたSSをそのまま使用している。ただ画像数が多く、容量圧縮のため1つの画像にまとめたり、jpeg形式に変換したりしている点はご容赦願いたい。

(3)この記事では、私自身を呼称する際に「山の民」「山ノ民」「山乃民」「山之民」という表記が登場するが、いずれも正しい。左から順に、2018年、2019年、2020~2021年頃、2022年頃~2024年に使用されていた表記である。また、場面によっては比喩的に「山民重工」という呼称も使用する。

第1章 黎明期(2018) ~鉄道業の勃興~

2018年4月 コイカツ購入

2018年6月頃 「電車」「ツイン客室」「路線バス」などのSD投稿

2018年7月頃~ 「月見駅」建設事業 開始

2018年11月 「山王口駅ver1.0」 竣工

2018年は、私が最も活発にSD制作を行っていた時期と言っても過言ではない。知識やPCスペックは足りないがそれらを圧倒的な熱量でカバーし、今見ても驚くほど意欲的にSDを生み出していた。この時期のSDは、ある一つの財閥の事業に沿って作られていたため、以下におおよその設定を掲載する。もし興味があれば目を通してほしい。

花園(はなぞの)財閥は、大正~昭和初期に鉄道事業で興隆した財閥であり、現在は西急電鉄グループを中心に、建設業、重化学工業、金融業各社を傘下に収めている。次期当主と目されるのは、現当主の一人娘である花園柚香(はなぞのゆか)であり、西急電鉄の事業に対する発言力を次第に強めつつある。

西急電鉄(にしきゅうでんてつ)は、都心側の終点駅である東宿(とうじゅく)駅~西王(にしおう)駅までを結ぶ鉄道会社であり、大都市近郊から都心への通勤需要と沿線への観光需要を背景に成長してきた。グループ全体で言えば、鉄道以外にも路線バス、ホテル、百貨店、スーパーなどの事業を手がけている。

私が初めてSDをかつて存在した公式アップローダー(公式ロダ)に投稿したのは、2018年6月頃のことである。「電車」というSDだった。当時の私にはノウハウが全くなかったため、すでに公式ロダに投稿されていた他作者様の電車を見て刺激を受けながら作ったものである。それ以降、「ツイン客室」「路線バス」「摩天楼」「宮殿の一室」など様々なSDを投稿した。

余談だが、2番目の作品となった「ツイン客室」SDは、処女作「電車」SDよりも先に完成していた。インパクト重視で公開順序を変えたのである。

2018年当時は「あるものは何でも使う」というスタンスで、使えそうなパーツがあれば基本図形であろうと公式アイテムであろうとごちゃまぜでSDに組み込んでいた。これは当時の私がアイテムやライトの性質を理解していなかったことも一因だが、何より当時のコイカツスタジオがそれでも違和感のない環境であったことも大きかった。当初は寸法もまったく気にせず、オリキャラをものさしに目分量でアイテムを作っていた。このように自由な発想でSDを作ることができたのは、スタジオに触れ始めて間もない時期だったからこそであろう。

なお、最初期の私が使っていた基本図形は、「キャラ」ではなく「通常」メインだった。のちに影の性質の違いに気付いてからは「キャラ」メインに変わっていく。さらに基本図形の柄(模様)も多用していたが、のちにSDのロード時間を気にするようになってからは使用頻度が落ちた。

また、ここでは詳述しないが、2018年は数多くのオリキャラが生み出された時期でもある。現在も「うちの子」代表格として生き残っている主要キャラ7名(年表で太字となっているキャラ)のうち、実に4名がこの時期に生まれたキャラである。

同年7月には「月見駅」v1.0を投稿し、8月にはtwitter上での活動を開始する。月見駅は翌年1月頃まで断続的に拡張改良(駅前開発)が続けられた。ここまで一つのSDにこだわって改良を続けたのは、当時の私に「SDを作れば欲しい景色が得られる」という確信めいたものがあったからではないかと考えている。

11月には、和風駅舎と和風の街並みが特徴の「山王口駅」が竣工した。このSDからは、随所に使われるパーツを読み解くと当時の柔軟な発想がよくわかる。和風家屋の壁を襖で作り、面格子をベンチで作り、まさに思い描いた風景を再現するためならば「何でも使う」という方針が鮮明に表れていた。

先述の「何でも使う」姿勢は、単に自由な発想だけでなく「SDの容量を可能な限り小さくしたい」というSD軽量化路線を反映したものでもあり、私のPCの低スペックを補うために永らく至上命題の位置を占めていた。2019年にはSDの容量を度外視したSDが登場し始め、2020年以降はSDの容量についての考え方が大きく変容していくこととなる。

まとめると、2018年の活動は電車、バス、駅など鉄道関連SDの作成が中心であった。

山民重工は花園財閥の鉄道事業の成長とともに始まったといえる。

第2章 繁栄期(2019) ~鉄道業・建設業の成熟~

2018年12月 「大型路線バスver1.0」 完成

2019年1月 「月見駅」 竣工

2019年2月 「西王駅」 竣工

2019年3~10月頃 「抽象空間」シリーズ

2019年4月 私立図書館 竣工

2019年7月 地下鉄駅 竣工

2019年9月 先進型電車 完成

第1節(2019):鉄道業の最盛期

2019年の鉄道業は、SD制作意欲と技術力が噛み合った黄金時代にあった(当時はそう思っていなかったが、その理由は「第2節(2019)」で後述する)。

2018年12月、私のSD作成は新たな段階に突入した。それまでは公式マップ・公式アイテムに存在しないものをゼロから作り上げるのが主であった。しかし、1年間で私のSD作成技術が向上するなか、以前作った作品題材で新たに作り直すことや、「構想はあったが技術力が伴わず作れなかったもの」を作ることが増えてきた。

繁栄期への転換点は、路線バスのリメイクである。

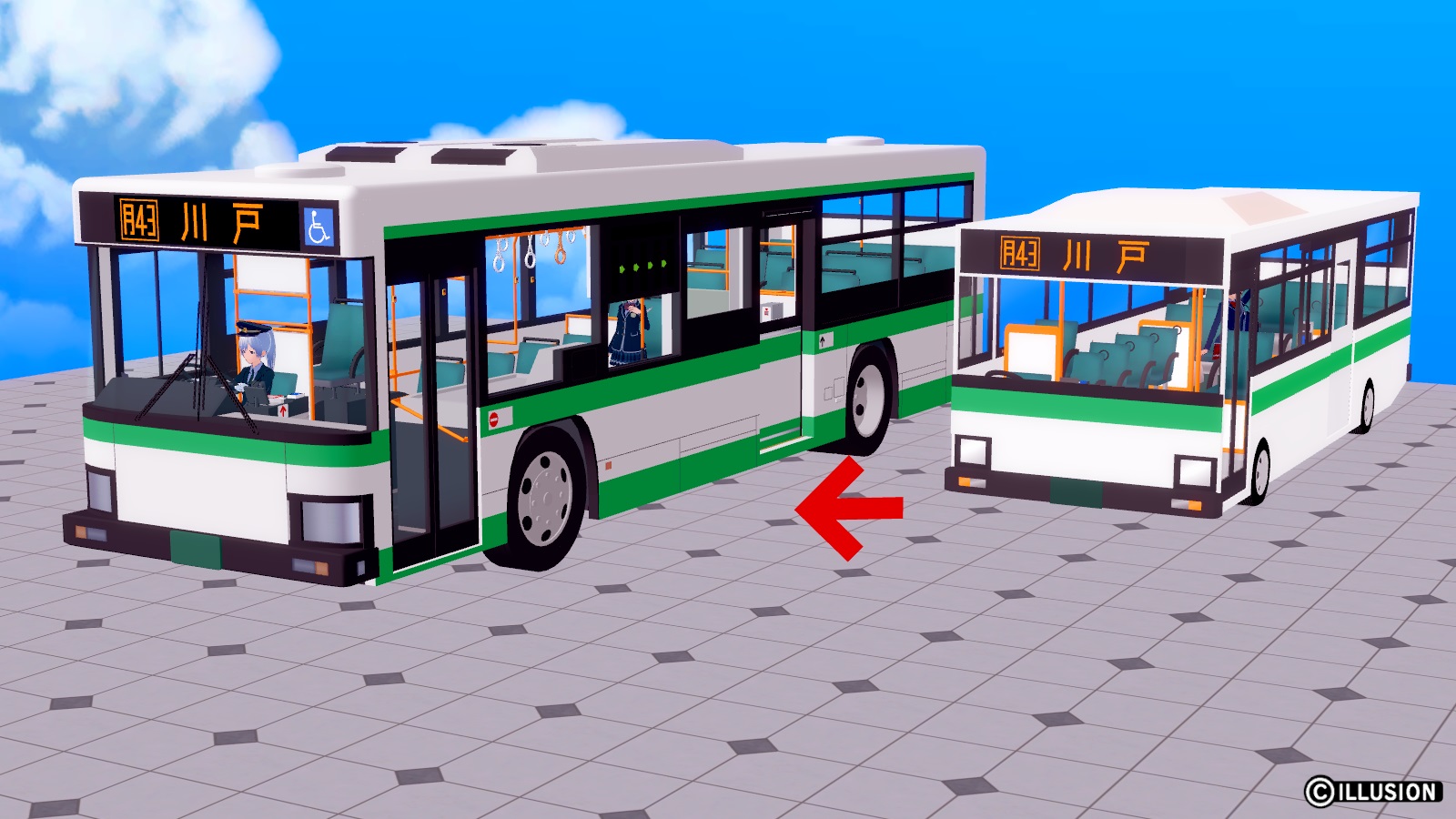

当時の私は、2018年7月に一度作成した路線バスSD(画像右)の作りの稚拙さに我慢できなくなっていた。そこで、「もっと現実的な構造と縮尺のバスが欲しい」と考えて作成したのが同年12月の「大型路線バス」SD(画像左)である。

半年間で技術力が大きく向上していたことが見て取れる。このバス作成以降、参考とする車両の寸法や資料写真など、作成にあたっての調査を入念に行うようになった。当時のSD公開先がコイカツ公式ロダ(現在は閉鎖)であったこともあり、公式に削除されないよう「参考にしつつも、完全再現ではなく意図的にオリジナリティを入れる」という手法も定着していた。実際に削除回避の効果があったかどうかは分からないが、オリジナリティを入れること自体が否応なしに想像力を掻き立てていた。

2019年2月には、鉄製の巨大アーチが特徴の「西王駅」が竣工する。駅舎はギリシャの神殿を意識した意匠となっており、ホームは欧州各国の駅を参考に設計している。一度は技術的な問題から断念したSDだが、アイテムをきれいに同心円状に配置する方法がコイカツ界隈で確立、周知されたことによって無事完成させることができた。

月見駅と西王駅の大きな違いは基本図形の使用率であろう。月見駅では基本図形を必要な部分にだけ使用していたのに対し、西王駅はアーチ、駅舎などかなりの部分が基本図形で作られている。

2019年7月の「地下鉄駅(山羽駅)」SDも同様だ。ホームドアはもちろん、点字ブロックの「点」を一つ一つ基本図形で作っている。その結果、当時の駅SDとしては驚異の6.88MBまでサイズが膨れ上がっている(同時期の西王駅は3.54MB)。さらに、床のタイルはキャラと基本図形の影を落とす材質を使用している。

この時期の鉄道・重工業SDに共通していることは、いずれも大量の基本図形を使用しつつ、適宜公式アイテムを組み合わせてSDを作っていることであろう。このことは、当時「基本図形があれば何でも作れる」という考え方が私の鉄道事業・重工業分野のSDにおいて深く浸透していたことの証左といえる。

一方でこの基本図形重視の考え方は、「より精密なSDを作りたい」という「精密化路線」と表裏一体となっており、のちに「SD容量をより小さくしたい」というSD軽量化路線と衝突することとなる。

第2節(2019):建設業への進出模索

2019年の鉄道業は確かに輝かしい繁栄を謳歌していたが、その背後からは大きな影が迫りつつあった。その影の名は、

「ネタ切れ」

である。

路線バスはリメイクを経て格段に品質が向上し、月見駅は拡張改良が完了、西王駅は念願かなって竣工、地下鉄駅(山羽駅)も竣工する…。このように鉄道業が発展、成熟する中で、鉄道業自体の伸びしろが急速に小さくなりつつあった。

(今思えばそこまで深刻な問題ではなかったのだが)当時の私は、「ネタ切れでいつSD製作者としての活動が終焉してもおかしくない」と考え、新分野への進出を模索し始めた。

新分野開拓のために、まず私が目を付けたのは建設業であった。2019年1月の団地SDはその先駆けであったが、このような現実風のマップ(特に住宅街)はSD軽量化路線と矛盾することもあって大きな流れとはならなかった。

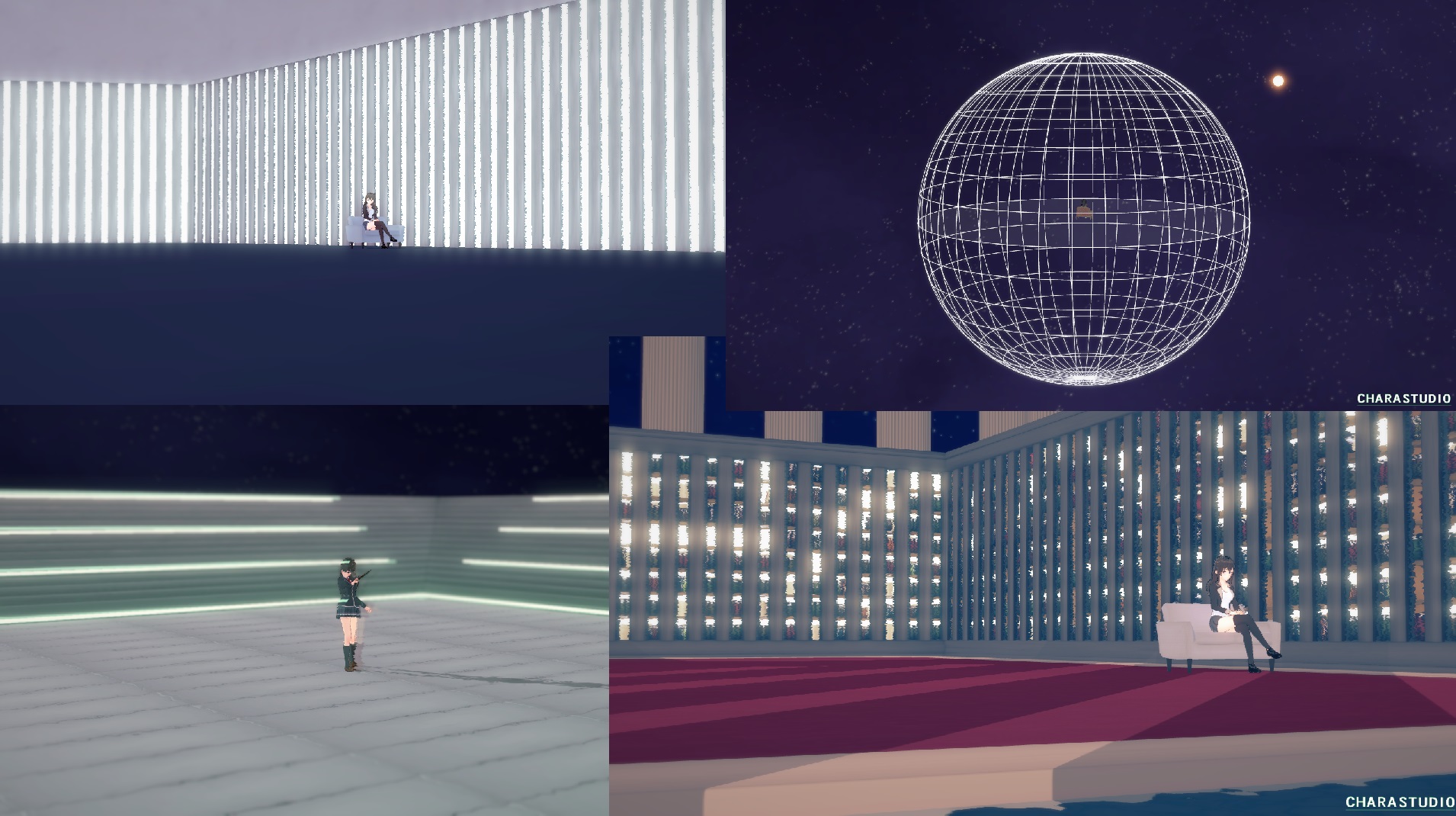

一つの時代を築いたのは、2019年3月から始まった「抽象空間シリーズ」である。このシリーズはテーマを決めて一つの空間をデザインするもので、全部で4つの作品がある。それぞれ「光の間」(左上)、「宙球の間」(右上)、「界段の間」(左下)、「懐古の間」(右下)といった名前が付いていた。

見た目のきれいな空間を建設しようとする試みは一定の成功を収めた。「抽象空間シリーズ」製作の一環で「私立図書館」(原文ママ)のような比較的良質かつ実用的なマップが出来上がるという思わぬ効果もあったためである。

しかし、建設業で美しい空間を作ろうとする試みも2019年内に下火となった。

ここまでに掲載したSDは、周辺の空間との関係が曖昧であることを除けば、基本的に構造上・空間上の整合性が取れた空間ばかりであることにお気づきであろうか。「空間上の整合性」を確保しつつ「一枚絵としての見栄え」を同時に確保することは案外難しいのである。当時の私は、一枚絵のSSで「映える」のは、極論すれば空間上の整合性を無視して特定位置からの見栄えに特化したSDであるとさえ考えていた。

なお、この空間整合性と見栄えの問題について、2024年10月現在の私の見解はもう少し穏健化している。

SDの軽量化を図りながら広大な空間を作ろうとすれば、空間の一部を切り取った際の情報密度が低くなるのは当然のことである。しかし、仮に軽量化を図るつもりがなかったとしても「空間上の整合性と一枚絵としての見栄えを両立した空間」を作るのは容易ではない、というのが現在の見解である。

2019年は、鉄道業に限って言えば技術向上と適度な意欲(熱量)に支えられた最盛期を謳歌していたが、一方でネタ切れに危機感を覚えて新分野への進出を模索、一定の成果を上げるも大きな課題に直面した1年であった。

技術力の向上に伴って目が肥え始め、自分が作ったSDに対して満足していられる期間がどんどん短くなっていく。SDを作ろうとすれば、「SD軽量化路線」VS「精密化路線」、「空間上の整合性」VS「一枚絵としての見栄え」といった様々な方針の間で板挟みとなる。葛藤が深まるなかで鉄道業、建設業ともに伸びしろが小さくなっていき「ネタ切れ」の影は日増しに大きくなる。

2019年末、このような矛盾が深まるなかで繫栄期は終わりを告げ、高度化した技術が妖しく華開く成熟期を迎えることとなる。

・「SD軽量化路線」:SDの容量をより小さく抑えることをよしとする。動作の軽快さ、快適性向上につながる。

・「精密化路線」:基本図形などでより精密なSDを作ることをよしとする。一枚絵としての見栄え向上につながる。

・「空間上の整合性」:現実でありえない配置や空間的な破綻を無くすこと。考慮すると見た目は地味になりやすい。

・「一枚絵としての見栄え」:特定位置からの見栄えをよくすること。考慮すると非現実的な空間となる場合がある。

第3章 成熟期(2020) ~重工業の本格化と爛熟~

2019年12月 「哀愁の街」

2020年2月 欧風地下鉄駅、パンジャンドラム、誕生日祝いSD

2020年3月 15.5cm榴弾砲

2020年4月 31.5cm臼砲

2020年5月 影絵の駅、時計塔

本章は、成熟期の作品を2つに分けて解説することで、当時の大幅路線転換と複数の作風が共存・融合する様子を描き出すことを目的としている。

第1節では「一枚絵としての見栄え」の追求のためのシンプルSDについて説明し、第2節では「精密化路線」に沿って本格化した重工業について説明していく。第3節では、シンプルSDと重工業、2つの流れが融合した成熟期の到達点について解説する。

第1節(2020):影絵の世界へ

繁栄期の終わりを告げたのは、「哀愁の街」という名のシンプルなSDだった。このSDは、「一枚絵としての見栄え」のために私がそれまで強固に維持してきた「空間上の整合性」を完全に放棄しているのが特徴である。近景の石畳と柵だけを作りこみ、遠景の街は小さな影絵で表現しているため、近景と遠景の間に空間上の整合性など微塵も存在しない。従来の作風からの一大転換点といえよう。

成熟期は、「一枚絵としての見栄え」の追求を至上命題として、「空間上の整合性」を放棄することから始まった。同時に、見栄え追求のために2年間で培った技術力を駆使してより精密なSDを作ろうとする「精密化路線」が主流となり、「SD軽量化路線」は存在感を失っていくこととなる。

成熟期のマップ製作も、従来とは異なる様相を呈していた。2020年2月に完成した「欧風地下鉄駅(Zionsplatz)」は、SD全体が基本図形で統一されたフラットな仕上がりとなっている。SSには写っていないが、基本図形がキャラライトを遮らないように線路側が完全な暗黒空間となっているのも特徴である。

ちなみに、この「基本図形がキャラライトを遮ってしまう問題」はのちの停滞期~衰退期に重大問題化し、かつてのような「空間的整合性を持ったマップ」が全く作られなくなる原因となる。この欧風地下鉄駅は、キャラライト問題の重大化を予感させるSDであった。

2月にはもう一つ、「誕生日祝い」SDというシンプルSDが作成されている。これはオリキャラの事実上の誕生日(設定上ではなく)を祝うために作成したSDであるが、文字を変えればいつでも使える汎用性の高さから同年の「ちかりん」生誕祭を祝う際にも使われた。

SSを見れば、これが特定位置からの見栄えに特化したSDであることは容易に想像できよう。少しでもカメラの位置が変われば大幅な破綻をきたす。「一枚絵としての見栄え」を追求する路線を採用したからこそ生まれたSDといえる。

2020年5月、「影絵の駅」SDが完成する。格子状の黒い窓を奥と手前に配置し、最奥の照明がそれらを「影絵」にしている。SS内の電車も「影絵」の書き割りである。

このようなSDが生まれた背景にあったのは「息切れ」である。

以前(繁栄期まで)のSD製作では「SD軽量化路線」と「空間上の整合性」を神聖視しており、一つのSDを作るのに相当神経をすり減らしていた。同時期(成熟期)の重工業部門は、後述するように「精密化路線」に沿ってディテールアップに勤しんでいた。

そのような細部までこだわるSD製作は当然ながら相応の意欲なしには困難なものである。黎明期~繁栄期はエネルギーに満ち溢れており問題なかったが、成熟期の末には「作りたいものがない。あったとしても意欲(熱量)が枯渇している」という苦い現実に直面していた。

「美しいSDを作りたい。ゼロから作るほどの体力は残っていないが、見栄えに特化した影絵なら…」

「影絵の駅」の背景にはそのような心理が存在していた。

いずれにせよ、一連の影絵SDとシンプルSDは「一枚絵としての見栄え」に特化したSD作りへの道を切り開いた点で大きな意味を持った。これは、第3節で後述する「時計塔」SDを作るうえで不可欠な発想だったからである。

第2節(2020):重工業の爛熟

成熟期の「精密化路線」が顕著に表れたのは重工業の分野であった。コイカツ界隈における重工業メーカー各社(各製作者様)の手掛ける内容は、自動車、戦車、銃火器、メカカツ等々、多岐にわたっている。

2020年当時の山民重工が手掛けていたのは、鉄道車両、バスといった車両製造業が中心であったが、いずれも鉄道業の成熟により新規開発の余地が無くなっていた。このとき注目したのが「火砲」の分野であった。

2020年2月の「パンジャンドラム」完成を経て、3月には「15.5cm榴弾砲」が完成する。旧公式ロダにすでに投稿されていた榴弾砲SDをじっくり観察してギミックを理解し、手本としながらそこに独自設計を盛り込むことで完成に至った。

上掲のSSは2020年当時に撮影したものである。この頃には、かつて黎明期に存在した「SDを作れば欲しい景色が得られる」という幻想が薄れ、単にSDを作るだけではなく撮影時の画面効果にもこだわるべきであるという考え方が強くなっていた。

したがって、成熟期~停滞期にかけてひねった撮影技法のSSが多数生み出されることとなった。このSSのざらついた質感は、そうした画面効果への関心の高まりを反映している。

榴弾砲完成からわずか1ヶ月後、2020年4月に「31.5cm臼砲」が完成する。2024年現在からみれば驚異的なペースであった。

この臼砲の特徴は何といってもパーツの複雑さである。ディテールアップのためにリベットの表現に力が入れられており、当時の「精密化路線」が最も顕著に表れたSDといえる。

※2020年11月(停滞期)撮影

この臼砲SDは2.01MBあり、当時の私のPCでは表示がカクカクになるほど「重い」SDであった。かつて主流であった「SD軽量化路線」が完全に過去のものとなったことを示している。

これらの火砲は成熟期を象徴するSDであると同時に、“軽”量化路線が主流だった山民重工を、名実ともに「”重”工業メーカー」たらしめたSDである。山民重工の重工業部門における技術水準が最も高まった時期(当社比)の”製品”と言ってもよい。

この火砲の分野での隆盛は、臼砲SDを境にあっけない幕切れを迎えることとなった。最大の原因は、火砲に対する知識不足と資料不足である。私は銃火器や火砲についての知識が豊富なわけではなく、単に火砲が好きなだけのド素人がネットで収集可能な資料画像をもとに作成していたにすぎない。以前の拙稿「【SD設計と寸法】スタジオでの「1m」とは」で論じたように実物を何度も観察することでディテールへの理解を深めることも困難であった。このような理由から、山民重工はわずか2門の火砲を開発しただけで火砲分野を撤退することとなる。成熟した技術と手法が行き場を失い、爛熟と衰退の兆しを見せつつあった。

だが、この火砲分野進出は無駄にならなかった。この火砲開発を通じて山民重工の技術は高い水準(当社比)に到達し、成熟期の最後を飾る時計塔SDの作成に必要な技術力を準備することとなったからである。

第3節(2020):時計塔という終着点

第1節では「影絵」をはじめとするシンプルSDについて、第2節では火砲を代表とする重工業の本格化について説明してきた。本節では、この2つの流れが融合することで生まれた「時計塔」SDについて解説する。

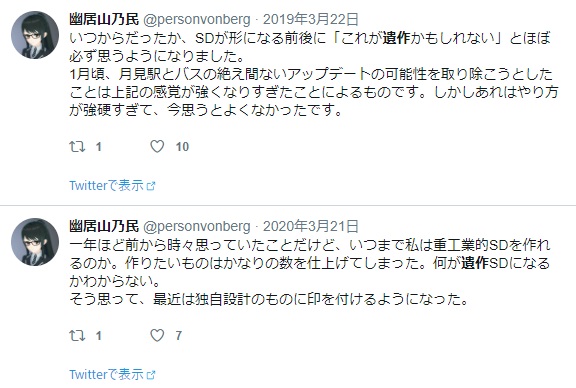

2020年5月下旬の旧イリュージョンの利用規約改定騒動をきっかけに、当時の私はSD製作からの引退を視野に入れ始めた。まず第一に、2018年12月に開設した自前のアップローダー(自ロダ)を閉鎖した。第二に、それまでに作成したSDのうち旧公式ロダに投稿していなかったものを一挙に公開することとした。

そして第三に、幕引きにふさわしい最後のSDを作ろうと考えた。この時すでに「ネタ切れ」は現実のものとなり、SD製作のための意欲も枯渇していたため、「次に作るSDが遺作になるかも」と本気で考えていたのである。

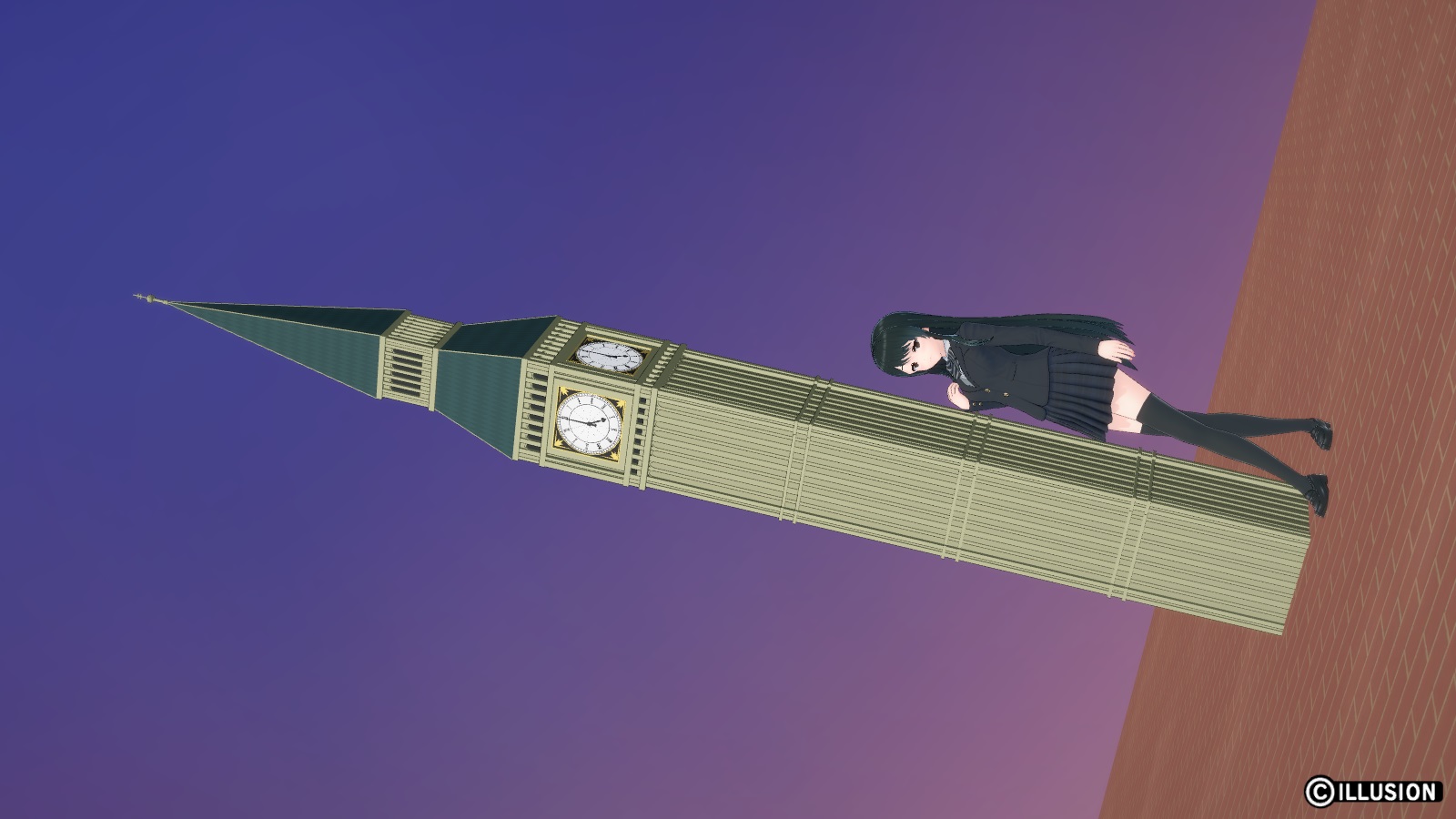

「幕引きにふさわしい壮麗なSDを作る」。そう決めたのは5月20日のことだった。その日から始まった時計塔の作成は、成熟期の2つの作風が融合した集大成ともいえる特徴を持っていた。1つめは「ミニチュアサイズ」、2つめは「基本図形によるディテール感」である。

1つめの「ミニチュアサイズ」については以下の画像を見れば明らかである。一見巨大建築に見える時計塔が、実際には人間2~3人分程度の高さしかないことがわかる。この縮尺は、第1節で説明した通り「空間上の整合性」を無視して「一枚絵としての見栄え」を優先する路線が生み出したものである。

2つめの「ディテール感」は「ミニチュアサイズ」であることと連動している。ミニチュアサイズの時計塔に細かいパーツをひたすら付け足すことでディテールと陰影が表現されていることがわかる。これは、火砲のディテール表現に腐心した「精密化路線」が共存していたからこそなしえた表現である。

もし私がこの時「空間上の整合性」を重視していたら? もし「SD軽量化路線」が未だ主流だったら? …この時計塔SDは生まれなかったかもしれない。

2020年5月30日、以上のような経緯と背景をもって完成した「時計塔」SDが、旧公式ロダに公開された。

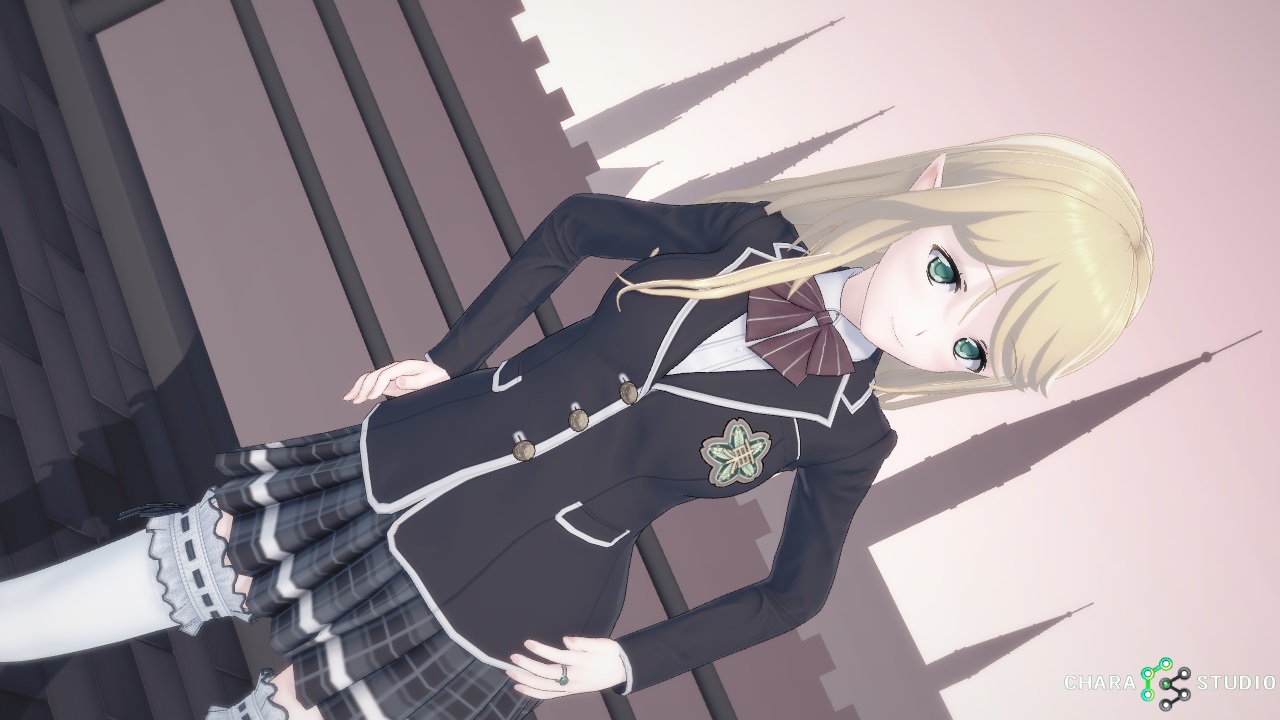

SD内で時計塔とともに写っているのは、山民重工の始まりとともにあった花園財閥の令嬢、花園柚香である。花園氏は黎明期~成熟期までの山民重工を象徴する人物であり、2年半の黄金時代の終わりを象徴するようであった。

この時計塔の鐘は、成熟期のみならず「SD製作者山の民(山ノ民)」の前半生の終わりを告げた。

幸か不幸か、私の遺作とはならなかったのである。

第4章 停滞期(2020~2021) ~シンプルSDと矛盾の時代~

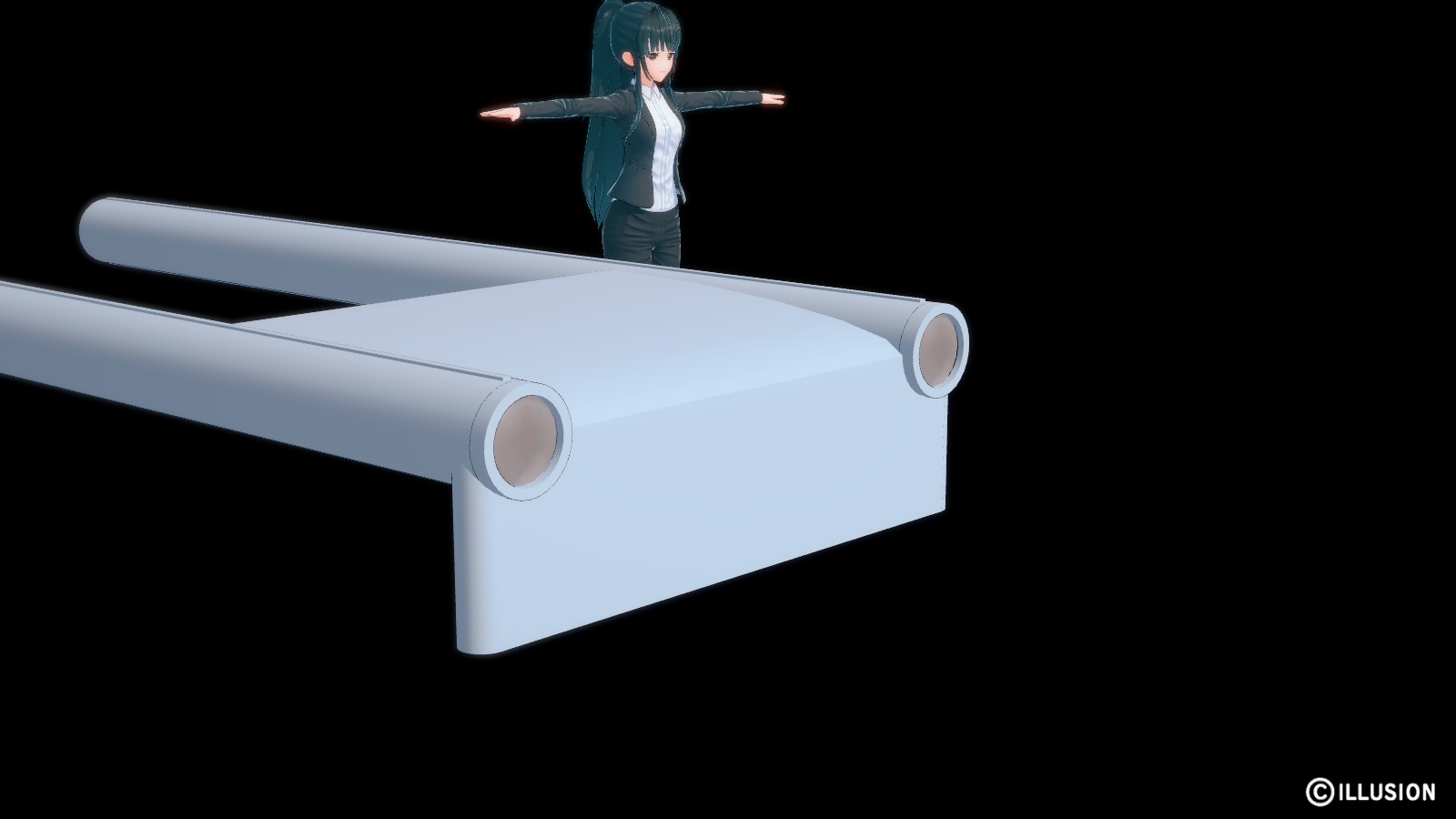

2020年8月 エスカレーター

2021年2月 キャラ紹介SD

2021年7月 重力操作用私室SD(仮称)

2021年9月 地下道、ヘッドホンと小文字セット

時計塔を最後にSD製作からは手を引き、まして公開など二度とするまい――。

そう考えていた時期が私にもあった。だが、コイカツからは離れられなかった。

2020年8月にはSD製作がゆるやかなペースで再開する。成熟期までに明らかとなった山積みの課題や矛盾を抱えながらの再出発であった。

再開後初のSDは「エスカレーター」SDである。

時計塔にみられた「一枚絵としての見栄え」と「精密化路線」がここでも健在であった。

しかし、この2つの路線が融合することによる矛盾、すなわち「基本図形がキャラライトを遮ってしまう問題」の存在もこの時に明らかとなる。この問題だけで記事が一つ書けてしまう内容なので詳しくは説明しないが、読んで字のごとく「キャラを照らすべきライトを基本図形が遮ってしまう」という問題である。

この問題は、「基本図形があれば何でも作れる」という従来の考え方と真っ向から衝突するものであった。新規マップの製作はほとんどストップし、これ以降はシンプルSDが中心となっていく。

年が明けて2021年2月、「キャラ紹介SD」が作成される。これはただの私見だが、拙作のシンプルSDの代表作である。

この頃には「一枚絵としての見栄え」を追求する路線が一つのスタイルとして定着し、シンプルSDでも良作が生まれるようになっていた。

2021年3月、2つの動きがあった。1つは、オリキャラである神保紫音の(設定上の)誕生日を祝うためのヘッドホンの作成である。これは停滞期最後のSDで使用されることとなる。

もう1つは自動車の製造構想である。しかし工業力と創作意欲の低下が著しく、この時は残念ながら頓挫した。この構想が実現するまで、あと2年を要することとなる。

2021年6~7月頃、「一枚絵としての見栄え」追求が極まり異色作が生まれた。これは公開等を経ていない無名のSDだが、仮に「重力操作用私室SD」と呼ぶ。その名の通り、髪FKの操作を省略するため、部屋ごと90度傾けて髪を「重力で」整えたSDである。

実際には画面の向かって右側が「上」となっており、カメラの角度調整でごく普通の部屋のように見せている。私はこのような技法を「重力FK」「重力操作FK」などと呼んでいる。髪だけでなくスカートのFKを操作する際にも応用可能な技法である。

本記事では詳述しないが、停滞期は撮影技法のめざましい発展と多様化が見られた時期であった。新たな画面効果の開拓への積極性は、今日みてもまぶしいものがある。

2021年8月、コイカツ続編の「コイカツサンシャイン」(以下、サンシャイン)が発売された。私はそれまでのコイカツから原則撤退し、サンシャインへ完全移行することとした。

同年9月頃には、コイカツ公式ロダ(以下、旧公式ロダ)が新規投稿の受付を9月末をもって停止するとの発表がなされた。この発表は私にとって「それまでの活動の中心が無くなる」ことを意味していた。旧公式ロダに別れを告げるために私が投稿したのが「ヘッドホンと小文字セット」SDである。

このSDはコイカツにおける私の最後の作品であると同時に、旧公式ロダに投稿された正真正銘「最後」のSDであった。

画像に移っているヘッドホンは、先述したオリキャラの誕生日祝いとして作成したものである。成熟期に急発達した重工業は完全に姿を消しており、工業力はこの小さなヘッドホンにわずかに注がれるのみとなっていた。

その代わり主流となったのはデザイン重視のシンプル路線であった。「キャラ紹介SD」のみならず「ヘッドホンと小文字セット」にも独自の小文字セットが使用されていた。力を注ぐ場所が成熟期までとは大きく変わっていたことがよくわかる。

ここまで3年半続いてきた「旧公式ロダを中心としたSD製作活動」は、旧公式ロダの閉鎖をもって終焉を迎えた。これを境にゆるやかな下降線を描いていた「停滞期」は幕を閉じた。SD製作活動の縮小はもはや覆い難い”現実“となり、今日まで続く長い「衰退期」へと滑落していく。

第5章 衰退期(2022~2024) ~夢の跡~

2021年10月 ホルンとポーズ2種

2022年3月 〇畑〇三郎風SD

2023年3月 トラバント

2024年9月 港東台駅(地下鉄駅)

停滞期が終わった時点で、私には大きく2つの可能性があった。1つは「コイカツ公式ロダ新規投稿受付停止とともに消滅する」、2つは「サンシャイン移行により創作意欲が復活する」である。

結論から言えばどちらにもならなかった。消滅することも復活することもなく、ただ細々と生き永らえてしまったのである。私の手元に残ったのは、昔日の栄光、旧式化しつつある技術とノウハウ、そして「うちの子」もといオリキャラであった。

ただ、生き永らえたこと自体は無駄ではなかった。「いま」の私でなければ作ることができなかったSDもあるからである。

第1節(2022):SD製作からSS撮影へ

サンシャイン移行後の最初のSDは「ホルンとポーズ2種」である。このSDは、旧公式ロダに投稿されていたSD内に含まれていたホルンを改変したものである。このSDは、サンシャインの公式ロダに投稿していた。

「他作者さんのSDを改変したもの」を私がSDとして投稿したのはこれが初めてであった。当時の私には、ホルンをゼロから作るだけの気力、発想力、集中力が残っていなかった。SD製作活動を始めて以降、この時ほど自分の無力を思い知ったことはない。しかし、必要とあらば他作者さんの作品に「学ぶ」きっかけとなるSDであった。

この「ホルンとポーズ2種」SDを投稿した2021年10月以降、2023年3月に後述する「トラバント」が登場するまで、実に1年以上にわたってサンシャインの公式ロダにSDを一切投稿しない期間が続くこととなる。

停滞期の時点ですでにSD製作ペースは低下し始めており「新SDを作るまで約3か月」程度だったが、衰退期にはさらに「新SDを作るまで半年~1年以上」まで製作ペースが下がり、現在に至る。なお、ここでいう「新SD」とは、以下の条件すべてを満たすSDのことである。

①(ロダ等に公開しうる程度の)独創性があるもの

②多少の汎用性があるもの

③作成に一定以上の継続的労力を要するもの

※2024年10月現在

注)「ホルンとポーズ2種」SDは他作者様のSDを改変したものであり、この基準に沿えば厳密には「新SD」とは言い難い。

2022年3月、オリキャラである紫音の誕生日の季節がやってきた。この頃には「紫音の誕生日には何かSDを作る」というのが慣習となり始めていた。この年に作ったのは「古〇任〇郎風SD」である。

余談だが、SSに写っている紫音は現在よりも目が大きい。当時の私のキャラ作風がよくわかるSSとなっている。

「新SD」の作成が滞る一方、この時期に増えたのが「キャラだけを撮影するSS」である。

同時に、キャラメイクで既存オリキャラの顔や衣装を修正する頻度が高まったこともあり、「オリキャラの新旧・差分比較SS」も急増した。(画像は2023年1月のもの)

SS内の文字が表現しているのは、衣装の色、「われらの美しい神保紫音」(いずれもドイツ語表記)といった汎用性皆無の内容である。公式ロダ投稿を目標としなくなったことには、このような需要皆無、汎用性皆無のSS・SDを気兼ねなく作成できるという利点も存在していた。

本節でたどってきたような「SD製作よりもSS撮影」のトレンドは2024年10月現在もなお継続している。今の私は「SD製作者」というよりも「SS撮影者」であり「うちの子愛好家」である。そして私もそれを楽しんでいる。

次節では、2023年以降に見られるようになった新たな動きについての現状分析を試みる。

第2節(2023):重工業の再建とその後

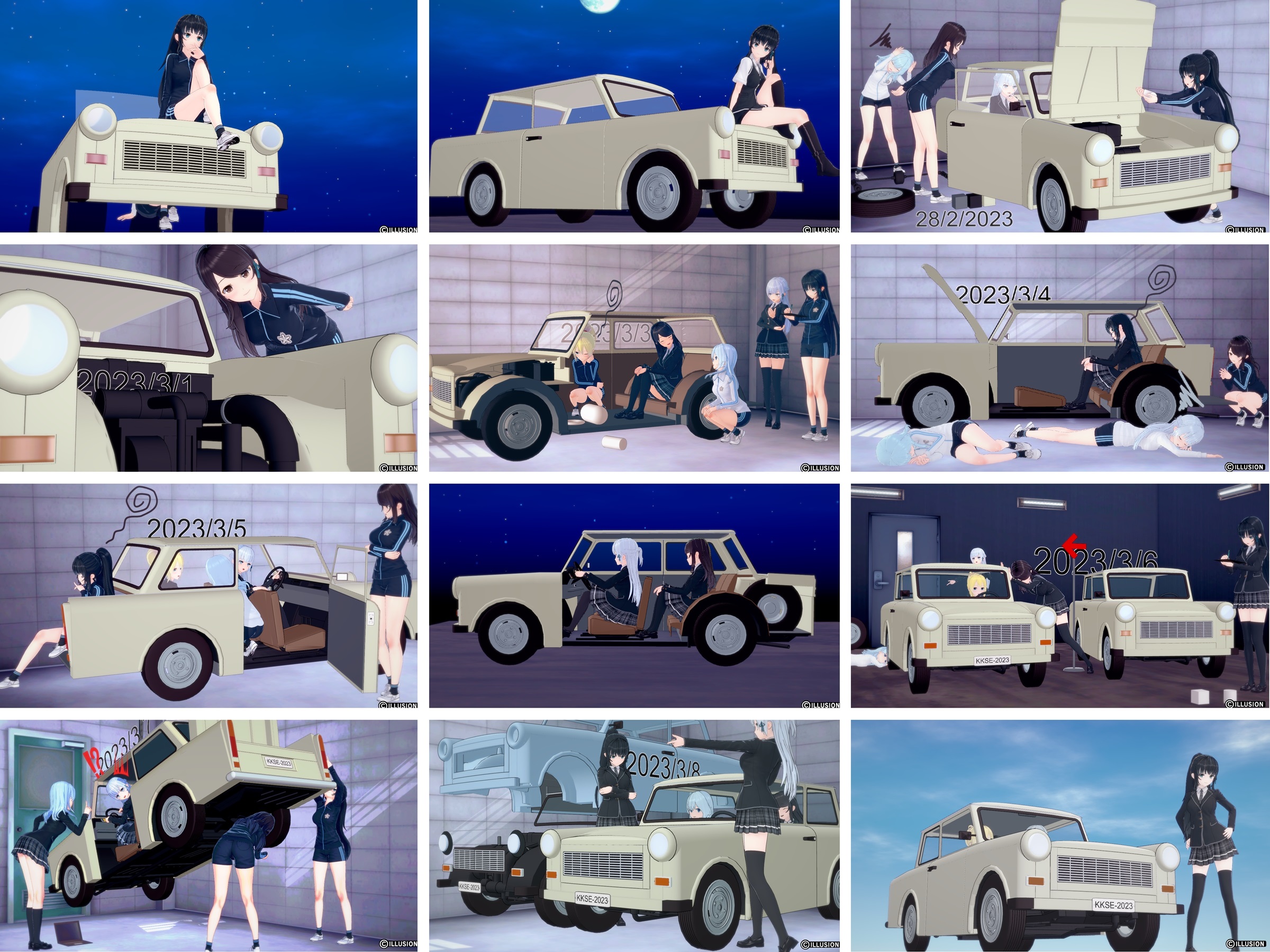

2023年3月、紫音の誕生日祝いとして作られたのが、旧東ドイツの大衆車「トラバント」(当時は「旧式乗用車」)である。2020年4月の臼砲以来およそ3年ぶりの重工業製品であると同時に、2021年3月の立案から2年越しの構想の実現でもあった。

2023年2月26日、紫音の誕生日に向けてトラバントの製造が開始された(最上段左)。以下の画像は、その日の作業が終わった時にキャラを配置して撮影していたSSをまとめたものである。

2023年3月10日、サンシャイン公式ロダに投稿(最下段右)するまでの2週間、連日どのような順序で製造していったかがよくわかる資料となっている。

特筆すべき点は、稚拙ながらエンジンを製造していることであろう(上から2段目左)。繁栄期の大型路線バスではそうした内部構造は省略しており、山民重工としては初の試みであった。

トラバントの製造を支えたのは、成熟期に培われた技術力ではない。むしろ、他作者さんが製造した数多くの自動車SDの存在であった。設計を観察して参考にするためのお手本にできただけでなく、先駆者の作品を観察することで刺激を受け、創作意欲が喚起された点が何よりも大きな支えとなった。また、公開後に実車に乗ったことのある方から助言をいただき、改良する際は参考になった。公開後に使ってくれる方が何人もいたことも励みとなった。

まさに、「トラバント」は「Trabant(ドイツ語で仲間、付随体などの意)」の存在によって生み出されたわけである。公式ロダに投稿する作者同士で創作意欲を高めあう相乗効果を見事に体現するSDであった。

仲間の存在が創作意欲を喚起する――。これを理解してから間もない2023年7月14日、旧イリュージョン活動終了の発表がコイカツ界隈、否、「イリュゲ界隈」に未だかつてない衝撃をもたらした。

8月4日、新ブランド「ILLGAMES(アイエルエルゲームス)」の活動開始と「ハニカム」発売が発表されると、界隈では安堵と困惑の声が渦巻いた(と私は認識している)。

発表から1か月後、2023年8月18日をもって旧イリュージョンは活動終了した。私がサンシャイン発売から終売までの2年間に公式ロダに投稿したのは、「ホルンとポーズ2種」「トラバント」ほか1つ、合計たった3つのSDだけであった。

2021年の旧公式ロダ閉鎖の際は別れを告げるべくSDを投稿するだけの体力が残っていたが、この時の「山民重工」は再建途上、いわば病み上がりの状態である。「SD製作者としては」ただ黙って見送ることしかできなかった。代わりに私は「SS撮影者として」旧イリュージョンとの最後の別れを告げることになった。

一つ一つ説明することはしないが、このSSは「旧イリュージョンへの感謝、別れ」と「ILLGAMES登場、ハニカム発売の祝い」、そしてそれに連なる様々な感情を一枚絵にぶつけたものである。

私はハニカムを(DLCのドルチェ含め)購入したし、そのキャラメイクの技術的革新、ライトの進歩などには目をみはるものがあったが、結局本格的に移行することはなかった。

サンシャインに残留したこの時、私はSD投稿先を完全に失う可能性があった。8月末、あんせさんが「公式ロダ閉鎖に伴う投稿先難民」の受け入れ先をコイカツインフォに作ると言ってくださったおかげで、今日でも活動が続けられている。

そして、コイカツインフォの拙稿「【SD設計と寸法】スタジオでの「1m」とは」は、このような「行くべきか行かざるべきか」という混乱の真っただ中に執筆・投稿された。2023年8月27日のことである。

旧イリュージョン活動終了の渦に呑み込まれる形での「山の民活動終了」は回避できた。混乱の後に戻ってきたのは、衰退期の穏やかな日々であった。『山民重工五年史』執筆の構想が出始めたのもこの頃であった。

2023年10月頃、コイカツインフォ内に「ヘアブラシ」「地下鉄駅出口風壁SD」などを投稿して以降、半年に1回程度という緩慢なペースで落ち着いている。ただ、何かに追われるでもなく気楽にゆったりと構えて、自分の気の向くままに活動する緩慢なスピード感が、私には大変心地よいのである。

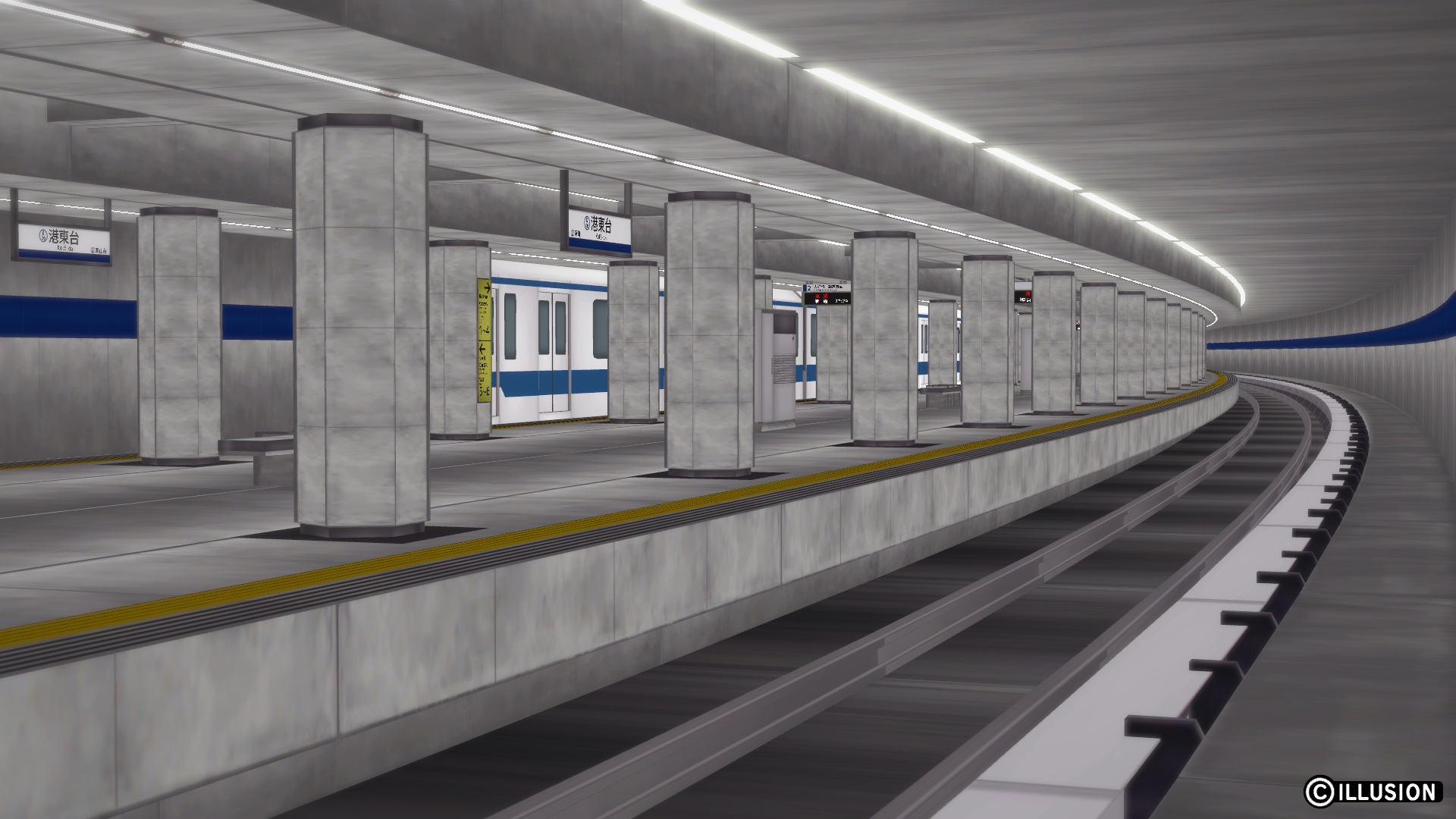

第3節(2024):鉄道業の近況

2024年8月、私にとってのマップ作成上の大問題を一挙に消し去るアイデアが浮かんだ。

突然だが、成熟期の第3章第1節で言及した「基本図形がキャラライトを遮ってしまう問題」を覚えておいでだろうか。その問題を含む様々な課題を解決できるかもしれない発想の転換が起こったのである。

「基本図形がキャラライトを遮るのが嫌ならば、マップには基本図形を”一切”使わなければいいのではないか」

「屋内のマップで、床にキャラの影が落ちる必要はないのではないか」

「床の反射光は、素材の色味で表現すればいいのではないか」

正解かどうかはともかく、実際にこれらを盛り込んだマップを作りたくなったのである。さらに、この時の私はあるソシャゲのマップの作りこみに感動し、創作意欲にあふれていた。要するに、創作意欲、技術力、問題解決の処方箋、これらが珍しく同時に揃っていたのである。

こうして生まれたのが、2024年9月に公開された「港東台駅(地下鉄駅)」である。

本格的な新駅建設は2019年7月以来、5年ぶりのことであった。

このSDの特徴は何といっても「カーブした地下鉄駅」であることだが、技術面で際立っているのが「駅自体には基本図形を一切使っていないこと(基本図形不使用)」である。

港東台駅における「基本図形不使用」は徹底している。床や壁、柱の大半は「ブロック壁2」を使用し、色の濃淡で反射光を表現している。駅名標や冷房機器、電光掲示板などといった設置物も、「ゴミ箱」「ロッカー」「机」などを素材としている。

さらに、黄色い案内表示などで色味を表現する際には「竹」を使用している。「竹」は色を変えられる素材でありつつ、キャラライトの影響下にない貴重なアイテムである(色を変えられるアイテムの大半がキャラライトの影響下にある)。

SD全体でキャラライトの影響を受けるのは電車だけであり、その中でも基本図形が使われているのは窓や台車といった限られた部分である。金属光沢を出すために、車体は「ロッカー」で出来ている。ロッカーは奥が深い素材である。

余談だが、ロッカーを使って「自然な金属光沢」を表現できるのはサンシャインスタジオの利点である。旧コイカツスタジオでは光沢が赤みを帯び、金属光沢と呼ぶには不自然な質感となるためだ。

「基本図形不使用」のような新たな手法が今後定着するかどうかは定かでないが、現時点で想定しうる「可能性の一つ」として書き留めておく。

第4節(2024):今後の展望

衰退期を振り返ると、旧イリュージョン活動終了という波乱はあったが、私の活動だけを見れば緩やかなペースで一定していたといえる。停滞期に発達したシンプルSDの技術と多様化した撮影技法は、衰退期の「SS撮影者」としての活動の基盤となった。SS撮影は今日の活動の中心であり、今後も活動に欠かせない分野となる。手軽さが命の分野ではあるが、新技法の開拓や、撮影にひと手間加えることにより分野としての新鮮さが保たれることであろう。

トラバントは、成熟期で途絶したと思われた重工業がまだ生き残っていることを印象付けた。今後は「基本図形を使う重工業」と「基本図形を使わない建設業」、2つの手法の住み分けが進む可能性もある。もっとも、過去にそうであったように重工業・建設業の先行きは不透明であり、過度な期待は禁物である。

港東台駅は、永らく沈黙を続けてきた「山民重工 鉄道事業部門」の再建を思わせるものであったが、こちらも先行きは決して明るくない。繁栄期に起こったネタ切れはコイカツの鉄道事業部門における宿命的課題であり、事業再建ののちに再度直面する可能性が高い。

むしろ、港東台駅が示しているのは「バニラのサンシャインでもまだ遊べる」ということであろう。無論、完成度の高いMODのマップなどと比較すれば見劣りすることこの上ないであろうが、意欲と技術が組み合わさればそれ相応のSDは作れる。何より、私は自分で作りたいのである。

昇った太陽はいずれ沈む。しかし、今日もなお我々の頭上で「太陽は輝いている」。

2年間の沈黙を破ったトラバントは「廃墟からの復活」を印象付けるものだった

あとがき

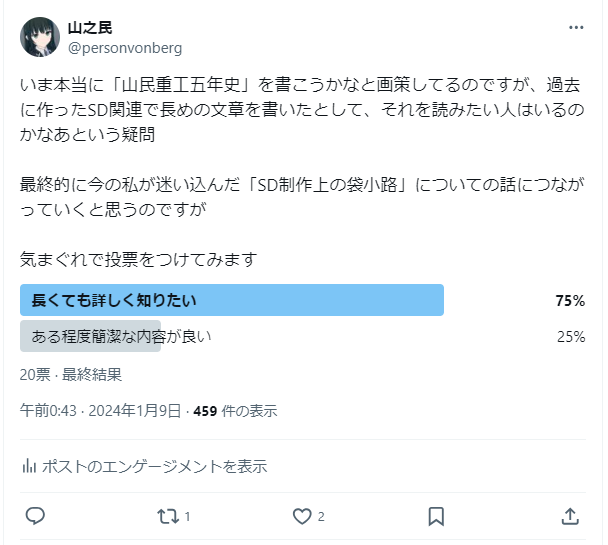

本記事が投稿されるまでの経緯と、現在の「界隈」が置かれた状況について簡潔に整理しておきたい。

『山民重工五年史』を最初に書こうと思ったのは昨年10月のことであった。今年1月に執筆方針についてのアンケートを旧twitter内で実施し、その結果に基づいて各時代について詳しく記述する方針が決定した。まさか約18,000字の大長編になるとは予想していなかったが。

その後「#コイカツ私の履歴書」というハッシュタグが界隈内に広まった際に、各章の冒頭に掲載している年表を作成した。

それから半年以上が経ち、9月から本格的な執筆が始まった。1月に執筆したのは第1章だけで、第2章以降は9~10月に急ピッチで執筆した。とりわけ書くのが大変だったのは第5章の衰退期だった。それ以前の部分は自分の中で評価が定まって「歴史」となっており、「当時の山民重工」についての歴史を書くだけでよかったからである。

しかし衰退期はまだ歴史となっていない。ここ2年は衰退に歯止めがかかったように見えるため「安定期」と区分することも考えたが、あと5年くらい経たなければ評価は定まらない。よって、ここ2年間に起こった事実を羅列する苦しい構成となった。

もし2028年に山民重工がまだ存続していれば「山民重工十年史」の構想が浮上するかもしれない。この衰退期の評価については十年史までの課題とする。

昨今の旧イリュゲ&ILL界隈では大きな地殻変動が起こっている。第一に、界隈の人口構成の多様性が大きく増した。

今日では、私のように旧イリュゲに残留する人たち、サマすくなどの新作とコイカツなどの旧作の両方をプレイする人たち、サマすくに完全移行した人たち、ハニカム&サマすくからの新規ユーザーなど、様々な層がいる。みな広い意味では「イリュゲ界隈」だが、その指し示す範囲は以前よりずっと広い。

第二に、SNS上での界隈コミュニティの分極化が進んでいる。かつては「twitter」「pixiv」などがコミュニティの中心であった。今日では、twitterが「X」となり、「X」の混乱から「Bluesky」などへの人口流出が進んでいる。既存の「X」コミュニティも活況を示しているし、新規の「Bluesky」コミュニティも賑わいを増しつつある。中にはBlueskyへ完全に移行した人もいる。

界隈が今後どうなるか、興味が尽きない。

最後に、この果てしなく長い文章を最後までお読みくださった読者の皆様に深く感謝申し上げる。一人のSD製作者の足跡を振り返った本記事が、皆様の今後の活動にとって少しでも参考になったならば幸いである。