はじめに

キャラメイクは製作者本人が満足できることが一番です!

キャラメイクでは再現レベル云々よりも製作者様の趣向や「好き」が入ることの方が重要と考えています。

ただ本記事はキャラ再現について書いたものであるため内容的に「再現度が~」という説明が入ります。

そのため必ずしも再現度が高いから良い、というわけではないということを強く申し上げたいと思います。

なによりこれを読んでいる皆様からすれば私自身が「下手」な部類に入り、

このような記事を書く資格がないとされる可能性も十分あります。

その場合は回れ右をしてもらえたらと思います。

ですが理論については根拠なき自信がありますので、

もしも読んでいただけるのであれば光栄の至りであります

この記事で分かること

- 自然にキャラ再現のレベルが上がる秘訣

- 似てないモデルでも突然アップデートできるようになるための秘訣

- キャラ再現の完成度が高い人とそうでない人との違い

- 自分は良い出来と思ってるキャラが人から似てないと言われてしまう理由

- 一晩経つと前日良い出来と思ったモデルに赤面する理由

- コイカツを始める前から出来は確定している理由

この記事の対象者

- キャラメイクをしていて基本的な操作ができる人

- ある程度調整して近づけることはできるがどこを直せばいいかイマイチわからない人

- 作ったキャラの出来について自己評価と他者評価が乖離している人

- Card Hustlerの冗長な駄文を読みたい人(←これすごく重要)

自己紹介

はじめましてCHことCard Hustlerと言います。

「CH=ちゃんねる」っていうイメージかもしれませんが、Card Hustlerの略なんですね。

Card Hustlerっていうのはカードのイカサマ師って意味ですが、

コイカツは関係なくて趣味のマジック関係ですから安心してください。

キャラカードの販売とかしてません。

脱線しました。それでは本題に移りましょう。

今でこそある程度は見てもらえるようなキャラを作れるようになりましたが、

もともとどーしようもないレベルのキャラを作っていました。

少なくとも今から見ると「なんでこんなゴ〇モデルを作っていたんだ?」という印象を抱くものでした。

そんな低いレベルにも関わらず「オレのモデル最高!!」と信じて疑わないで、

リア友に同意を迫るような痛い奴だった時期もります。

さらに酷いことには他の製作者様が作ったモデルと一緒に並べて「どれが一番いいと思う?」と聞いて回ったりしていました。

失礼千万なことを、と思いますがこれを通じて人の捉え方、つまりは認識というものを考えさせられました。

そこでこの記事では私が考えているキャラメイクにおける認識について書き連ねていきたいと思います。

ただ「キャラ再現」と言うからには私のキャラモデルのクオリティが高くないといけないわけなので、

私が出してるモデルを「そこまで…」と思う方にとってはあまり参考にならないかもしれません(^▽^;)

「なかなか悪くないじゃん」と思ってくださる方には何かしら学びがあってほしい、と思います。

今回解説するのは私、Card Hustlerなりのキャラメイク方法の考え方や具体的な手法の一部始終すべてとなります。

版権キャラのキャラメイクについてとなりますので、キャラ再現法と言ってもいいでしょう。

それでは興味を持たれた方はお読みいただけると幸いです。

本記事の構成

キャラメイクをする上で前提として理解しておいていただきたいことを解説し、

その後具体的な改善方法について解説します。

今回の第1弾では主にキャラメイクにおける私なりの考察がメインとなります。

具体的なキャラメイク手順とか調整方法とかは第3弾に譲りますので、

手っ取り早いやり方を知りたい方には面白くないかもしれません。

これに気づくだけでレベルアップ!「あること」とは?

これに気づければ、自然にキャラメイクのレベルが上がりますし、

私自身それまでのモデルを大幅にアップデートすることが出来ました!

さてこの「あること」とは・・・?

なーんだ当ったり前のことじゃんか。この記事読むのやめよっと。

と思った方、

ちょっとお待ちください!

本当の意味で「似てない」に気づけているのか、と考えたことはあるのでしょうか?

特にキャラメイクを雰囲気でやってます、という方は読み進めてほしいです。

ただしPixivとかでブックマーク数2000とか3000超えてる化け物様方は読まなくて結構です。(むしろ恥ずかしいから読まないで!)

「はぁ〜?」という声が聞こえてきそうですが、ちょっとこちらのSSを見てみてください。

このキャラは何のキャラか分かるでしょうか。

もちろん元キャラは分かりますよね?

どうですか、めっちゃ似てますよね?

再現度完璧ですよね?

なに?誰だこれ?だって!?

そりゃああの国民的美少女キャラのセイバーに決まってるじゃないですか!

なに?似てないだって?

なんだとゴラァ(# ゚Д゚)!!ぶっ〇すぞテメェッ!!

とまあ似てないですよねw

セイバーについて

Fateシリーズを代表する顔と思ってくれれば良いです。

©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC ©TYPE-MOON / FGO PROJECT

こちらが元キャラのセイバーです。参考にしたアニメ・フィギュアの画像の一部を出してみました。

まあ、全然違いますよね(;^ω^)

再現度完璧どころか再現度50%もいかないレベルなんじゃないんですかね、さっきの。

何のためにこのSSをお見せしたかと言いますと、

このキャラでいろいろ話せることがあるのです。

このセイバーはコイカツ始めたてに

セイバーとして完成させて半年間使い続けていたキャラなんですよ。

なぜ半年間も使い続けていたのでしょうか。

それはこのモデルを完全完璧な原作再現度MAXモデルだと思っていたからです。

大事なことなのでもう一回。

これが最高のセイバーだと思っていたのです!

いかがでしょうか?

信じられないでしょうか?

少なくとも今の私は信じられません!

信じる信じないは別として事実だけを捉えましょう。

全然似てないのに完璧なキャラとして捉えていたということは間違いありません。

つまり「似てない」に気づけていなかったわけです。

それでは「似てない」に気づいて修正したら、どんなキャラになったかというと

まあ悪くないですかね。

少なくとも最初に見せたセイバーよりは随分良くなったのではないでしょうか。

どの画像を参考にするか、である程度見た目に差が出てくるとは思っています。

ただこうして本家と見比べると「あれ違う」「これ違う」となることについても痛いほど理解しております。

その点は私の実力不足なだけですからご容赦ください。

一応人前に出せるレベルであると判断したうえで出しております。

「こんなレベルでこの記事を書くなんて許せん!」ということでありましたら・・・

恥ずかしいので回れ~右!

読まないで!(/ω\)イヤンとりあえずこれが「似てない」に気づき、修正を加えた結果です。

所要時間は2週間と少しといったところだったと思います。

ですからスキルが急に跳ね上がったとかそういうことはないはずです。

したがって「似てない」に気づいて調整したらキャラをレベルアップできるということになるでしょう。

ちなみに今はver4.05でこんな感じ。

もうちょい寄ったかなとは思ってるけど、真の完成はまだまだ先だな…

どうでしょうか。

「似てない」に気づく重要性はお分かりいただけたでしょうか。

いくらキャラメイクに時間をかけて取り組んでいても「似てない」に気づけなければ再現度は上がりません。

ですから自分のキャラを大幅アップデートしたいならば、「似てない」を見つけて修正していけばいいのです。

お分かりいただけたならもう私から伝えることはございませんので

あとはご自分の好きなようにキャラメイクをお楽しみください!

え?「本当の意味で『似てない』に気づけているのか」について解説がまだですって?

「似てない」に気づく重要性が分かればもう十分なのですが、

まだまだ私のお話に付き合いたい方にサービスすることにいたしますね(⋈◍>◡<◍)。✧♡

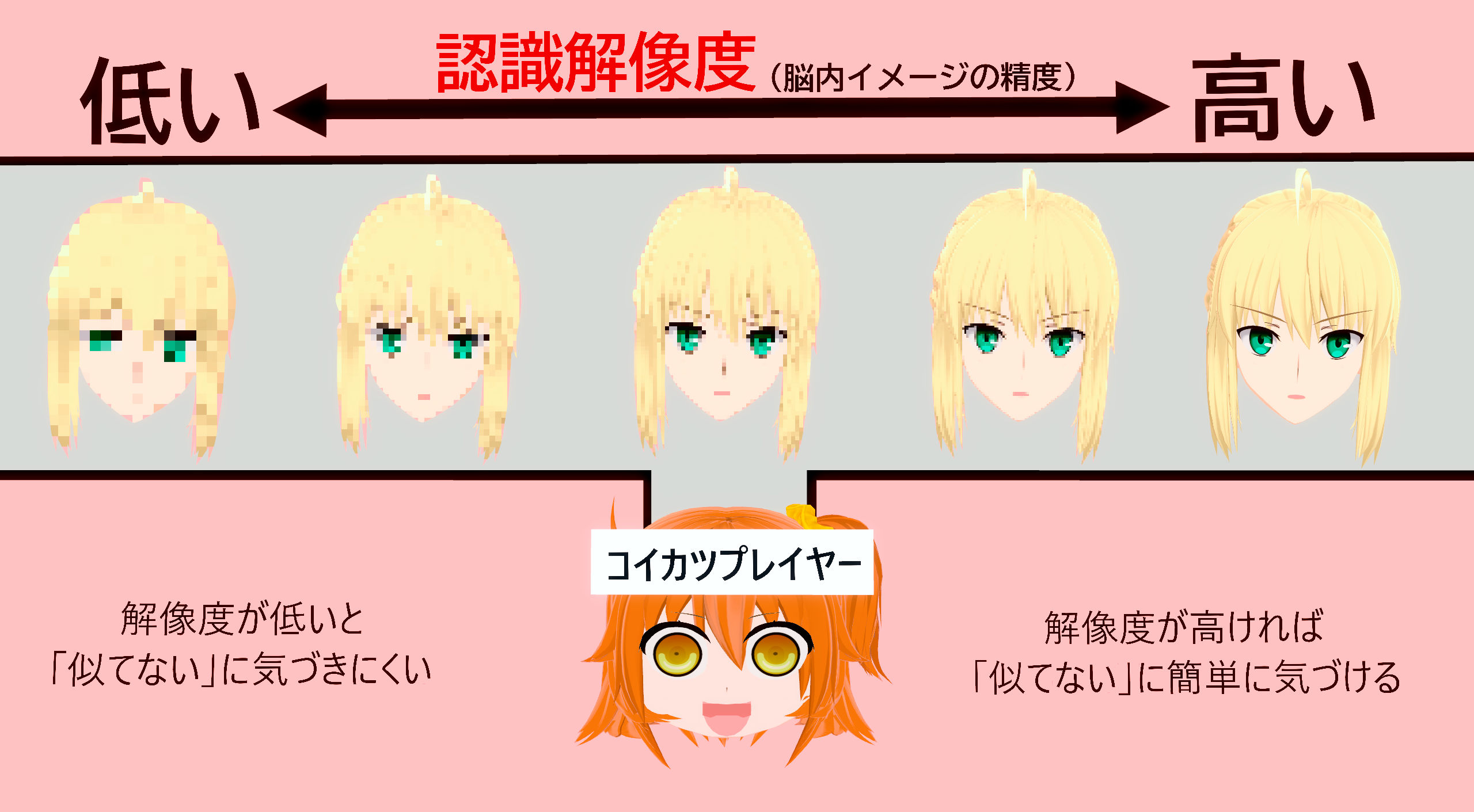

理論編1:再現度を上げるための本質 ~認識解像度~

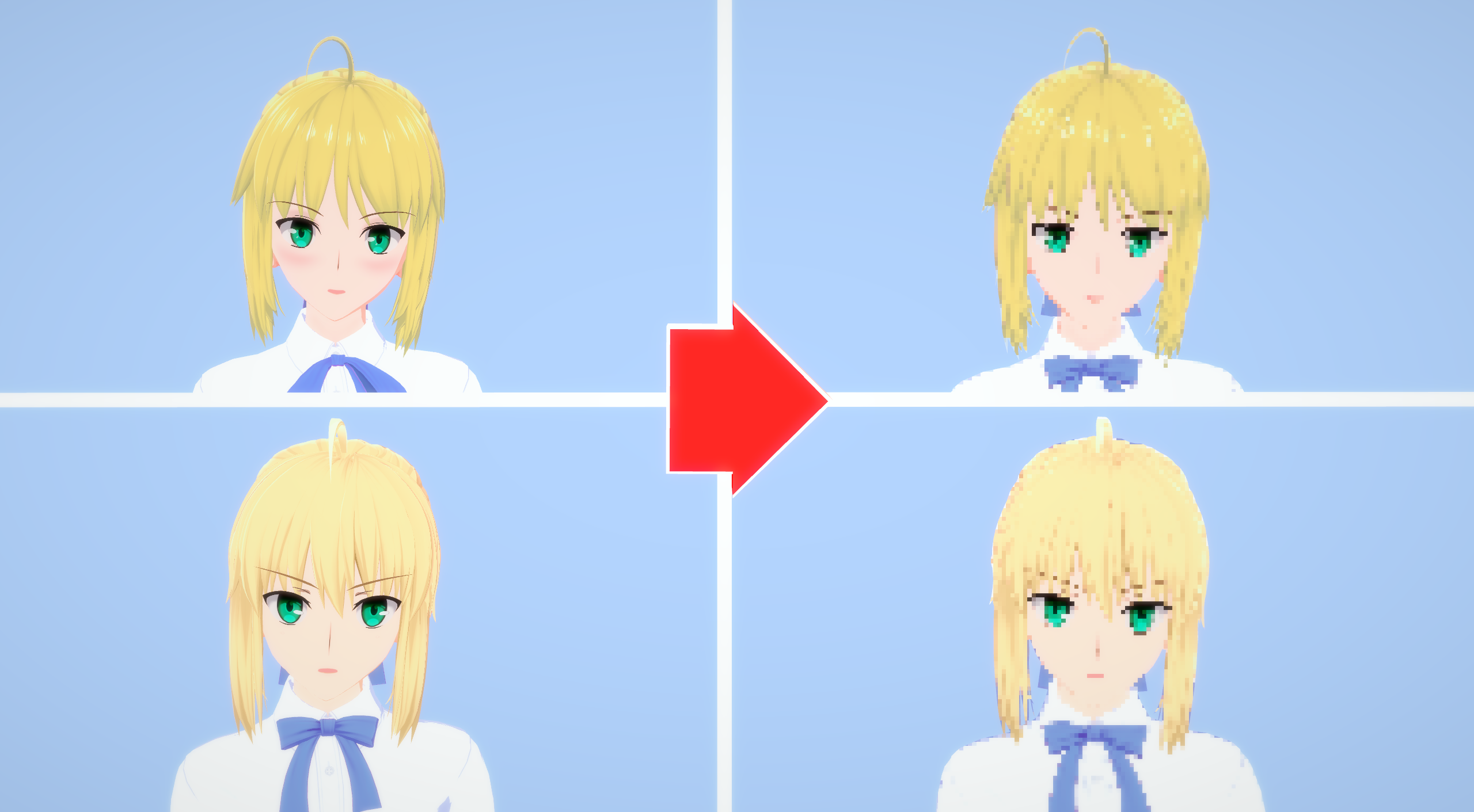

さてさてまた1枚のSSをご覧ください。

いかがでしょうか。

左側については上下で全然違う出来であることは分かると思います。

ですが右側はどうでしょうか、モザイクがかかっているため左ほどは大して違いが分からないと思います。

さらにもう一枚

随分と違いが分かりにくくなっているはずです。

髪色と髪型がなんか違う感じがするー、とかそんなもんだと思います。

このような状態でしたら「似てない」に気づくことはかなり困難でしょう。

「モザイクかかってるから当たり前じゃん」と思ったあなた! そうなんですよ!

モザイクかかったら違いが分からなくなるのは当たり前のことです。

でもこれがキャラメイクの時に頭の中で起きている現象だと言われたらどうでしょうか?

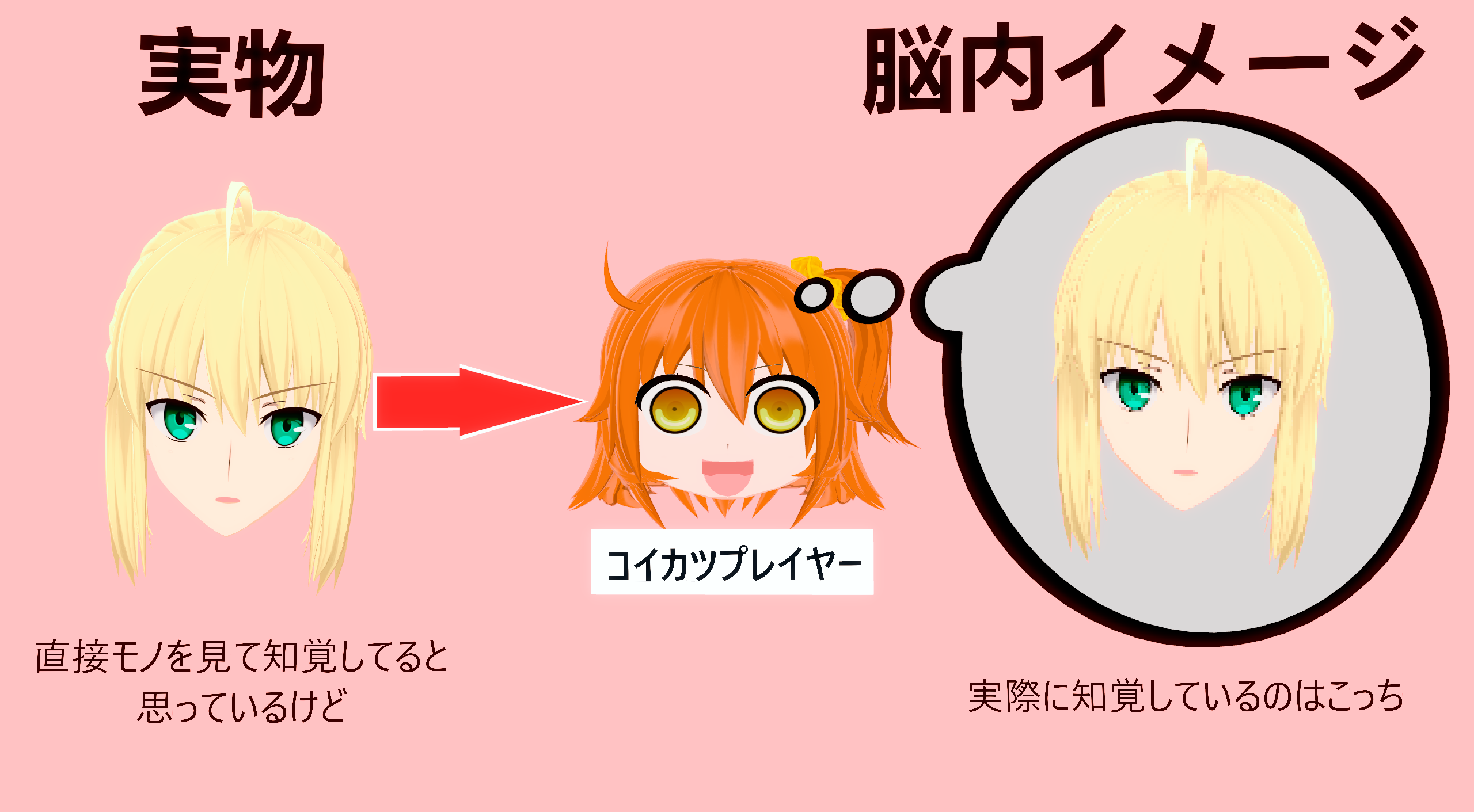

脳内イメージ 人の認識構造

まずは人の認識構造について説明します。

人がモノを見る時そのモノを直接知覚しているわけではなく、脳内でイメージ化したモノを見ているわけです。

つまり本当に知覚しているのは脳内イメージになります。

ですから参考にしている元絵を見ている時も

コイカツ画面のキャラを見ている時も

本当に見ているのは脳内イメージになるわけです。

実際モノを見る仕組みとして

「光が視神経を通じて信号として脳に伝達され、像として認識される」

ということはご存じかと思います。

ここではその認識の仕組みについて言及しているだけです。

なおこの構造はこの後解説する内容の前提になっています。

認識解像度

実際に人が知覚しているのは脳内イメージであるということは既に書いた通りです。

脳内イメージが知覚しているモノであるならば、

そのイメージの精度によって見方が変わるということも分かるかと思います。

この脳内イメージの精度を認識解像度と呼んでいます。

キャラメイクという前提なので厳密には視覚的認識の解像度となるかと思います。

解像度というのはどれだけ細かいところまで見れているかということを意味しますから

解像度が高い状態は本物に近く、低い状態は本物から遠ざかっている状態となります。

つまり視覚的認識の解像度というのは、元絵やキャラを見たときの脳内イメージが

どれだけ実際のモノと近しいかを表すものとなります。

ですから解像度によって「似てる」「似てない」と感じるレベルが変わりますし、

その精度がモザイクのかかっているようなレベルであれば「似てない」に気づきにくいということになるのです。

「理屈は分かるけど、でも納得いかないよ。」

「自分は元絵とコイカツキャラをありのままに見比べられているさ」

そんな声が聞こえてきそうです。

ところでこんな経験はありませんか?

「どこが違うのか分からないけどなんか違う」と感じる時。

元絵とコイカツモデルがなんとなく違うように感じるけどどこが違うのか分からないという状態です。

そしてある程度時間を置いて見直してみると「お、ここ違うやんけ」と修正箇所を見つけることができる、

そんなことが今までに無かったでしょうか。

他にも夜遅くまで頑張ってキャラを調整して「なかなか上手くできた!」となり、

翌朝再度キャラメイクをしようとしてコイカツを起動したらあんなに似ていると思ってたキャラが全然似てなかった!

とか。

これこそ視覚的認識の解像度が低い状態に陥っていた例です。

最後の例の場合、前日の夜は解像度が低くなって「似てない」の水準も低くなっていたと言うことが出来ます。

夜遅くまでキャラメイクをしてる中で感覚がマヒし、

再現度60%を「似ている」とする状態になっていたとすれば

コイカツで再現度60%に達したキャラを「上手くできた!」と捉えてしまうわけです。

本来なら違いが判るはずなのに判らなくなっていた、というのは間違いなく解像度が下がっています。

解像度が高ければどこが違うか指摘できますし、それに応じて修正できるはずです。

同じ人であってもコンディションによって解像度が変わるわけですから、いわんや他の人をや、ということになります。

解像度が低い人の例で挙げてみますと、

年配の人が「最近のアイドルたちってみんな同じ顔よね」と言うのに似てます。(厳密には少し違う気もしますが)

ファンからすれば全員まったく違う顔であっても、見る人によっては全部同じに見えて「似てない」に気づかないのです。

以上のように人それぞれ解像度には差があり、「似てない」にも差があるのです。

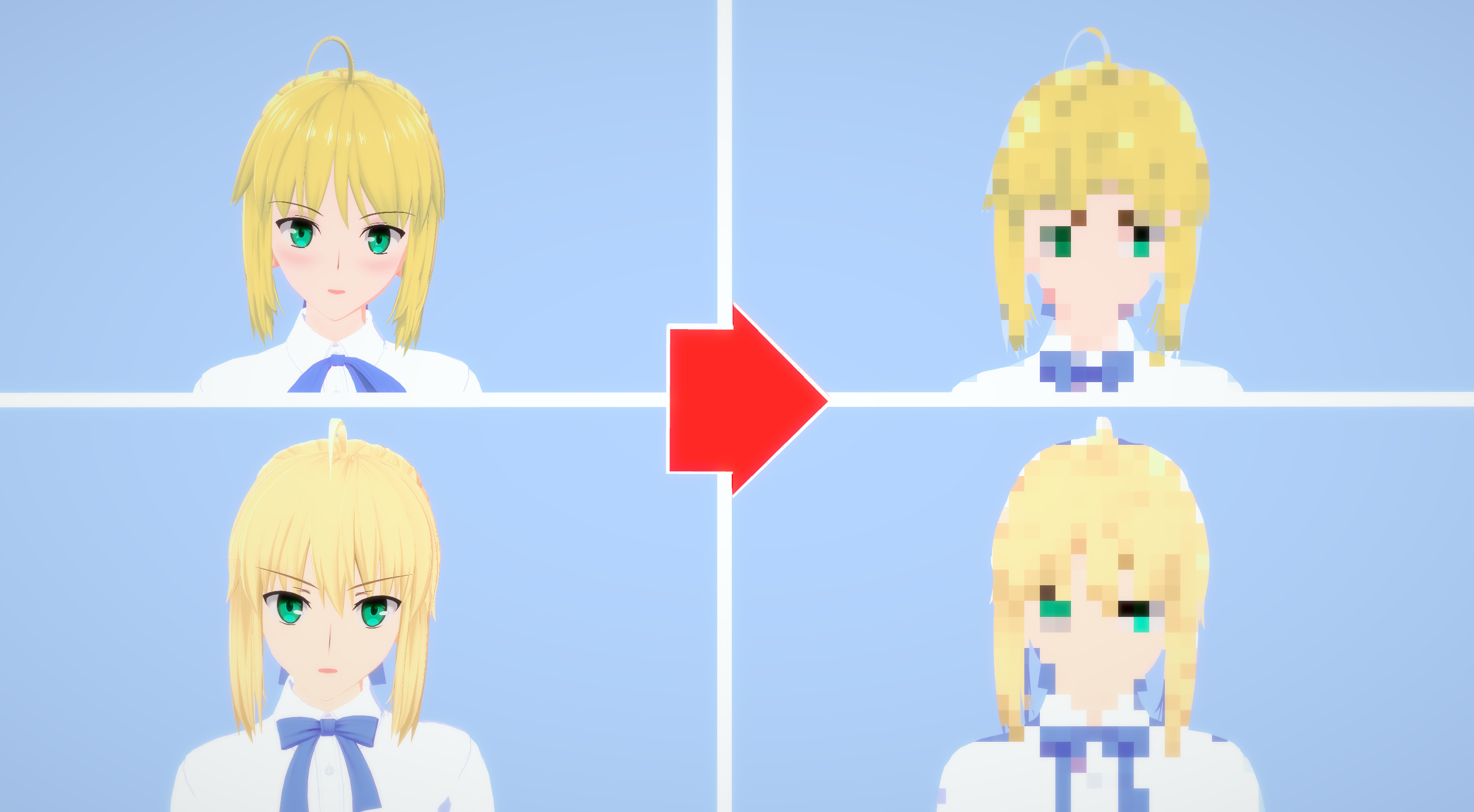

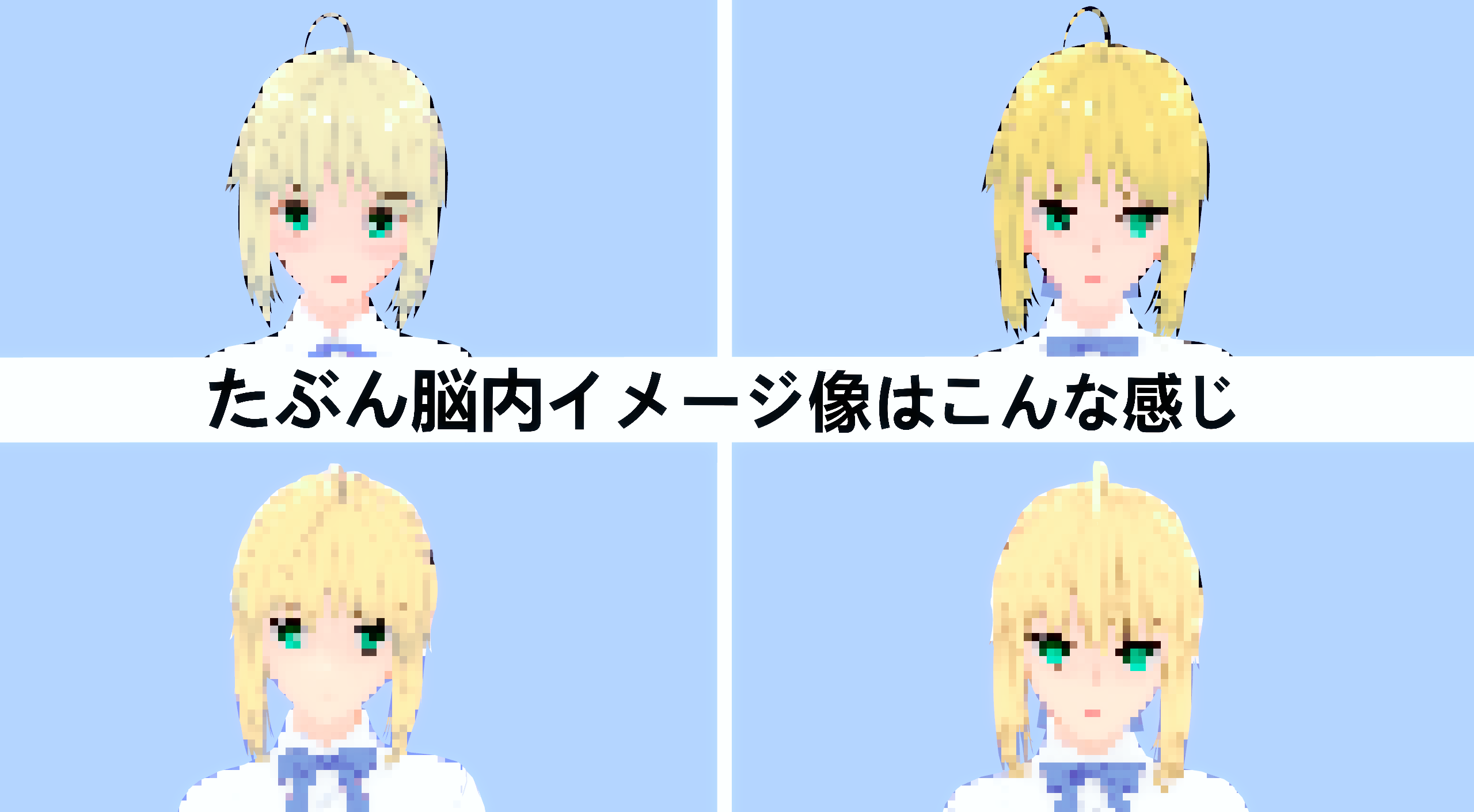

さてこちら2体のセイバーモデルを見てどう思うでしょうか。

私が修正を加えていた時の途中経過です。

人によってはすぐに違いが分かったりするかもしれませんが、

多くの方はさほど違いが判らないのではないでしょうか。

ですが私から見ると完全な別モデルとして見えています。

製作者だから、というのはあるわけですが、製作者だからこそ気づける細かな違いがあるということは

弄っているキャラに対する解像度が他の人よりも高い水準にあるわけです。(※元キャラの解像度とは別です)Twitterでコイカツの達人がキャラのBefore/After比較画像出すときがありますが、

私もパッと見ではわからないことがあります。

なぜなら私が彼らコイカツの達人レベルの解像度がないからです。

しつこく例を挙げましたがこれで

人によってキャラを見た際の解像度が異なる、ということが分かったかと思います。

本当にあった怖い話

まずはこちらのSSをご覧ください。

アニメ・漫画・ゲームに触れる人なら結構違うな、というのが分かるはずです。

コイカツをやっている人ならばなおさら分かることでしょう。

ただ目の色はほとんど同じなので見る人によっては分かりにくいかもしれません。

とはいえ特徴が同じだからといって全部同じ顔じゃんとまではいかないと思います。

ですが世の中にはいるのです。この4モデルを見て「何が違うの?」という人が

以前アニメ・漫画・ゲームに一切触れていない中年女性にこれと大体同じSSを見せてみたことがあります。

すると

「どこが違うの?全部同じ顔に見えるんだけど」

と言われてしまいました。

この方はモデルの違いに気づけなかったわけで、まさに解像度が低い状態になっているわけです。

この話は本当にあった話で、認識解像度が人によって異なるというのを示す良いケースだと考えています。

キャラメイク開始前から出来は確定している

基本的に「このキャラカードのクオリティめっちゃたけぇ!」と思う時、

その製作者様のカードって基本的にレベル高くありませんか?

それはキャラ再現がべらぼうに巧い人はありとあらゆる「似てない」に気づいてその都度修正ができるからです。

つまり認識解像度が高いのです。

もちろんいくら解像度が高くとも、それに伴うスキルがないと単なる眼高手低の状態で終わってしまいます。

ですが解像度の水準が高くないと再現度の基準も高くならないので、

いくらスキル・技術があったとしても結果的なクオリティに差が出てしまいます。

例えば、同じものを撮影したとしてもVHSビデオで見るのと8K動画で見るのとは画質が違うというのは分かると思います。

とある絵描きがあるものを写した画像を見ながら絵を描くとして

VHSビデオレベルの荒い画像を見ながら描くのと、

8K動画級の超精密な画像を見ながら描くのとどちらが再現度高まるでしょうか。

結果ははっきりしています。8K動画級の画像を見ながら描く方に決まっています。

細かいところまではっきり確認できますから再現度という一点から見れば間違いないでしょう。(「味」の良しあしは別として)

これがキャラメイクでも起きるわけです。

実際、解像度が低いとキャラメイクをいくら頑張っても大したレベルにはなりませんでした。(当時は結構頑張ったんですよ…)

したがってキャラ再現のためには認識解像度を高い状態に置くことがファーストステップとなります。

なぜなら自分の解像度以上のクオリティは作ることがまずできないからです。

ここまでの説明で私がなぜ「コイカツ起動前にはキャラの出来は決定している」と書いているのか分かったかと思います。

まとめ

以上のことからキャラ再現のレベルを高めたいならば

まずは認識解像度を上げて「似てない」に気づく。

そしてキャラメイクをするということになります。

もしも貴方が上手くできてないかもと思ったり、自己評価が他の人から受ける評価と異なる場合は

他の人が気づく「似てない」に気づけていない可能性があります。

少なくとも私はそうでした。

「なんとなくこうかな~、こうすれば似る気がする」なんてやってたら

明確な修正箇所を把握できていないので時間はかかって進みは遅いし、良い出来に仕上がりにくいはずです。

まずは正しく「似てない」に気づくこと!

調整はその後です。

認識解像度の重要性は分かった。

だがどうやって解像度を上げればよいのか?

至極まっとうな疑問だと思います。

その答えを探すために我々調査隊はアマゾンの奥地へと向か・・・う必要はありません。

これについては実践編の章で説明しますが、その前にキャラメイクの落とし穴について触れたいと思います。

理論編2:キャラメイクの罠 ~脳内イメージ融合~

認識解像度が高くないと「似てない」に気づけず、

キャラ再現のレベルを高めることが出来ないということは理解できたかと思います。

次にキャラメイクの罠について解説したいと思います。

これは自分だけキャラが似ていると思ってしまう理由であるとともに、

作ったキャラを後で見ると似てないと感じる現象の本質的原因です。

この章で「こんな低クオリティなのになぜ昨晩あんなに良い出来と思ったんだ!」という疑問も解決するはずです。

確かに先ほどまでは解像度という言葉で説明しましたし、間違いではないのですが正確というわけでもありません。

解像度が高い人であっても時には陥ってしまう落とし穴です。

この落とし穴とは・・・

今までに人がモノを見るとき実際には頭の中のイメージ像を見ているという話はしました。

脳内イメージ融合というのは頭の中にあるそれぞれ別のイメージ像を同じものとして認識してしまうことです。

脳内にてイメージ像が一つに融合してしまうので脳内イメージ融合と呼んでいます。(専門用語があるなら教えて!)

キャラメイク、特にキャラ再現ではコイカツモデルを元絵に寄せようとします。

この時脳内世界には、コイカツキャラのイメージ像と元絵のイメージ像が存在しています。

そしてメイキングは、コイカツキャラのイメージ像を元絵のイメージ像に寄せるということになります。

そこで脳内世界で寄せるためイメージ像が現実に先行して寄せられてしまう、という現象が起きるのです。

したがって現実にはさほど似ていない二つのキャラが、

脳内でイコール関係を結ぶのです。

これこそが一晩置くとあんなに上手く出来たと思ったキャラが全然ダメだった、という現象の根本的な理由となります。

とはいえコイカツのキャラが元絵とイコール関係を成立させたとしてもほとんどの場合

ひと眠りすることで冷静になるとイコール関係の呪縛から外れます。

ですが「完成したぞ!」と強く思うと場合によってはイコール関係が固定化されてしまいます。

外部から見ると「なんで似てないと気づかないのだろう」と思うレベルであったとしても

一度「完璧」と認めると未来永劫「完璧」として見えてしまうことがあるのです。

人間の先入観、思い込みというのは大変怖いものですよ。

本来あるべき認識とはズレてしまうのです。

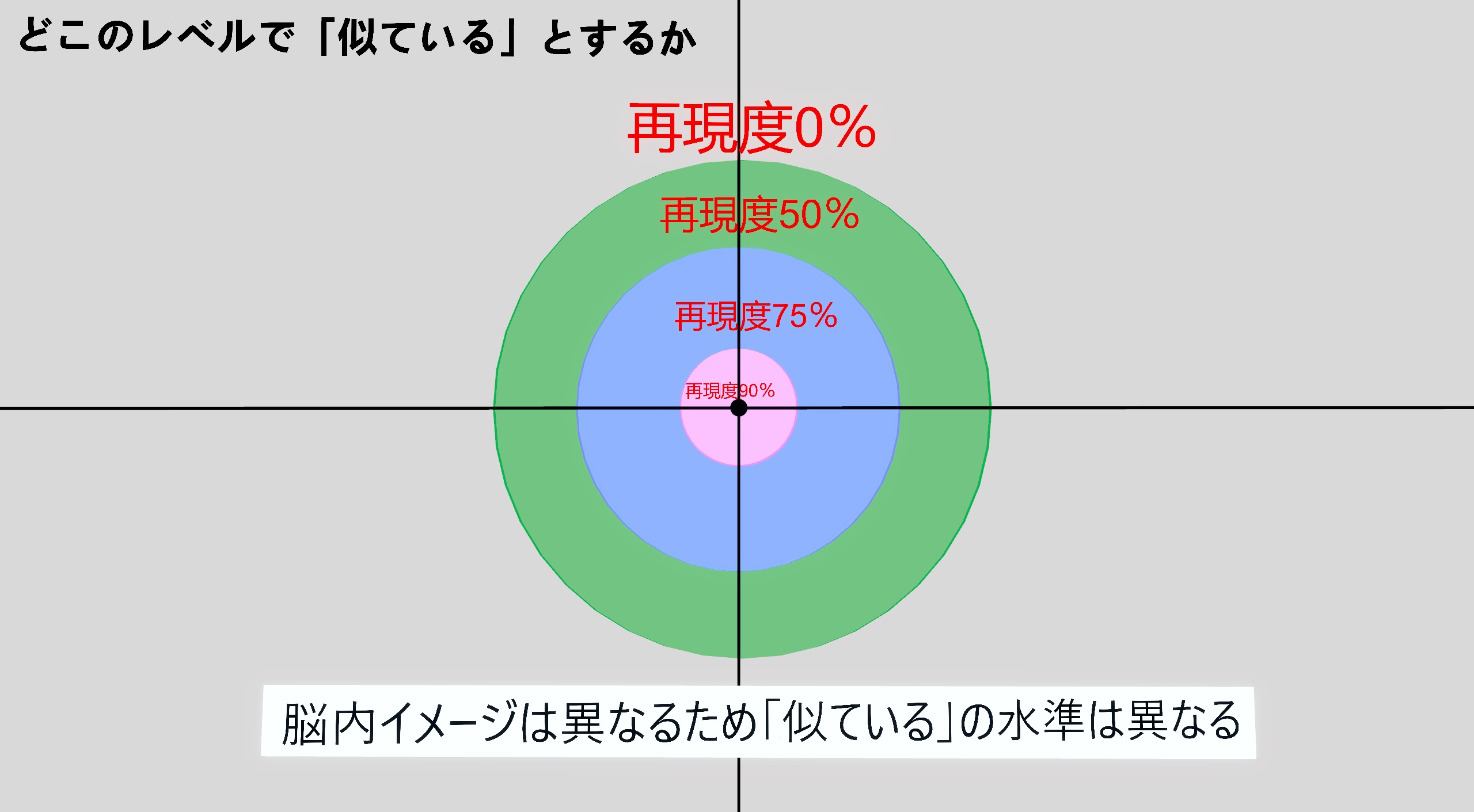

再現度の評価が自分と他人で乖離する真の理由

私の初めに作ったほとんど似てないセイバーを

史上最高再現度MAXウルトラミラクルグレイトデラックスアルティメットハイパー完璧モデルエクストラ

として認識してしまった理由は

先ほどの解像度のレベルというのもありますが、

一番は脳内イメージ融合の下で完成させた「完璧なキャラ」を「完璧」として認めてしまったからでしょう。

なお今の私のセイバーを全く似てないと思う方からすると、私の解像度は低く、脳内イメージ融合の罠に囚われたままということになります。

キャラメイクで完成させるキャラはその人の趣味趣向・好みがあるわけで

万人が似ていると思うものが一番というわけでは決してないという前提のもと書きますが、

「これ完璧だぜ」と言ってSSを投稿している方(主に海外系)のキャラは、

再現度という点から「???」となるモデルだったりします。(あくまで私から見ると、です)

さほど似てないのになぜこの人は「似ている」と言っているのだろう?

自分の経験も踏まえていろいろ考察した結果、

脳内イメージにおいて完成度100%になっているのだろうということを導き出しました。

少なくとも私はそうでしたので・・・

脳内ではイメージ融合によって完璧なモデルに仕上がっているけど、

傍からみるとさほどそうでもない、という現象が生まれてしまうのです。

実際、脳内イメージ融合によって私は半年間以上も誤った認識をしていたのです。

この罠から抜け出し解像度が高まった結果「似てない」に気づき、今に至ります。

ここら辺の詳しいいきさつはいつかキャラコラムの方で書いてみたいと思います。

この記事同様クッソ長くなることが予想されるので物好きだけ読んでみてください(笑)

実践編1:認識解像度を上げる

ここまででキャラ再現を行うために何が必要でどういった落とし穴があるのかを理解できたかと思います。

それではここから解像度を上げて脳内イメージ融合から脱却するための具体的な手法を紹介していきたいと思います。

やり方自体は人それぞれあると思いますので、この記事では私がやっている手法の紹介となります。

まずは認識解像度の上げ方を見ていきましょう。

言語化・数値化の重要性

元絵とコイカツキャラを見比べてどこがどのように違うのか、その差異を言語化・数値化しましょう。

基本人間は言語をもってしか思考できませんから、

なんとなく違うという感覚を言語に落とし込むことで深い思考ができるようになります。

なので基本は言語化となります。

数値化する理由は数字で表すことで明確に違いを表現できるからです。

違いを手に取るように把握して「ここがこのように違う」と指摘することができるなら

それは認識解像度が高い状態である、ということは分かるはずです。

ぶっちゃけ感覚で上手くできているならわざわざ言語化・数値化するまでもないのですが、

行き詰っているなら試してもらいたいですね。

まずは解像度を上げるべく違いや元絵の特徴を言語化しつつ捉えていきましょう。

さて言語化を行うための手順を見ていきます。

森を見て・木を見て・葉を見る

森・木・葉は認識解像度の大まかなレベルと思ってください。

解像度の順に並べると「森<木<葉」となります。

決して変にカッコよく理論立ててるわけではありません(笑)

キャラが似てないなと思ったら、どこら辺が似てないかを見つけて、具体的な違いを細かく見ていくはずです。

その段階を森・木・葉で表現しているだけです。

森レベル

全体の印象です。キャラをパッと見たときの印象になります。

元絵であれば「こんなキャラか」という印象ですし、

コイカツキャラと比較したときであれば「似てる」「似てない」という率直な印象となります。

木レベル

パーツごとの特徴や差異のことを指します。キャラのどこそこが似てて、どこそこが似てないとかです。

元絵であれば「目の形はこうで、位置はここら辺にある」となり、

コイカツキャラと比較したときであれば「元絵に対して目の大きさがでかすぎる」「顎が城之内っぽくなってる」

とかになります。

葉レベル

各パーツの細かな形の特徴や差異となります。

ミリ単位でキャラの「ここの角度が元絵と微妙に異なる」とか細かい指摘をする感じです。

木がざっくりとしたパーツの違いの認識であるとしたら、葉は細部までの精密な違いの認識となります。

そしてこの葉レベルで明確な言語化を行うのです。

だいたい分かったでしょうか。

言われてみれば当たり前のプロセスでしょう。

ですがキャラメイクを行うときしばしば木のレベルで止まると思います。

「なんとなくここら辺が違うな、いじいじ」みたいな感じでしょうか。

なんとなくでやってる時点で森レベル、よくて木レベルです。(もちろん感覚肌で神再現行う人はいます)

葉レベルの認識がないからいくら頑張ってもクオリティが上がらないのです。

そして最終的に「ワイには無理なんや、キャラカを買うんや」という無駄金を消費する結果になるのでした・・・

それでは森→木→葉の段階で認識するプロセスを把握したところで具体的な見方を紹介していきます。

これはあくまでも私のやり方なので他のプロセスはあると思います。

最終的にはご自分のやり方を確立させるのが良いかと思います。

①森レベル

今作ろうとしているキャラの元絵とコイカツキャラを見比べてください。

どうでしょうか、似ているでしょうか?

似ていないと判断したらこのレベルはクリアです。

森レベルはパッと見の印象でいいですから、この程度でOKです。

逆に似てる、完璧と判断できるならばキャラメイクは完成です。

この記事を閉じてキャッキャウフフしましょう!

②木レベル

以下に見ていく顔のパーツを挙げました。

髪

頭

眉

目

鼻

口

頬

顎

なんかキャラメイク画面で見た項目と似てる、というかだいたい同じです。

この段階では元絵を基に各パーツをざっと調整すればOKです。

荒調整といったところでしょうか。

仏像を彫るうえで粗削りをした後、それっぽい形に調整したような段階です。

なお耳がないのはそこまで重要視してないというか、ちょろっとやれば大抵上手くいく部位と思ってるからです。

このレベルでは各パーツにおける「なんとなく」の調整で大丈夫です。

私のセイバーでいうとこの段階。

なんとなく似てるかな、という程度ですよね。

一応特徴は捉えているのでセイバーと認識できるはず。

だけど再現度が高いわけじゃない。

つまり細かいレベルで調整ができていない、そういう段階です。

③葉レベル

ここから言語化を伴いながら細かく見ていきます。

ただ細部について書くとキリがないので、実際の調整に比べるとざっくりした認識レベルになります。

ご自分で「似てない」部分に気づいて言語化し、認識解像度を上げるうえでのヒントになれば幸いです。

なお今回例で挙げるセイバーは場合に応じて元絵を数種類使いますのでご了承ください。

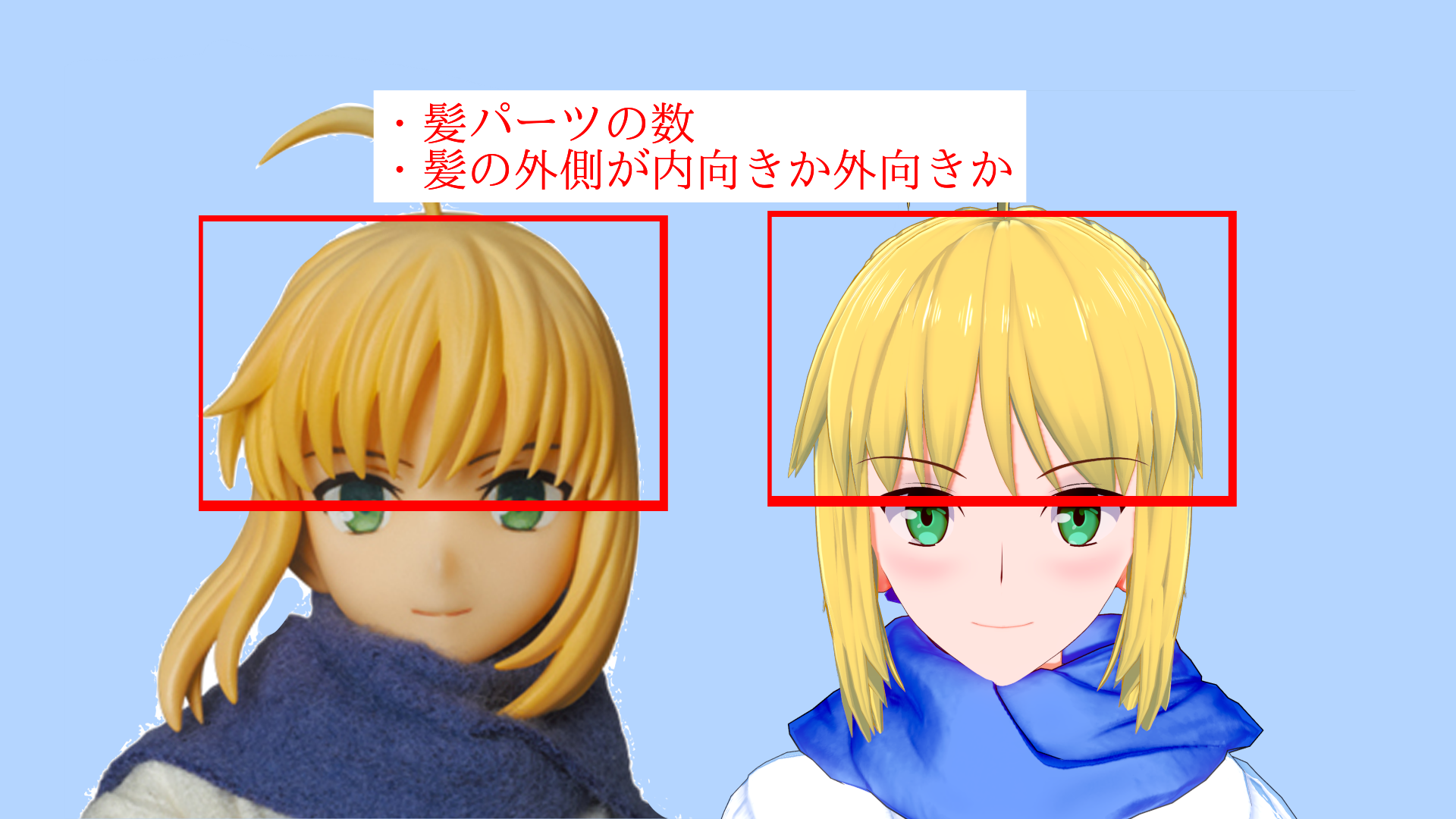

髪

まずはパッと髪型を見ます。

すると明らかに違う髪パーツとかがわんさか出てくると思うので、できる限り視認しましょう。

形だけでなく色も大事ですね。

あとアホ毛も(笑)

ちなみに私の髪パズルスキルはクソ雑魚なんですよね(;^ω^)

違いは分かるけど、自分一人じゃパズルを完成できないのです。

そんな人でも完成に至る方法はあるのですが、それについては第2段の心構え編で解説します。

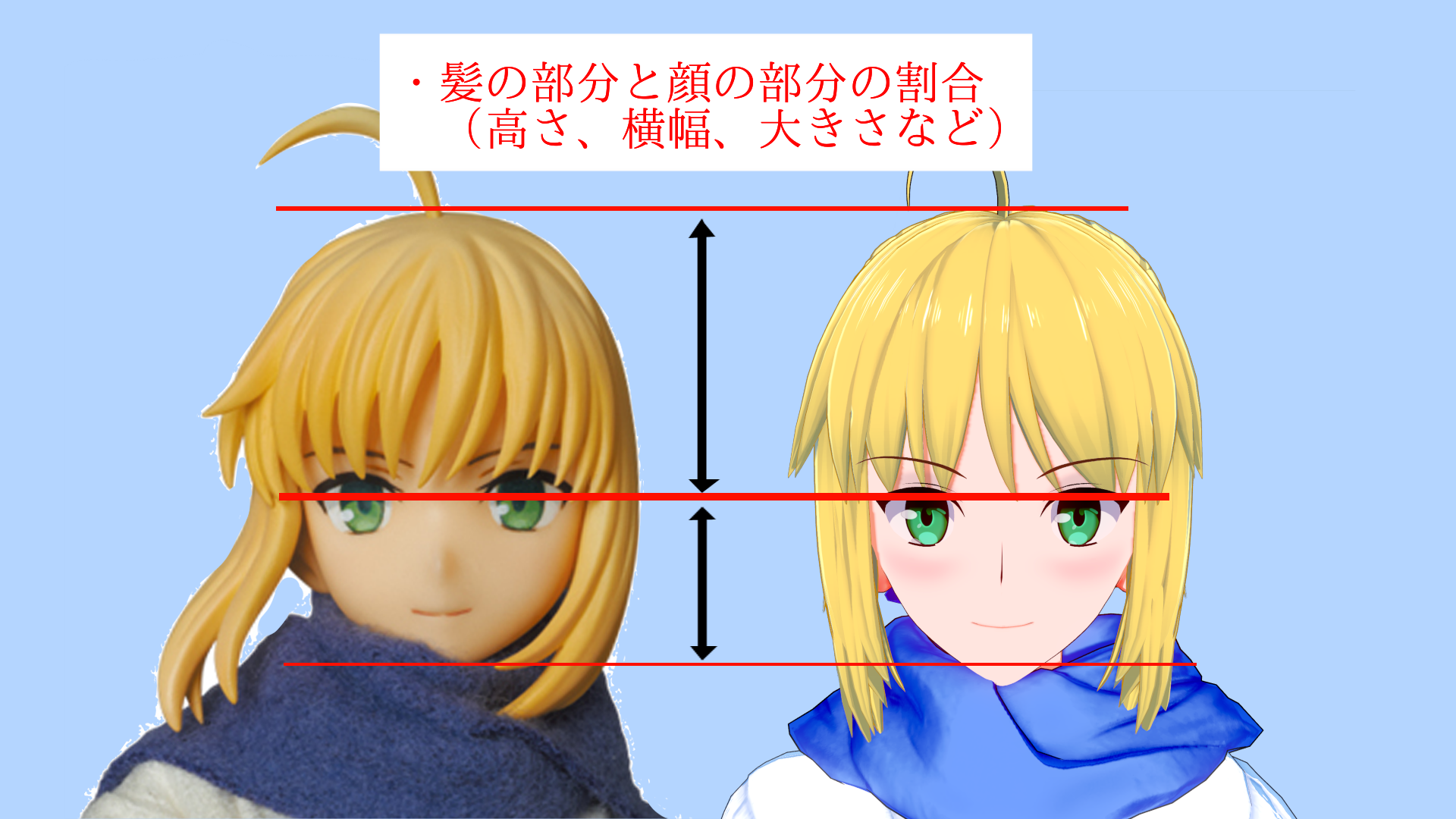

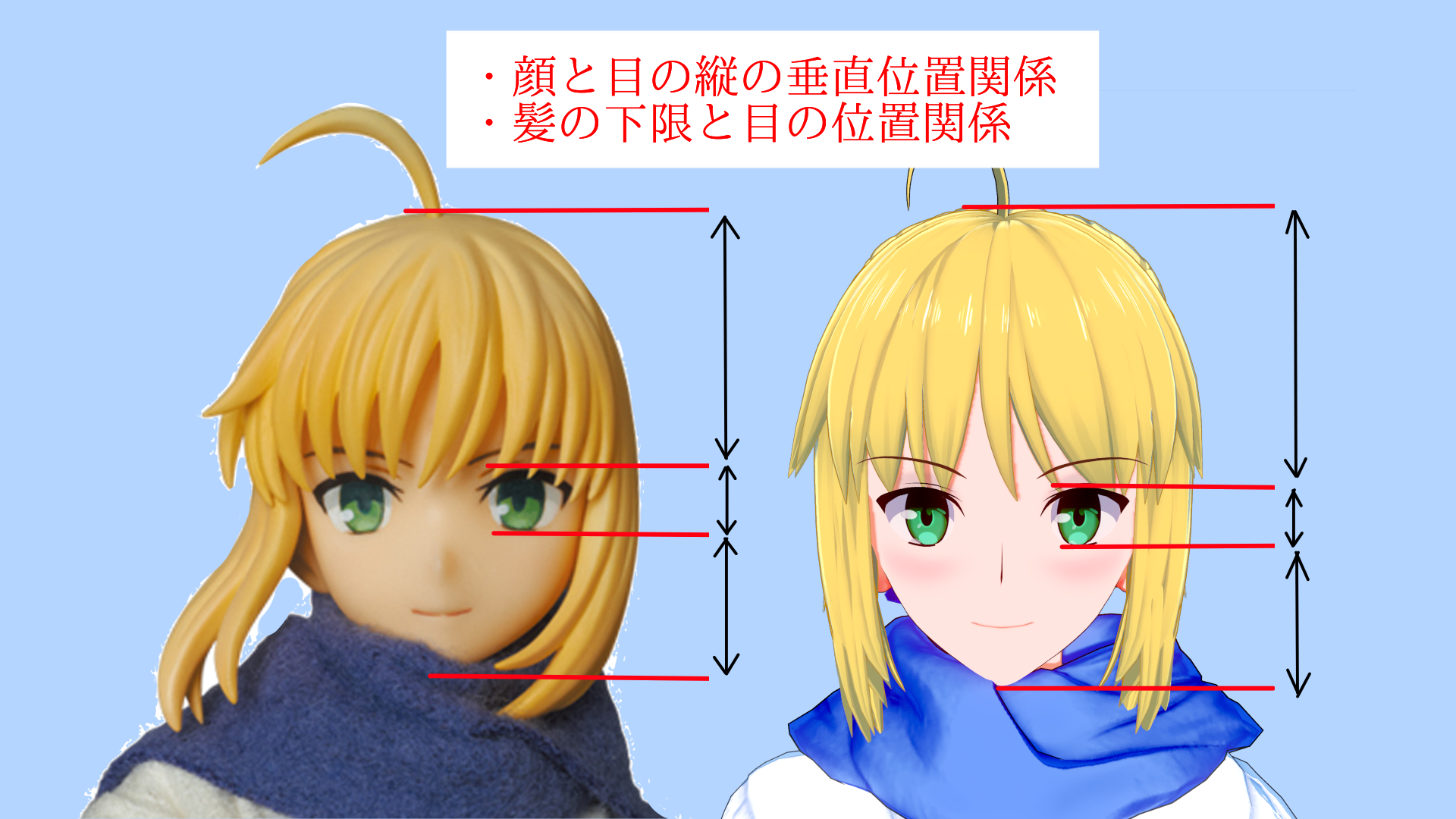

頭

まずは顔下部と上部を見比べたときの大きさの割合を見ます。

ここにおける顔上部は頭の頭頂部から前髪の下限位置、顔下部は前髪の下限位置から顎の先端位置までとします。

高さ、横幅といった大きさの違いを見比べましょう。

これは全体のバランスに関わることなので大事ですね。

ここではSS載せませんが、横からも見て確認してください。

右側のキャラは顎が長くなっている

眉

太さや長さが最初に目につくと思いますが、目や顔全体の中での関係性を見るのも大事です。

目の横幅に対して眉の長さがどれだけ長いのか、または短いのか。

そして目の右端、左端から見てどれだけ飛び出しているのか、内にあるのかを見ましょう。

私は眉同士の距離が目何個分であるかを数値化したりします。今回は目0.5個分、または瞳1個強といったとこでしょうか。

また目と眉の距離も要チェックです。

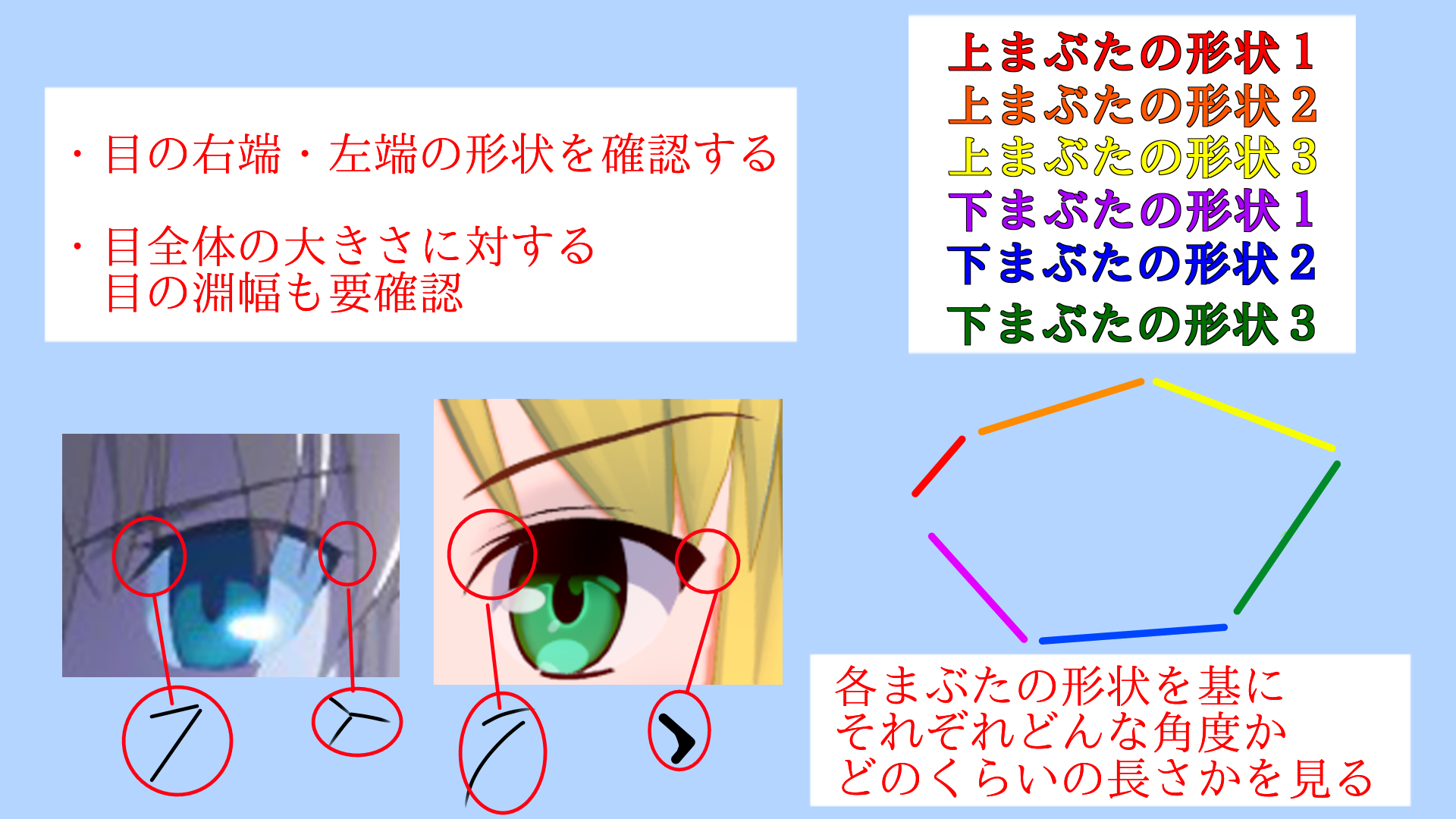

目

目は見るべき部分が多いところですね。色とかそこら辺は言わんでも分かると思うので割愛。

まずは形、これはコイカツでの目元パラメータが役に立ちます。

上まぶたの形状1~3、下まぶたの形状1~3、目の角度、目尻の上下位置、ここら辺を特に弄ります。(形という点です)

これでだけで足りない場合はEyelashesのパラメータを適宜弄ってますね。

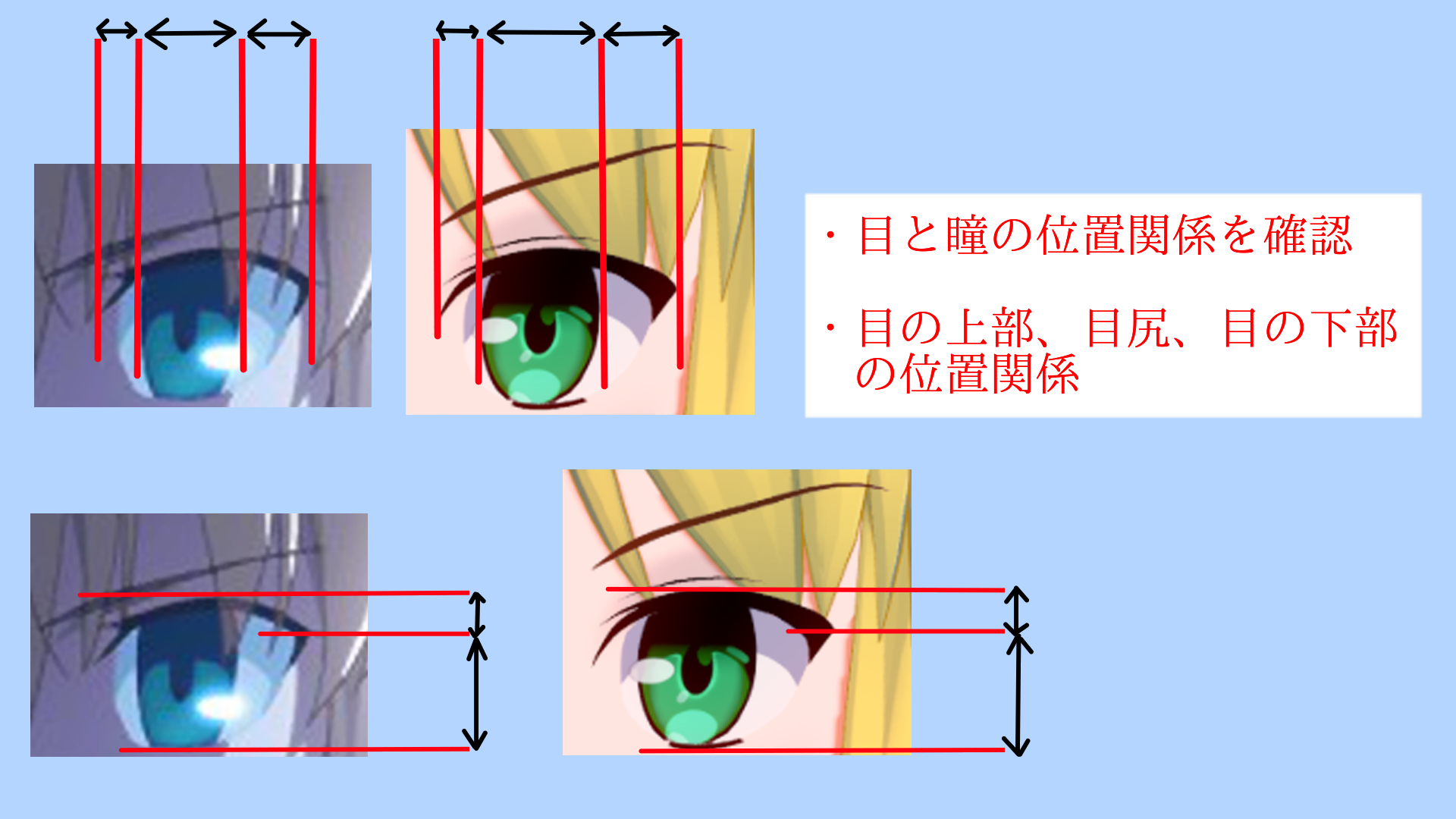

瞳については大きさと位置関係を見ています。

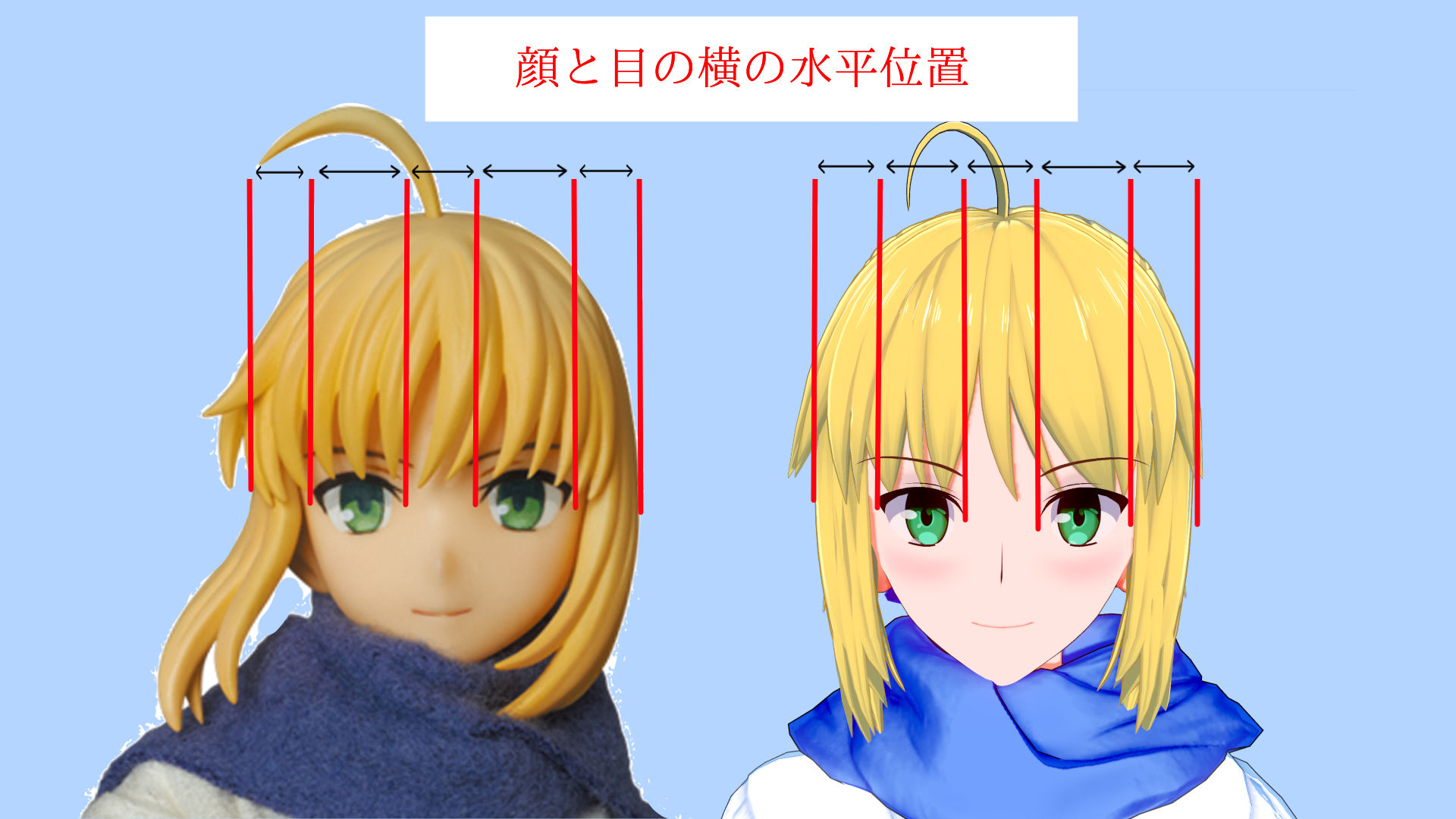

次に顔全体における目の大きさと位置関係です。

垂直と水平のそれぞれから確認します。

縦については前髪の下限と目の上部の位置関係も見ておくといいです。

私は目と目の距離について、目〇個分として表現することが多いです。0.8~1.2個分が多いかな。

鼻を中心軸にどれくらいの距離感かも見たりします。

上のSSでは分かりやすいように髪部分から示していますが、目の水平位置関係を見る時は髪を外して確認することもあります。

あとここでは顔全体と目という観点から見ていますが、実際には鼻や口の位置とも見比べます。

鼻

まずは長さです。そして位置関係です。

主に垂直から見ます。水平から見ても真ん中にしかありませんし。

鼻の上限位置と目の下限位置を見比べてどれだけ離れているか、

鼻の下限位置と口の位置との関係がどうなっているのかなどをよく見ています。

あとは頬の曲線部分との位置関係も注目します。

私が思う武内絵の特徴の一つは鼻だと思うんですよね。

鼻の上限位置が目に対して高く、鼻の長さも長めで、高くはないというところにあると思ってます。

そのため以上のことが分かりやすいイラストで見比べています。口

口の横幅については特に言及する必要はないかと思うので垂直位置関係の点から説明します。

頬の曲線位置と口の位置関係、顎先の位置と口の位置関係を見ます。

先ほど鼻のところでも書いたように、鼻と口の位置も見るのが良いでしょう。

頬

頬の垂直的な位置関係は口や鼻のところで書いた通りなので割愛しますが、

パラメータとしては「頬の上下」を中心に「顎の上下」等で相対的な頬の位置を見ます。

頬の角度についてみていきましょう。

座標軸的に見ると分かりやすいと思います。

上側の角度と下の顎側の角度を見ましょう。

また頬の曲線が緩やかなのかカクついているのかも見るといいと思います。

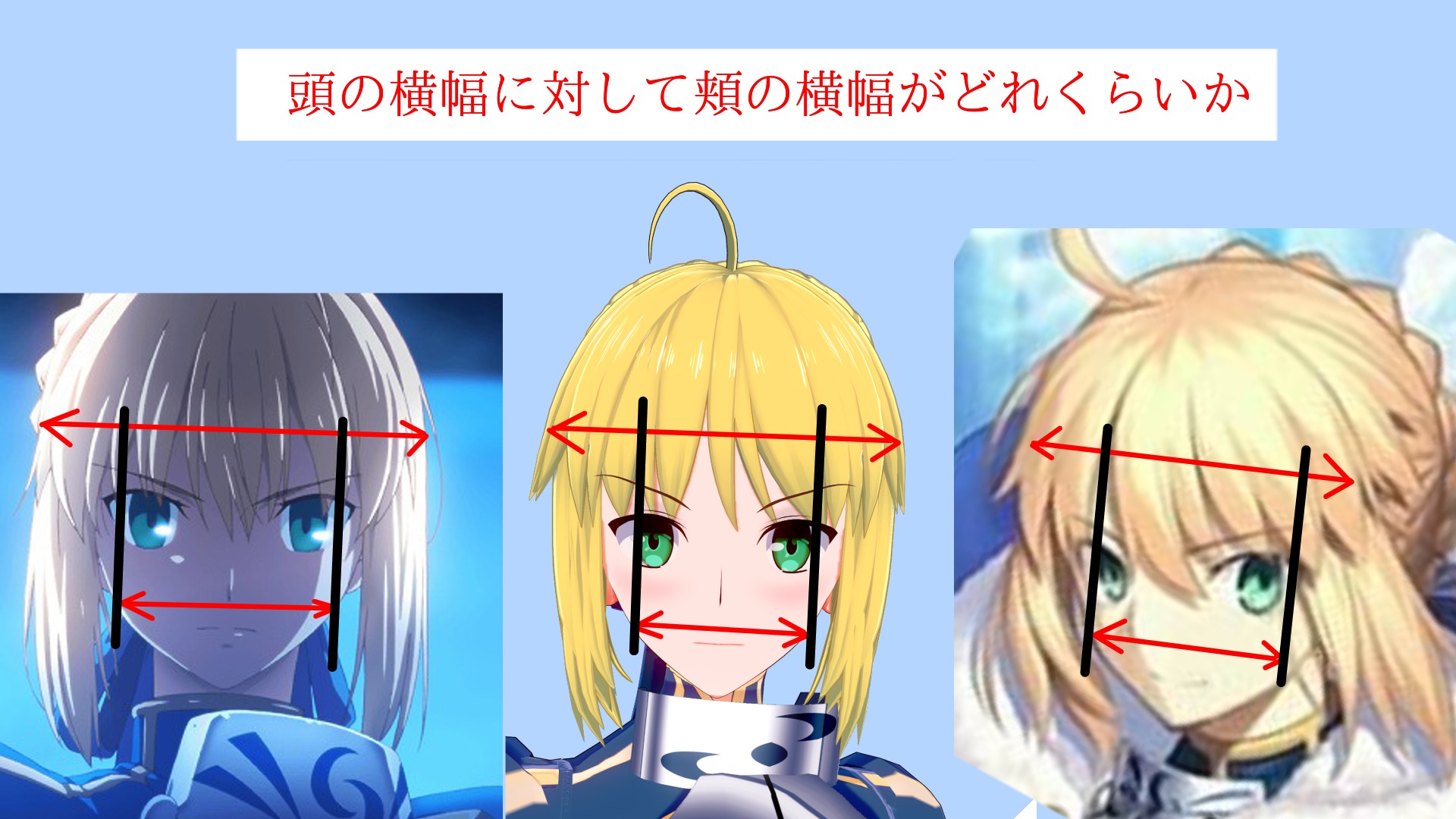

次に頭の横幅と頬の横幅の比較をしましょう。

顔の下部の大きさは顔の印象に大きくかかわるので大事です。

私が思う武内絵のもう一つの特徴は頬(顎)だと思っています。

結構カクついているので、これを再現するのが難しいですね(^▽^;)

あと比較的高めの位置にあるのでこれを自然に見せるのもまた難しい・・・(自然にできてるかはさておき)顎

まずは顎の傾き具合、つまり顎の角度ですね。

次に顎先端が尖っているか丸くなっているかを見ます。

顎の長さとかについては口とか目のところで言及しているので割愛します。

さらなる解像度へ

絵の勉強でもしてください(笑)

「アタリ」の概念とかは言語化に結構役に立つと思います。

私もコイカツを始める遥か昔に絵を描こうと本を少し買って練習したりしました。

結局すぐやめましたけど、アタリを書いてから絵を描くことは多少学べたので興味ある方はオススメしておきます。

保証はしませんけど(笑)

森・木・葉、一番重要なのは?

細かく葉レベルの違いを認識するための説明をしたので、「葉レベル」が大事なのだろうと思っている方もいるでしょう。

ですが違います。

一番重要なのは森です。

だって第一印象で「似てるー!」ってなればOKじゃないでしょうか。逆に「似てる」と思えなければアウトです。

人がモノを見るときに最初っから細かい木レベル、葉レベルは見ません。

森レベルを見て、似てないときに木や葉のレベルで認識していくのです。

ということで葉レベルで細かく見つつも「木を見て森を見ず」の状態にならないように

全体を見たときの印象をしっかりと押さえましょう。

面白いことに葉レベルでは上手くいってるように感じても森レベルで全体の印象がよくないこともあります。

ですから森、木、葉をバランスよく見ることが不可欠です。

実践編2:脳内イメージ融合を破壊する

結論から言うと破壊は無理です。

人の認識プロセス的に多分不可能でしょう。

そのためできることは緩和することだけ。

さあ脳内イメージ融合というキャラメイクの罠から抜け出しましょう。

時間を置く

一番手っ取り早いのは時間を置くことです。

具体的には一晩寝るといいでしょう。

すると前日まで美しく理想的だったキャラが、あらなんということでしょう、

玉手箱を開けた浦島太郎のように大きな落差を感じることになるはずです。

認識解像度が常に高いのであれば問題はないのですけど、

ほとんどの場合長時間のキャラメイクによってある程度脳内イメージが融合してきてしまいます。

慣れてくれば融合しにくくなってきますけど、基本は定期的に時間を置いて見直すことですね。

私の場合、セイバーを再調整している段階でゲシュタルト崩壊が起きました。

セイバーとは何か、本当に分からなくなりましたね。

一応各パーツの違いを認識できるのだけど、全体的に何が違うのか分からないという状態でした。

ホントに不思議な状態です。

そこで1週間コイカツを起動するどころかイラストもアニメも一切見ないという制約を課し、

脳内イメージの初期化を図りました。

すると元絵とコイカツキャラの違いが分かるようになって再調整が進んだのです。

ゲシュタルト崩壊を起こす人は少ないかもしれませんが、キャラメイクをする際に

時間を置くことで脳内イメージが初期化され、クリアな状態で改めてキャラメイクができることは間違いありません。

キャラメイクに時間をかけると言っても正しいやり方はあるはず。

あえて間違った方法でやる必要もありません!(とはいえ人それぞれです。ぶっ続けで神クオリティ作る人もいます。)

プライドを捨てる

キャラメイクに対する自信、誇りを捨て去りましょう

さすれば脳内イメージ融合の呪縛には囚われません

自分の作ったキャラを完璧なものとして完成させた、と強く思ってしまうと

脳の中で「完璧」の刻印が押され、間違った認識のまま固定化されてしまうことは先に書いた通りです。

刻印が押されてしまう理由は「完璧」として認めたからです。

それは完璧に完成させたという自信・誇りが生まれてしまったから起きるのです。

「完成させたと思ったけどもしかしたら似てないかもしれない」

と捉えるだけで脳内イメージの完璧な融合からは脱却しやすくなります。

そもそも「完璧」「似ている!」と思い込んでいたら出来を疑い修正を加えることがありませんけど、

出来が良いという先入観を捨てることでさらなるアップデートを図ることができるのです。

であるならば完璧に完成させたという自信と誇りを捨て去れば解決という至極当たり前の理屈となります。

それに完璧はそれ以上のクオリティが存在しないということを意味しますよね。

できることなら自分のキャラを常にアップデートしたいと思いませんか?

ならば完璧と認めてしまうのは愚行の極みであると言えるでしょう。

完璧までは常に道半ばと考えて謙虚にキャラメイクを行う

これが最適解です。

とはいっても上手くできたと思うときはあるわけでして

そんな時は私もピノキオさえ驚くほどの天狗になってます(笑)

さいごに

何が「邪道」なのだ?と思う方もいるでしょう。

キャラメイクの方法と言ったら具体的な調整手順方法について書くと思うのですけど、

その手前である「見え方」についての内容となり、一般的なものからずれているという意味で邪道としました。

一番の理由は「邪道」と付けた方がちょっと内容が気になるタイトルになるから、ということだったりします(笑)

それはともかく、この記事のまとめとしましては

全体像から各パーツの細かな部分まで認識解像度を上げて「似てない」に気づきキャラメイクを行う

ただし脳内イメージ融合によって本来の認識とズレが生じ得るので

しばしば時間を置き、プライドを捨てることが重要

ということになります。

これを読んでいる方がもしもあまり上手くいっていない、ということがありましたら

一度自分の「見え方」というものを意識してみると何か気づきがあるかもしれません。

ここまで長く付き合っていただきありがとうございました。

なにか少しでも得るものがありましたら望外の喜びであります

私の『邪道キャラ調整法』はあと2弾あります。しつこいですね

次は「心構え編」となりますが、こちらは至極当たり前のことなので別に読まなくてもいいです。

簡潔に内容をいうなれば「上手くできればよかろうなのだァァァァーーーッ!!!」というカーズ的発想になります。

これぞまさに邪道。いや外道か